说起来这个评委也当到第三年了。去年的《商务评书记》,不少人都说“很有趣”。前年,我还写过《怎样推荐一本书》,年年岁岁花相似,岁岁年年书不同。

将今年比去年,特点是大部头少了,候选书的种类反而多了:去年是80多种,今年是109种。

去年我事后发意见曰(傻3就是我,傻5是绿茶):

结果今年一种全集都没有!商务的编辑们好从善如流……这是玩笑话,全集的编纂极费工夫,是可遇不可求的。

去年绿茶也有过一条吐槽:

今年也改了规矩,让评委先品书,再投票。

不过上午还是各编辑部门先荐书,荐完一上午就没了。

(就是荐书的画面上了CCTV新闻直播间)

中午我跟绿茶聊,觉得这个荐书环节还是效率不高,其实可以先拉个评委群,然后每个部门制作一个介绍视频,先扔到群里……有的评委没有微信?那就给他寄个U盘!

把一上午的时间腾出来,让评委多吵吵,或者增加一个“109进50”的环节,感觉会更从容更有效。

说回品书。每人5分钟,轮到我的时候,发言大意如下:

我说三点看法。

是这个好书评选越办越好,不是说现场,而是前戏,哦,前期工作。在各位编辑或发行的关照下,今天之前我已经读过了20种候选书,这让俺开口说话更有底气……

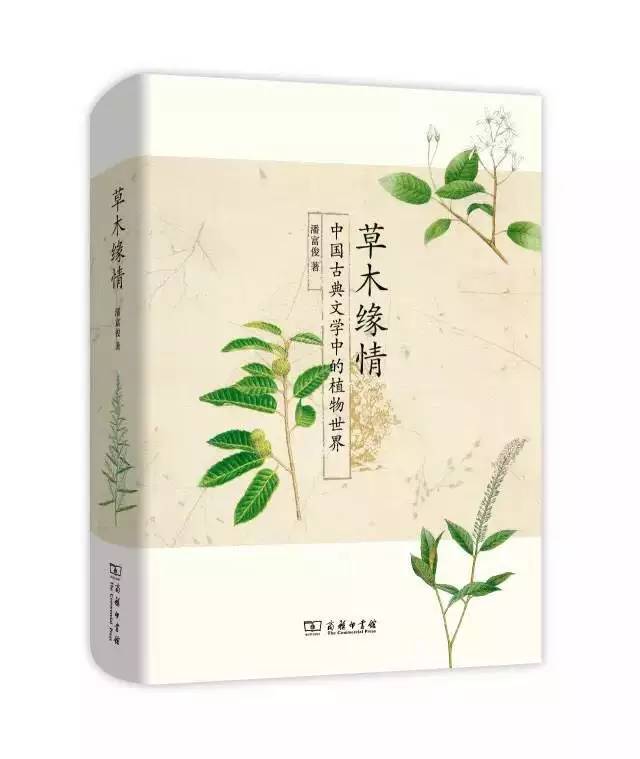

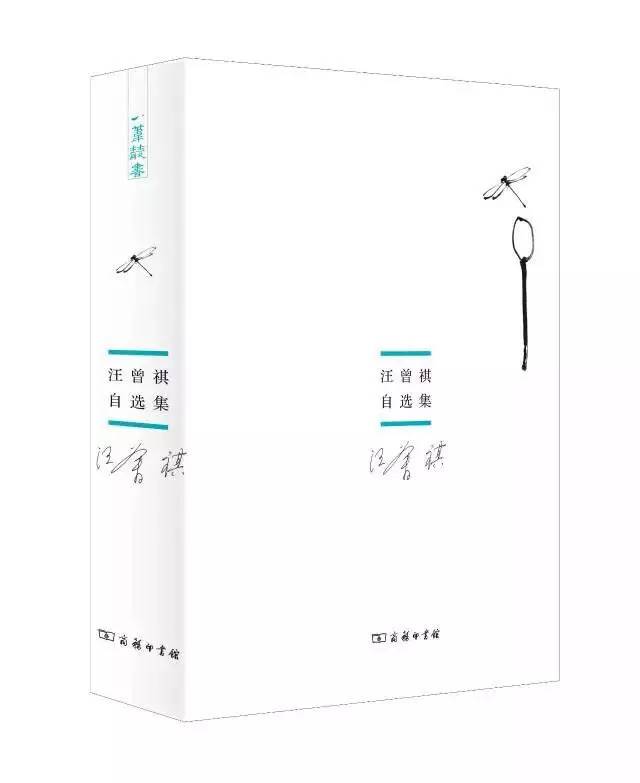

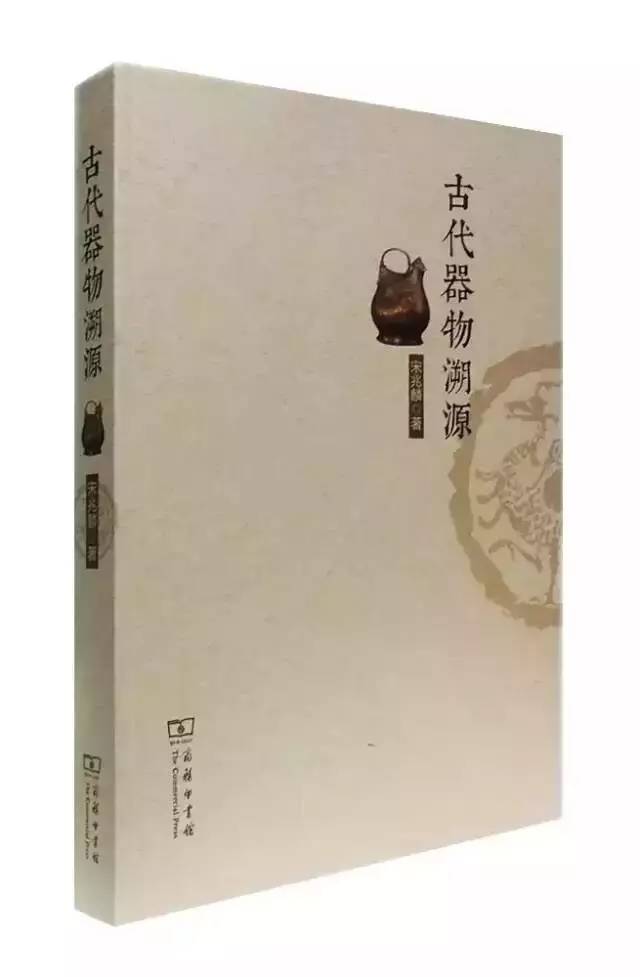

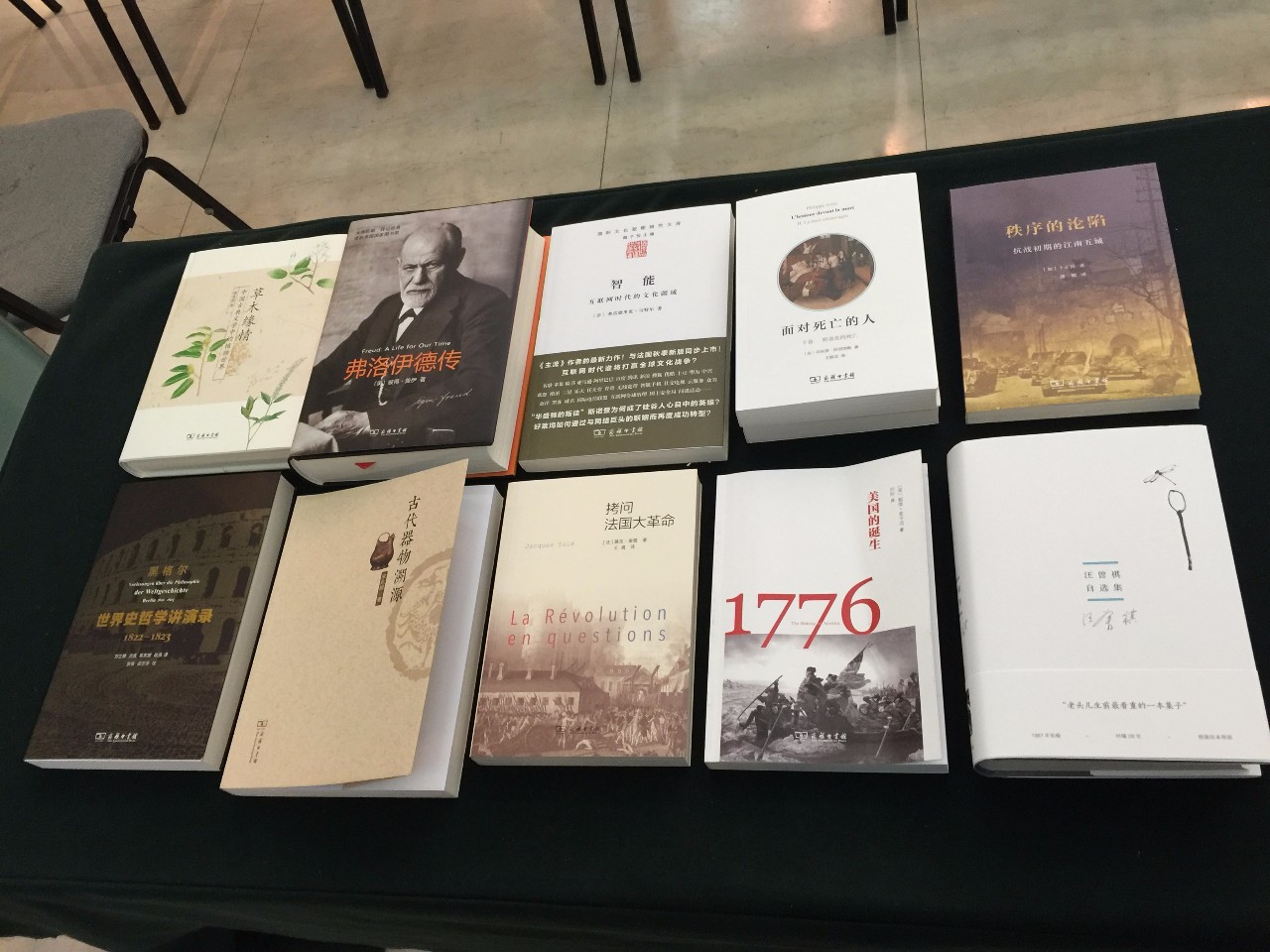

去年我提了个议,说原创书和引进书不成比例,虽然商务以译著闻名于世,但希望能更照顾一下原创书,以推动国内学术写作。今年就我过眼的,原创好书确乎增加不少,比如:

《草木缘情》

《汪曾祺自选集》

《古代器物溯源》

《十七世纪欧洲与晚明地图交流》

《中国历代〈舆服志〉研究》

《北京伽蓝记》

(三)

我特别推荐三本书:

一是《面对死亡的人》。作者阿里耶斯写过《儿童的世纪》,是社会历史学的名著。这本书亦然。候选书单里另有一本《哲学家死亡录》,我也做过推荐(在DIAO计划里)。阿里耶斯这本书告诉我们古往今来,不同的人以什么姿态、什么方式、什么心境面对死亡这一永恒之物。涂涂(新京报书评周刊)刚才也说,今年讨论死亡的书相当多,我觉得跟整个中国社会对自我的反思有关。

(我补两句,近年中国社会在反思人生几乎所有环节,生育,教育,就业,社群,家庭,性别,国家……最后是死亡。我认为是一种价值观的重建,源自切身体验的重建,不是被动的接受。能促进反思的好书就特别有意义。)

二是《秩序的沦陷》。刚才我还跟责编聊,说英文原书名是COLLABORATION,港台本译为《通敌》,但是就作者的原意来讲,“通敌”这个中文词太重(通敌一般指秘密地出卖本方情报或利益给敌方),译成“合作”又太轻了。我说若我来译,可能会选当时日方很喜欢用的词“协和”,这样既符合“在沦陷区帮助统治者管理地方,也周旋各种事务”的意思,又有时代的特色。

不管译名如何,这本书非常重要。今年是反法西斯战争胜利70周年,出了很多书,但我们对那场战争的复杂性认知远远不够,中文世界虽也有“汪伪政权研究”“沦陷区研究”,但一般会考虑政治正确,运用材料限制也较大。卜正民这本书运用中日双方材料,重写抗战初期沦陷区从乱到稳的治理过程,当中各种人物的境遇与反应,是之前少见的写法。这本书可以说为今年的“抗战书热”划上了一个完美的句号。

(补一句,原书副题是“Japanese Agents and Local Eliters in Wartime China中国战时的日本代理人与地方头面人物”,现在也改成了“抗战初期的江南五城”)

三是《欧洲霸权之前:1250—1350年的世界体系》。这本书我没看完,但是这里有个故事:我们所古代室一位做蒙元研究的学者看到这本书的英文版,十分推崇,就介绍给另一位同事。后者是《剑桥中国文学史》的主要译者。她看了也觉得很好,就动手试译。后来她问我,有没有出版社可能出这本好书?我推荐给商务的相熟编辑,编辑帮着去问版权,代理公司说已经卖了。卖给谁了?商务印书馆啊。再回来打听,这书已经快出了!可怜我那位同事,自己已经译了三分之二啦!当然结果是好的,这本不约而同被关注到的好书,终于来到了中文世界。

(这本书因为前面的评委都无人提及,所以我专门介绍一下,时间关系未能细读,但我相信两位同事的眼光,再叠加上现在成书的编者与译者的眼光,所以严重推荐。)

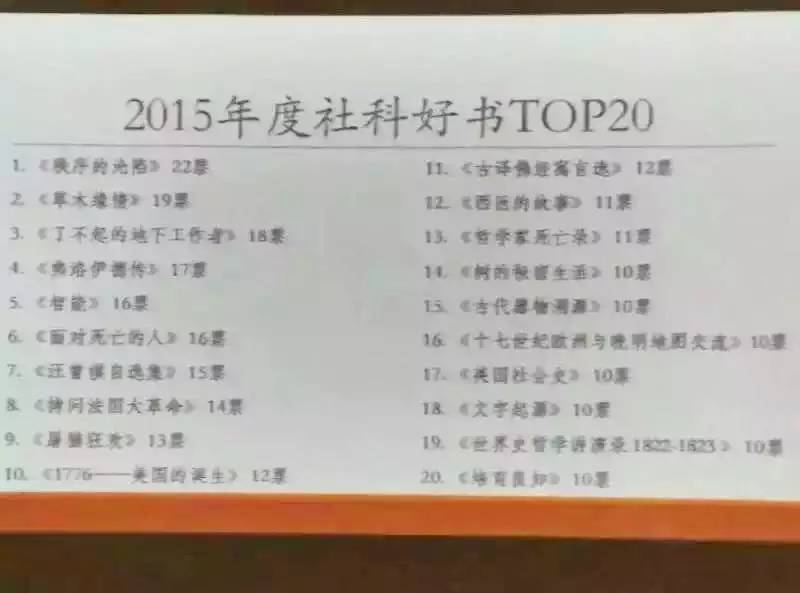

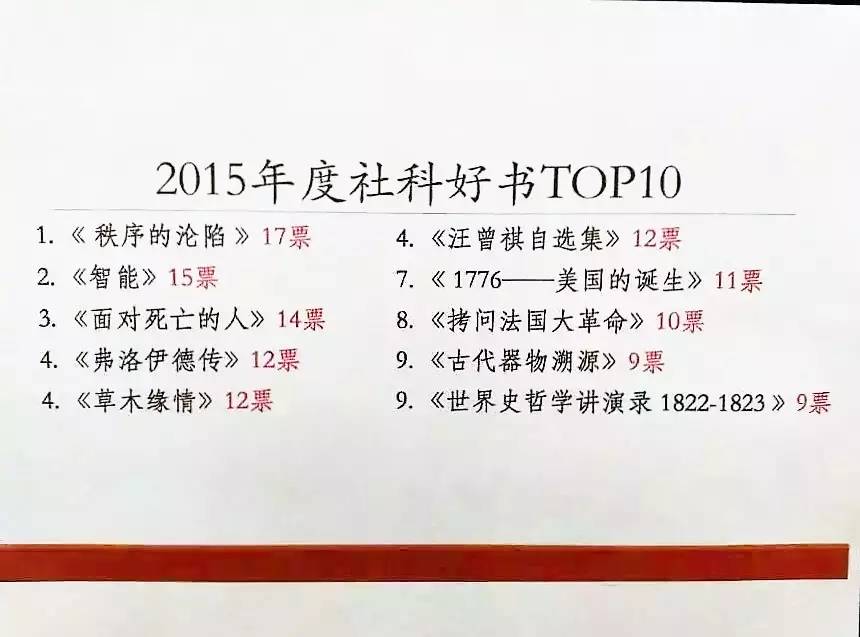

我的发言就是这样。所有评委发完言,就开始投出20本入围书。

然后再投“十大好书”,我中了八本。

我没投的两本是《智能》和《拷问法国大革命》,主要是因为没看过。投了落选的两本书是《十七世纪欧洲与晚明地图交流》和《文字起源》。我觉得大多数中国人既不会读地图,也缺乏文字敏感。这两本书比起前两本的选题来,或许更基础一些。

除了《十七世纪欧洲与晚明地图交流》,入围20本中的三本原创书《草木缘情》《汪曾祺自选集》《古代器物溯源》都进了十大。十占其三,这也大概是目前各界评好书,原创与引进的大致比例。

__________________

杨|早

事非经过不知难

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号