阅读:0

听报道

端午节那天,我心血来潮,发了一条微博,提到王小波、汪曾祺、白鹿原和严歌苓:

(1)王小波的小说比散文好,散文比情书好;

(2)汪曾祺不是什么最后的士大夫,他是民国之子;

(3)《白鹿原》的文学价值被高估了,也不适合高中生读;

(4)严歌苓是一位通俗小说家,很多论文都在扯犊子。

这四条其实都有背景,但是我懒得细讲,就是任性地甩个结论出来。信得过我不乱说话的,可以好好想想,这些与“常识”相异的结论,有没有道理;信不过的,你就当我在扯犊子,一笑而过。

或赞成或斥骂的评论,都在意料之中。特别被流量大王王小山转发之后,更是各种说法乱入,还扯到《封神演义》是不是个P……但最出乎我意料的,还是有位加V的评论说:

“没读过汪曾祺,其他赞同。”

看看她的微博认证,是位“悬疑作家”。老实说这有点让我意外,如果是个广东东莞音响工程公司的工程师啥的,尚不奇怪。称号是作家却没读过汪曾祺,尤其是汪曾祺散文入选中小学语文课本之后,这个略清奇。

有人做过统计,汪曾祺生前出版各种文集不到30种,去世20年,出版的各种选编倒超过110种(小可亦有贡献,编过《汪曾祺集》)。谈不上畅销,长销是一定的。

对汪曾祺的接受度,我一向有信心,比对王小波还有信心。我的祖父年轻时从南京流离到四川上大学,最爱的一样蔬菜是豌豆尖(四川话尖发成“巅”)。他常说:豌豆尖是蔬菜里的肉,没有人不爱吃。

豌豆尖从前北京不易得,只有四川馆子有,要卖二三十元一盘。现在菜市也有了,四五元一斤,不够四川的新鲜水嫩。我小时候,豌豆尖才五六分钱一斤,汃耳朵们买成七分钱,都要被婆娘骂成瓜娃子。

我觉得汪曾祺的作品就像豌豆尖,炒香肠可以,清炒也可以,下面吃,加几茎,更是好。唯水煮肉片这样的浓烈菜不甚相宜。

今年出版《小说课》的毕飞宇3月接受《南方周末》采访,说自己的理想是写“大小说”,被问到“你的小说最早有汪曾祺、沈从文的感觉”时,他说:

“我永远不会成为汪曾祺和沈从文那样的作家。这么说会有点冒犯,在讲小说的时候,我永远愿意把赞美给予汪曾祺这样的作家,但在我心目当中,他们还算不上好作家。

就文字而言,他们是,就小说而言,他们不是。他们太闲适了。我更偏向鲁迅,有力量,有丰沛的情感,同时兼有理性能力。汪曾祺这样的人还是闲情逸致,很美,但他不具有理性能力。从我内心来讲,无论沈从文和汪曾祺的小说写得多好,多迷人,和鲁迅都不在一个层面上。”

五月在江苏纪念汪曾祺逝世20周年的活动上,毕飞宇又说了句“汪曾祺是用来爱的,不是用来讨论的”。就是说,他喜欢汪曾祺,但不会给他太高的评价。

我这里不是想跟“汪迷”一样,跟毕作家争个高下——这种容不得人批评自己偶像的粉丝心态最要不得。我只想说,毕作家这种显得有点矛盾的心态,其实跟他对文学的想象有关系。就好象将《中国新文学史稿》与《中国现代小说史》放在一起,两者对文学的想象也是大相径庭的。后者力荐的张爱玲钱钟书,前者根本不提。这个我们在阅读邻居讨论过。

不同的人心目中,文学的价值序列真是不一样。我最近当了评委,看去年11月后出版的一些文学书,发现碰头碰尾都能见到汪曾祺的痕迹。比如编剧宋方金在《给青年编剧的信》里写地域性:

“地域性充斥在我们的日常生活之中。一言一行,一举一动,都跟地域性有着莫大的关系。但地域性并非人性,并非放之四海而皆准。用地域性来写作或者写人类特性的作家,都行之不远。真正的作家,是人性作家,是写根本性的作家。比如鲁迅,比如汪曾祺。但大部分作家都把时间和才华浪费在人类的地域性和特性之间。”

这又是一种对文学的想象。在这种想象里,鲁迅和汪曾祺又站在一起,而不是站在那条叫“小说好作家”的河流的两岸。又比如在文学史家如孙郁眼里,他们都属于乡土写作序列:“鲁迅、废名、沈从文之后,汪曾祺无疑是个重要的存在,他把走向单一化的乡土写作,变得有趣和丰满了。”(《汪曾祺散记》)

其实汪曾祺自己说过,中国现代散文无非两条脉络:鲁迅式的峻急与周作人式的冲淡。废名是周作人的弟子。但他的老师沈从文很难简单归类,《从文自传》《湘行散记》里有舒缓与细致,也有惊心动魄的杀戮与离别。说到汪曾祺的文字,汪迷们也不是个个都最迷恋静态的《受戒》《葡萄月令》,很多人也喜欢《八千岁》《徙》《陈小手》,那里面其实充满了大运河即将决堤前的狂乱,与汪曾祺通常给人的恬静悠闲印象,全然不同。

张大春的《文章自在》里,很少见地提到了汪曾祺写的戏。因为张的姑父欧阳中石是奚啸伯一派的传人,手头有《范进中举》的演出本。《范进中举》是汪曾祺写的第一个京剧剧本——不是调到北京京剧团之后,恰恰相反,是因为有了《范进中举》,后来才有理由将摘帽右派汪曾祺从张家口调回北京京剧团。

1954年是《儒林外史》作者吴敬梓逝世200周年。《儒林外史》并不太为胡适等新派文学史家看好,而鲁迅独推重之。不知道是不是这个缘故,也要为吴敬梓来个纪念。有领导建议时在北京文联编刊物的汪曾祺:你又不能下去体验生活,又写不出反映党的政策的作品,那不如改编一下《儒林外史》?——就像贾宝玉大观园试才题对额时说的,编新不如述旧。

由汪曾祺来改编吴敬梓,是很恰当的。这两人家乡离得不远。吴一生科场蹭蹬,汪也不是什么学霸,读个西南联大,因为外语和体育考试不及格还留级,最终也是个“肄业”。读书时整天不上课,为好学生所不屑,严谨的老师如朱自清也不喜欢他。要不是战时的联大中文系本来就比较松,闻一多、杨振声、沈从文这些老师又特别包容他,搞不好等不到肄业就被清退了。总而言之,他二人都是体制里的边缘客。

由汪曾祺改编的京剧剧本《范进中举》

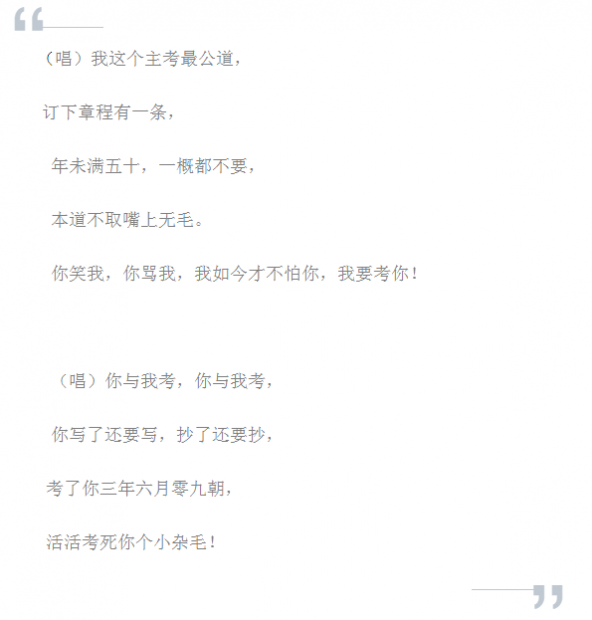

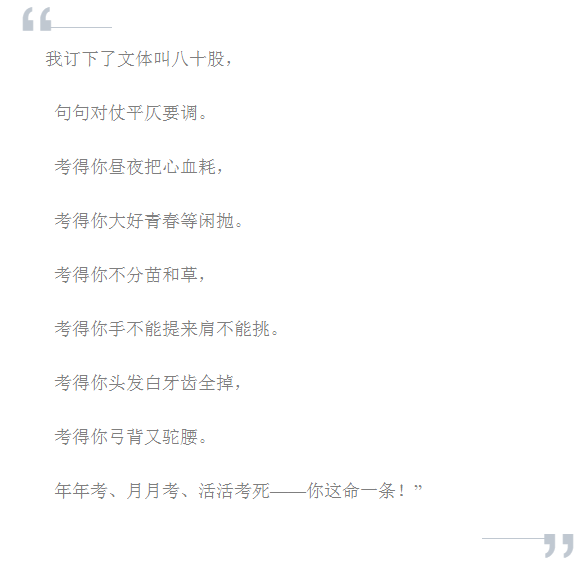

《范进中举》最大的亮点,是范进发疯后的心理描写,原作里就一句“噫!好了!我中了!”亮点都在满手猪油的胡屠户身上。汪曾祺给了疯子范进大段的唱词,好象让他做了一场大梦,梦见自己也当上了“圣上钦点的大主考”,邻居旁白说:“自己刚考完,又要去考人哩!”

范进完全把自己的坎坷与屈辱投射到了疯狂后的梦境里:

“活活考死你个小杂毛”,儿子汪朗印象极深,“总是挂在嘴边嘟囔个没完。当时也不明白怎么回事,只是觉得挺好玩儿。现在知道了,这叫准确形象地刻画出了人物的心理。”(《老头儿汪曾祺》P83)

其实,范进此时只是中举,离中进士、点翰林、放主考,还差着好长一截。但范进既然疯了,也就不会在意这一点,压抑在心头多少年的怨怒、自失、自大全都爆发了出来。多年媳妇熬成婆,回手反把媳妇磨。汪曾祺写这一场,有没有融含1949年后五年内的人事遭际在里面?不好说。我们读杨绛《洗澡》邵燕祥《我死过,我幸存,我作证》等等,还有汪曾祺晚年写的《才子赵树理》等文,不难寻得某种端倪。

汪曾祺写的是文学本,真正到北京市副市长王昆仑将剧本推荐给四大须生之一的奚啸伯,改编上台时,必须觉得上述这几句还是太简单,阅读可以,听戏的话,就太短太容易滑过去了。据张大春说,演出本把上面那四句抻长成了大段的二六:

这种改写,或许更从《儒林外史》的批判科举原意生发,画面感也更强。但同时也把话说“尽”了,了无余味。原文“活活考死你个小杂毛”更经得住细味,自己从小杂毛被考成老杂毛,再考的时候,连老杂毛中举的机缘都未必给,此前在那些少年中举的同考面前所受的嘲笑与侮辱,这一句唱词就隐隐地透了出来。

范进中举后发疯,是一道缝隙。中举前,很多话没法说,清醒后,当然更要端起架子,这些话更不便讲。只有发疯这一段短暂时间,可以直言无讳,将最阴暗的心理都述说出来。吴敬梓留下了这一道缝隙,汪曾祺试图填补这一道缝隙,而演出本更是要将缝隙描成一道疤痕。如何说“足”又不说“尽”,这就是人类苦苦追随又见仁见智的叙事技术。

说汪曾祺“太闲适了”,就跟说他是“最后的士大夫”一样,只见得皮相。把豌豆尖放进水煮肉片里,辣椒花椒搅在上面,吃着牙碜,而且也就没了豌豆尖本身的清甜。会吃的,不会这么吃。

(本文首发于中读,谢绝一切非授权转载)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号