阅读:0

听报道

第143夜 | 《左图右史与西学东渐》

文|陈平原&杨早

本周主题

「图像」

本周主题书

《左图右史与西学东渐》

陈平原金句

同一本画报中,图是图,文是文,放在一起阅读,当然有意义;但最好还是图文之间能产生直接的对话,图为了文,文为了图,这样效果会更好些。

(录音记录稿经陈平原老师审订增补)

绿茶:您这本书前后写了二十来年?

陈平原:

对,是写了二十来年。但我经常跟他们解释,不是说二十年就写这一本书,我还做了好多别的事呢。不能过分强调写作时间,否则,人家会觉得你吹牛。

杨早:中间一直有穿插别的研究,但是长度确实有这么长……我想先问问陈老师,您对图像本身的兴趣是从何而来?在您感兴趣的“图像”之中,“画报”的位置跟别的图像有什么不一样吗?

陈平原:

小时候,我们家订画报,记得是《人民画报》、《解放军画报》之类的。或许是这种早年的阅读,养成了我对图像的兴趣。至于做研究,那是很晚的事情。但有一点,我同时对几种不同性质的图像感兴趣,除了日后成为学术课题的“画报”,还对版刻图像,比如绣像小说,还有老照片等感兴趣。你会记得咱们当初做《触摸历史——五四人物与现代中国》时,特别强调老照片的选择与插入。十多年前,我写过《从左图右史到图文互动——图文书的崛起及其前景》,专门讨论“读图时代”的困惑,以及如何使用不同性质的图像来制作图文书。当然,别的都属于个人兴趣,真正做成专业研究的,目前只是画报。

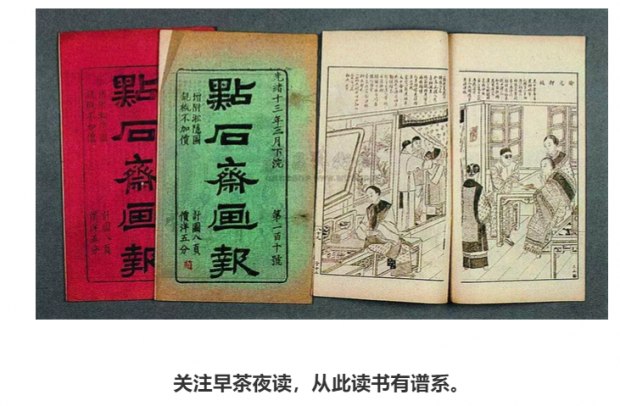

这里有两个考虑,第一,这个题目有意义,画报乃过渡时代知识转型中的一个重要产物,承载了很多有趣且有用的信息。另一个考虑也很现实,那就是这个话题是可以封闭的。也就是说,它的范围有限,从1884—1913,也就三十年,一百种左右画报,重要的二三十种,做不到竭泽而渔的,但能说个八九不离十,这符合我做学问的期待。有的题目很好,但范围太大,没办法封闭,很难做成定论。我选择晚清画报的一个重要原因,是自信可以做成一本学术水平高,又能兼及专家与大众趣味的书籍。

你问我画报为什么跟别的图文书不一样,很大程度在于画报是以图像为中心来展开叙事。第一是图在文前,第二是叙事为主。别的图文书,图像只是配合。就像二十年前我们做《触摸历史》那书,图像是为了配合文字而精心挑选的。明清小说戏曲插图都是这么做的,先有文,再配图。传统中国,有很多种配图的书籍,宋人郑樵《通志略·图谱略》就曾开列对于古今学术有用的十六类图谱。若局限在讲故事,目前不难见到的影宋刊《列女传》,也是很好的例子。只是所有这些图像制作,都是说明性质,用来配合文字的。画报改变了这种图文配置方式,以图像为主,文字反而成了配角。对于像我这样习惯于靠“解字”来“说文”的中文系教授来说,关注并研究画报,必须补美术史、图像学、印刷史等方面的知识和课程。

杨早:所以这个课题有可能会延展到后面的像《良友》这种照片为主的画报吗?

陈平原:

其实,几年前,东方出版社刊行我的《图像晚清——<点石斋画报>》《图像晚清——<点石斋画报>之外》后,就一直希望我照这个体例,继续往下做,比如,编撰《图像民国——<北洋画报>》《图像民国——<良友画报>》等,即使做得不太专业,也都可以成系列。若再配上《图像共和国——<人民画报>》《图像共和国——<解放军画报>》,那就更好了。我没敢答应,怕精力不济,做不过来。也考虑找两个学生,比如现在商务印书馆工作的倪咏娟,十年前她跟我做硕士论文,题目就是《被消费的战争图像——以抗战时期的<良友>画报为中心》;还有方锡德的学生、现在中国现代文学馆工作的陈艳,她在北大做的博士论文是关于《北洋画报》的。我自己没时间,或者请她们一起来做,或者放手让她们做。而现在跟我念博士的马娇娇,她在做中共晋察冀军区主办的《晋察冀画报》,以及晋冀鲁豫军区的《人民画报》等,那也是挺有意思的。

今天需要解决的问题是,如何建立一个理论框架,还有就是找到合适的研究方法。画报研究若做得不好,就是在讲故事,而单是复述画报内容,意义不大。所以我才会说,画报很有趣,但做画报研究很艰难,难处在于你必须有大的社会史、文化史、思想史的视野,才能看出那些图像集合的方式以及背后蕴涵的意义和内涵,而且能将其充分阐发出来。这个题目可以延伸,不断地往下延伸,将来还会有人做晚清画报,做民国画报,做新中国画报,而且会有很好的发展前景,这点我深信不疑。

杨早:您刚才说,从绣像那套到晚清的画报,他有个巨大的不同,就是在于它是从“文配图”变成了“图配文”,这么一个转换,您又特别强调图文之间的张力,那么这两种形式它的张力不同在什么地方?

陈平原:

绣像小说的话题,我们以后再专门谈。我已找到好些有趣的线索,自信可以发挥得不错。总有一天,我会重拾十五年前那本《看图说书——中国小说绣像阅读札记》,往前推进,但目前没有时间,只好暂时搁置。前几天在深圳演讲,还有读者专门提这个问题,问我那本三联书店的小册子,为什么不往下做呀。

这里先说图文对话的问题。其实,一开始做的时候,面对《点石斋画报》,这个问题比较显豁。因为,《点石斋画报》的制作过程中,图是图,文是文,两个不同的人,最后合并而成。后面的画报不一定,有的是同一个人做的,有的是两个人做的,有的甚至图文之间属于随意拼接,像广州的《时事画报》,有些插图与正文之间毫无关系,只是为了好看。同一本画报中,图是图,文是文,放在一起阅读,当然有意义;但最好还是图文之间能产生直接的对话,图为了文,文为了图,这样效果会更好些。

画报本身的表现形态不一样,导致我们必须有相应的阅读方法。比如说,我们还得考虑图像本身的程式化问题。战争场面该怎么画,人物山水应如何体现,画家其实自有主张,并不是靠着照片描绘出来。换句话说,“有图”未必就能“为证”,图像不一定是写实的,训练有素的画家,自有一套绘画的技巧与规则,所呈现出来的世界,很可能是程式化的。至于具体内容,主要靠标题以及文字来落实。

杨早:您在书里面特别强调画报是低调启蒙,确实比如说,假设同一拨人办的《中华报》《京话日报》和《启蒙画报》,确实是从小到大,图会越来越少,《中华报》的“开官智”,它的图,就比“开民智”的《京话日报》要少,那么现在问题就是说,在这样一个过程当中,比如鲁迅说《点石斋画报》它本来就是“喜欢新学之人”的“耳目”,所以在办报人的初衷,可能觉得我这个画报主要是给妇孺看的,但是实际的传播过程当中,偏远地区看不到的一些新的事物,或者说,北京上海的互相观看,这方面画报会起到一种想象的作用,所以这是不是可以描述成:画报本身有一种“溢出效应”,就是办的人它可能没想达到的目标,但它实际产生了一个不太一样的结果,这个问题您怎么看?

陈平原:

你举这个例子很好,像北京的《中华报》《京话日报》和《启蒙画报》,主事者当初设计时,阅读难度确实是依次递减,《启蒙画报》的定位是比较低级的。可后来你会发现,《启蒙画报》停办后,还继续被作为“画册”保存与阅读。你说的“溢出”,应包含这个意思,也就是时间上的溢出和空间上的溢出。所谓空间上的溢出,是在传播过程中产生的。比如,由于生活环境不同,《点石斋画报》在上海阅读是一个意思,在长沙阅读是另一个意思,在边远小城阅读就更是另一个意思了。这里说的是空间上的以及时间上的阅读差异,还有一个,那就是年龄因素。画报的主要读者,最初设定为妇孺,可实际上,有文化的成年人也照样看。否则不能理解,为何标榜浅俗的画报,能在都市人群里长期生存且广泛传阅。知识传播有它的阶梯性和有效性,但说出来的宗旨与目标,与实际效果并非完全一致。我以前谈过“理想读者”的问题,同一本书,给大学生看和给普通市民看,效果不一样,前者还会有再传递乃至再生产的功能。在我看来,晚清画报在设定目标读者时,是留了一手的,那种溢出效应,说不定正是他们所期待的。

杨早:鲁迅在评《点石斋画报》的时候曾经说过,它描写“流氓拆梢”这类东西会画得特别熟,但是想象那种外国人决斗啊什么的,它会把中国的东西引进去,这实际上也是您里面说的混搭和穿越的问题,但是在画报本身的研读里面,怎么去判断它的想象和实景的这种差别呢?

陈平原:

这说的是图像流通以及画家的生活经验问题。就实证研究而言,《点石斋画报》受当时英美画报的影响,原海德堡大学瓦格纳教授和他的研究生做了不少很好的案例,证明当初上海的画报在某种程度上是“进入全球想象图景”的。有互相挪用的例子,但中国画报挪用外国的,占绝对多数。但有一点,这种中外画报之间的互相挪用,《点石斋画报》有,后面的画报反而越来越少,特别是北京的画报,水平不高,但相对独立。

画家在画某一则新闻时,有些情景是可以看得见的,有些则看不见,只能悬想。你会发现,上海的画家和北京的画家,对所绘制内容的熟悉程度是不一样的。比如吴友如画西式餐厅或洋场的各种生活场景,明显比北京画家好多了,因为北京画家难得看见这些东西。鲁迅说的那个大方向是对的,画家面对他熟悉的生活场景,比较容易精确描绘;若完全陌生,单凭想象,很容易出错。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号