阅读:0

听报道

公号啊,自媒体啊,我觉得就是汪曾祺在1941年大二时写的一段话:大家都尽可能的说别人的事情,不要牵涉到自己。(自己的甘苦,顶好留到在床上睡不着的时候一个人说说去。)各种姿势,各种声调,每个人都不被忽略,都有法子教别人知道自己的存在。

但我还是时不常的会来叨叨下自个儿。今天又是这样,又是随性地聊聊。

“虚度年华”一般来说都是场面话,但是回顾以往,总觉得白活了好多年,这种感觉绝对已经变成常态了。

特别是设想十年前,二十年前,三十年前的自己,会怎么看现在的自己,一想到这个,就会觉得特别的空虚。

比如说十六岁的我,看现在自己这鬼样子,说个话模棱两可,含含糊糊的,肯定觉得特别没劲。十六岁是一个可以拿头去撞铁板的年龄,是听说了我们这一年纪可能大部分人参加不了高考,都没有那么在意的年龄。那个年龄不可能像偶像剧里那么狗血,但至少爱憎是分明的。所以,当,山峰没有棱角的时候,我们还怎么能够红尘作伴爱得潇潇洒洒?

二十六岁在北大读研,没有进学生会也没听说过PUA,但是跟外面的生活离得很开,就是朋友们总说“你没有生活”的年代。去上课,去图书馆,对中关村涌动的互联网大潮感觉迟钝,那也是传媒很风光的时代,现在的媒体大佬很多都是那时崛起,不过我就是一个安安静静的研究僧。

十年前,2009年,那也是一个很特别的年份。因为2008年发生了太多的事情,用爱东的话说,我就是个“灾难见证者”。到了2009年,突然一下子好像好多事情都过去了。就像2008年我听见马东说:“咱们以后回头看央视大楼,一定会感慨说:那时候真有钱!”结果2009年元宵节就烧起来了。

那也是一个挺迷茫的年份。工作没几年,还属于“新来的”,在编《话题》,吭哧吭哧的,很关注社会,但是为啥要关注社会,好像也没有特别清晰。近年曾经有人批评我,说“现在好像他不太关注现实了”。其实也不是,在2015年时我们就讨论过,整个社会形态在改变,包括媒体的膨胀与萎缩,要关注社会,必须要选择不一样的方式,可能是更个人、更深层也更历史化的方式,来关注社会。

所以大概之前的自己,看现在的自己,都会觉得没劲。即使现在的自己看自己,也会觉得没劲,但是不想再去变化。古往今来,大抵如此,多少人说到过,比如说辛弃疾的那首《丑奴儿》:

少年不识愁滋味,爱上层楼,为赋新词强说愁;

而今识尽愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋。

还有蒋捷的《虞美人》:

少年听雨歌楼上。红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中。江阔云低、断雁叫西风。

而今听雨僧庐下。鬓已星星也。悲欢离合总无情。一任阶前、点滴到天明。

你会发现,他们要表达的情绪,都是叫做“还休”“一任”,随便,无所谓,就是佛系的感觉。

但这实际上是个悖论,大部分人其实是在少年时候将这种人生况味写出来、读进心里。就像塞林格那本《麦田守望者》里面说:“一个不成熟男人的标志是他愿意为了事业英勇地牺牲,一个成熟男人的标志是他愿意为了事业卑贱地活着。”但这真的是少年时解嘲的话,真到了中年,可能连宣示这种话的冲动都没有了。比如说我,能够活着,写下这篇文章,就已经谢天谢地谢人了。其他的,都不是自己能决定的,总是会有强烈的无力感。

这倒不见得是丧,也可能是一种反弹。就像鲁迅说魏晋名士对礼教那种极度的消解和颠覆,其实在于他们真的很相信礼教,容不得有人打着礼教的旗号以遂私欲。有的时候中年人对理想的不屑、嘲讽,可能是这个人没有理想了,也可能因为这个人太相信理想。所以这也是一个很复杂的事情。

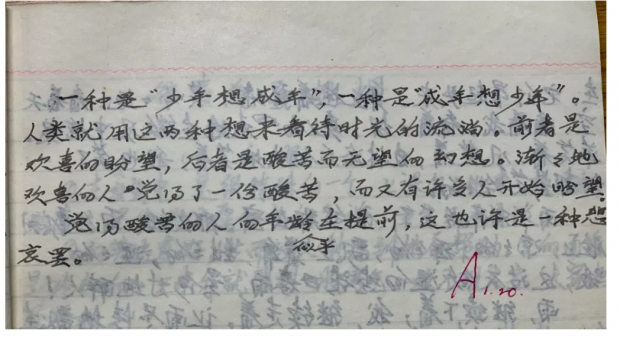

有一天整理旧物,发现我在十五岁生日前写的一篇周记,当时大概也是为赋新词强说愁?三十年后看上去,它不准吗?

升上高中,便要为自己的前途而担心了。物价是在飞涨,竞争是在加剧。而大学的独木桥谁知道能否挤上,况且大学也要自费了,除非是天纵奇才,否则谁都会有些恐慌、迷惘的罢。而且在现在的中国社会中,知识≠工资、房子、待遇……面对时光的流逝,心中纵有对走入社会,参加工作的憧憬,也被对现实的恐惧冲得所剩无几了罢。

一种是“少年想成年”,一种是“成年想少年”。人类就用这两种想来看待时光的流淌。前者是欢喜的盼望,后者是酸苦而无望的幻想。渐渐地欢喜的人觉得了一份酸苦,而又有许多人开始盼望。

觉得酸苦的人的年龄似乎在提前,这也许是一种悲哀罢。

感谢当时的班主任没有骂我“丧”,还给了一个A。

但这都无所谓了,因为现在已经是看脸的时代。到处都是美女、帅哥。

就前天,1217,郑夫子在群里说,你看当年的少帅,现在变成老帅了。

然后萨支山就说:“老帅,用东北话念呗,老帅了。”

就是这样。咱就撑着。挺住,意味着一切,活着就是胜利。

欲说还休,便休。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号