阅读:0

听报道

民国元年:疫情与防治

随着这次新冠病毒疫情的扩大加剧,伍连德这个名字又不断被提起。他的故事也渐渐有更多的人看到:

事件:1910年12月,肺鼠疫在东北大流行。疫情蔓延迅速,吉林、黑龙江两省死亡达39679人,占当时两省人口的1.7%,哈尔滨一带尤为严重。

背景:当时清政府尚无专设的防疫机构,通过日俄战争分割了东北各项权益的沙俄、日本均以保护侨民为由,要求独揽防疫工作,甚至以派兵相要挟。

发端:经外务部施肇基推荐,清政府派剑桥大学医学博士、马来华侨伍连德为全权总医官,到东北领导防疫工作。

过程:1911年1月,31岁的伍连德在哈尔滨建立了第一个鼠疫研究所并出任所长。他深入疫区调查研究,追索病毒的流行路线,采取了加强铁路检疫、控制交通、隔离疫区、火化鼠疫患者尸体、建立医院收容病人等多种防治措施。

结局:在当时东北落后的防疫、医治条件下,伍连德及其团队,用了不到四个月,就扑灭了这场震惊中外的鼠疫大流行。清政府为表彰其功绩,授予陆军蓝翎军衔及医科进士。

我今天想讲的,是在伍连德博士创立了中国最早的防疫抗疫体系之后,不到半年的时间,辛亥首义在武昌暴发,又是四个月时间,民国创立,南北议和。中华民国,亚洲第一个共和国的元年,瘟疫情况如何呐?

今天故事的来源都出自1912年的《申报》报道

【汉口】

新旧端午都不准过,也没事

武汉是首义之地。革命军占领武汉三镇之后,清政府派出了以荫昌为统军大臣的北洋新军,冯国璋实际指挥,征讨武汉。两军在汉口打了一场保卫仗,革命军最终退守武昌,黄兴火速驰援也无法逆转局势。接下来才是袁世凯暗令停火,两军开始了南北议和前长达47天的对峙。

停战了,议和了,民国了,可是汉口被打成一处烂摊子。二月之后,汉口城市建设恢复迫在眉睫。可是当时的汉口是什么情况呢?

一是武汉三镇内外,充斥着军人警察,超过十万名。军政府为了给他们发饷,向比利时借了一百万银元,因此市面还算平静。只是军警有钱要花,汉口其时最发达的产业就是娼妓业;

二是汉口商会在保卫战时,是支持政府军的。民国之后,大多数头面人物被换掉了,换上来的大半是武昌来的新贵,基本不懂商务,因此汉口商业迟迟无法恢复,物资调运各种问题。建筑筹办处每天人头拥挤,却不知何时动工,外地征调来支援汉口重建的工匠一万多人,望眼欲穿,苦苦等待;

三是汉口租界以外的民房,基本在战争中焚毁殆尽,于是租界外搭起的篷屋窝棚,也超过了一万多户。白天难民们争抢地盘,晚上成群结队的偷窃抢夺行为,无人去管。这时已是阳历四月,眼看着天气就快热起来了,“秽气熏蒸,恐有酿疫之患”。

老百姓也不想受瘟疫之苦,他们的应对方式是:过端午节。因为此前过正月初一,被武昌军政府严厉禁止,大家就传说,新朝用新历,那端午也改在阳历5月5日吧。反正目的是一样的,“收瘟摄毒,预戢时疫”。于是用纸扎龙船,组织迎神会的,不亦乐乎。这股过节风也吹到了军政各界,公务员私下议论,希望5月5日能放假一天,军队更是提出要求,希望照例赏给酒肉。

黎元洪听说此事,很不高兴,发了一道通令,说“过节”原来是我国的陋习,现在民国开创,正要改良社会,荡除旧习,军政人士,应当以身作则,不准过节。

没在端午节求神佑护,万幸,到了夏天,武汉三镇,包括大兴土木的汉口,都没有暴发瘟疫。整个1912年,唯一的一次惊吓,来自客船江新轮,这艘长江轮船从上海驶来,第三机师8月22日在九江病逝——他染上的正是八月上海正在流行的“虎列剌”,就是霍乱。江新轮三天后抵达汉口港,立即被扣留隔离,经过半天消毒之后才被放行。

【马尼拉】

受不了美国的苛政

在八月的上海之前,先一步出现疫情的,是六月的天津与北京。

6月8日《申报》引用路透社报道:“由香港开往天津之昌新(译音)轮船,有搭客三人,先后患疫猝毙,迨至烟台即被验疫所扣留,验系肺炎病传染,现天津租界已准备预防。”

我们不知道在这三名香港来客暴死于船上之前,京津地区是否已出现疫情——这种可能性很大,因为仅仅四天以后,路透社的报道已经是“京中近来疫势颇盛”,以刚刚从京师大学堂改名而来的北京大学为首,北京各学堂都提出了“提前放暑假”的预案,以免出现大面积的传染。

与北京疫情同时发生的,是千里之外的一条小新闻。小吕宋(马尼拉)华侨组织与广东商会分别致电上海华侨联合会与广东军政府,希望他们向美国政府(马尼拉时为美属菲律宾首府)交涉,改变马尼拉对华人的检疫制度。

两封电文内容一致,声称美国制定了检疫的“苛例”,凡是华人新到菲律宾者,无论工商男女,先隔离数日,再用针刺入肛门,取大便化验,以确定是否染上疫病。华侨与商会认为美国这样做“殊辱国体”,是一种辱华行为,因此希望政府出面交涉,取消这种例行检查。华侨联合会的电文里,还提出了替代方案:男的喝泻药排便,女的……女的就算了,要她们提供自己的大便,太羞耻了啊啊啊。

广东都督胡汉民向公众发布了这封电文,并@外交部。后续交涉如何,不得而知。

【上海】

被日本列为了疫区

八月底的上海,暑气仍然闷人。《申报》8月28日的这条新闻题为“租界时疫盛行”,点明瘟疫(就是上文说的虎列剌,霍乱)主要发生在公共租界,中外人士,死者不少。没有具体数据,但我们知道形势相当严峻,因为租界各巡捕房的警察探长,已经死了十多人。8月26日,总巡捕房一名“三道头”(三道杠的高级警官)西洋人也染上了霍乱,被送往工部局医院。另外,各国来沪水手,染疫死亡的,也已经有数十人之多。

同日同版的《申报》上,还配了一篇时评,说的是“西门外小菜场往南一带”,各家门上,满悬着纸锭,铙钹声、锣鼓声震耳,也就是说,家家都在办丧事。记者又来到闸北,看见各条弄堂里垃圾堆积如山,也不曾分类干湿,臭气熏蒸。记者感慨道:“近来租界已发现疫症,而尚不自清洁若是,呜呼迷信犹昔,不讲卫生犹昔,乌乎其为新国民?”

闸北,正是后来被称为“水中含病菌之多,为全世界之冠”的多次霍乱暴发点。

时评提到的两处地方,都在租界之外。从这篇评论看,当时上海租界中的疫情,比华界要严重得多,霍乱病毒是否像天津一样,由水手从东南亚带来?结合前面所说美属菲律宾强了检疫措施,不排除这种可能。

1912年的上海霍乱,我看到的材料很少,远不如1919、1926,以及“最为惨烈”的1938年大霍乱数据为多。然而,1938年记载的霍乱发病人数为11365人,死亡人数2246人。而1912年,只是笼统地说“死者数千人”。谁更严重,不好说。但两个年份有一个共同点,即因为战争与水灾的缘故,大批难民拥入,造成了霍乱病菌的大面积传播与交叉感染。

8月29日,日本将上海列为“有虎列剌症患口岸”,从上海驶往日本的所有轮船,都必须在港口隔离消毒。为此,内务部专门致电江苏都督程德全,要求上海方面加强管理,抵抗疫情。

8月31日,《申报》一面刊登工部局卫生处“极力施求,仍未消灭”瘟疫的消息,一面发表时评《警告居民(勿视为老僧常谈)》:

时疫之为祸,较兵革水火盗贼猛兽为尤烈,其潜滋暗长,出于我人之所不及觉,而蔓延至于不可收拾,今租界之发现,患疫者已有数十人,非速设法扑灭,则居民之性命危险,甚矣!

虽然,扑灭之责,不尽在工部局也。在居民自行防卫耳。污秽之必须扫除,饮食之必须清洁,起居寒暖之必须有节。种种防卫手续之必须预备,夫而后疫症传染之媒介可以除,种子可以绝,非然者,是自速其死而已,于人乎何尤?

这篇时评,等于一篇《防疫指南》,向市民建议的防疫方法:扫除垃圾,清洁饮食,按时作息,注意保暖等种种防卫手续,到现在也未过时。

上海霍乱的重灾区,在“西门外周泾浜及太平桥一带”(如果你不知道这是哪里,我另外说三个字“新天地”)。这里是江北难民聚集之处。霍乱传播后,小孩死亡极多,每天都有十多名,大都被脱光衣服,丢在路边,无人理会。幸亏有一名收字纸的人(老中国“敬惜字纸”,凡是有字的纸,有专人拾取送焚化炉,不能跟垃圾一同处理),每天负责背这些孩童的尸体到城里,交给慈善团。每背去一具童尸,慈善团给他两角钱,大约可以买三斤糙米。

9月22日,上海接到日本来函,承认上海为“无疫口岸”。

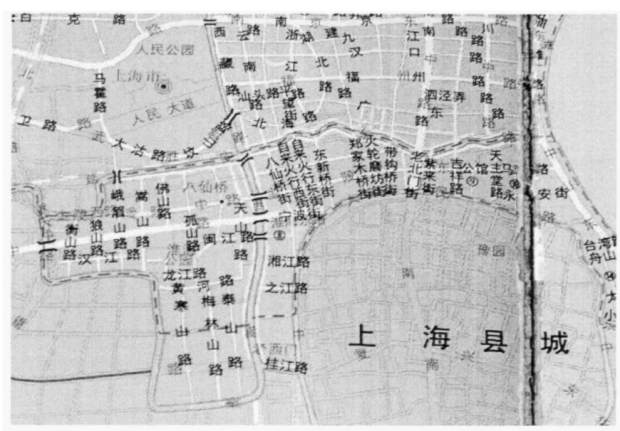

1904年法租界八仙桥及周围越界筑路区道路,即太平桥一带。

【温州】

红十字会在行动

9月4日,南京下关有一名外国人,染上霍乱去世。还有别的病人,住在马克林医院,病势沉重。而军队里,也发现了感染者,驻南京的第三师由师长洪承点下令各旅团营军医处,筹划预防方法。

9月下旬,霍乱终于传到了南京上游的武汉。有数人死亡,症状疑似霍乱,但似乎没有进一步的报道。

江苏省加强了各县的排查防疫工作。苏州号称东方威尼斯,沟汊纵横,但用水也极不卫生,喝茶做饭,洗衣服涮马桶,用的都是同一条河道里的水。因此苏州警局发出通告,要求城内各茶馆,及供应居民开水的老虎灶,必须雇用水船,到城外汲取清洁河水,“以重卫生”。只是这些愚民百姓,“不知公益为何物”,依然从城里臭水河里打水来卖,导致疫症流行。警局于是派警察到各老虎灶随机检查,如果发现水质不合格,就不准出售。新闻里说,因为这些派出的巡警“不善开导,稍用强硬手段”(什么手段请自行脑补),激发商户的反弹,认为警局是借此勒捐,乱收费,发起了全苏州的老虎灶罢市。整个苏州好几天没有开水喝。截止9月27日《申报》发出报道为止,还没有结束罢市的消息。

9月底,温州遭遇特大水灾,“瓯江浮尸列若繁星”,地方官绅来不及打捞的,没有漂入大海的,都浮在江面上,臭闻数十里,江里的鱼类根本不能吃。大灾之后大疫发作,不到二十天,方圆不过二百七十里的灾区,死亡人数达到300多人。温州地方政府一面致电浙江都督申请拨款,一面联合致电上海红十字会、赤十字会求助——对,这是两个慈善组织,赤十字会由张竹君于1911年10月创办,用意是区别于1905年创立、此时日益带有官方色彩的中国红十字会。这两个慈善会曾在汉口保卫战中联手救护伤兵,后来又辗转南京、苏州、杭州、嘉兴等地。可以说辛亥年有战争处,就有红十字会与赤十字会的身影。

张竹君女士小影(1904年第9期《女子世界》)

不过,史载赤十字会已于1912年4月解散。温州10月向上海发求援电,不知道是否未知赤十字会解散消息?

在后来温州救灾的报道中,就只出现了红十字会的名字。12月29日《申报》报道,红十字会多支放赈与救疫的小队,奔赴瑞安、景宁等灾情最重之地,但他们带去的棉衣银米,迅速告缺,只能急电上海催运。与此同时,红十字会还在负责河北地区涿州、良乡等地的雪灾救济,耗费棉衣六万套,米粮银钱约合大洋二十万元,但这些钱粮物资,只够125万灾民20天的用度。

最后,红十字会托顾问福开森,向美国欧洲各团体募捐。沈仲礼表示,因为责任重,存款不足,对于南北灾情,红十字会已经心有余而力不足,如果再没有国外的援助,今冬每天冻饿病死的灾民将以百计。

【上海】

拆掉隔绝华洋的那堵墙

其实1910年伍连德主持扑灭的鼠疫,并非只发生在东北一处。上海同样遭受波及。当时,上海由英美工部局发起,“自锡金公所前面起至川虹路华界天保里口止”,在马路中间树起了一道铅皮墙,用来隔绝带有病毒的老鼠乱窜。说白了,这是租界自保的策略,想将鼠疫隔绝在租界之外。

鼠疫平息后,这一带地方的商人百姓,交通不便,多次呈请上海道,照会外交团,拆除这道铅皮墙。这一点外交团倒是没意见。但是拆掉这道墙之后,用来区分租界华界的这条马路,由谁来修复呢?又是一通交涉,一直从大清交涉到民国,才算谈清爽,南北马路,各修一半。这已经是1912年的10月底。

修路之争解决还不到二十天,租界又暴发了鼠疫。接连有商贩店伙染病去世。据报道,“查染疫者咳嗽痰带鲜血,现又时值冬令,与往岁东三省肺瘟相仿”。唯一比前年进步的地方是,因为1910年曾出现租界华人染疫,外国医院拒绝收治的情况,上海以红十字会副会长沈仲礼为首的绅商,发起成立了天津路公立医院,对于染上鼠疫的华人,免费收治。

1914年出版的《中国红十字会杂志》

《申报》昭告市民,如果一旦发现有人染上鼠疫,应当立刻将病人送入公立医院。如果家人不忍离开,医院也备有病毒疫苗,家人注射之后,可以留下陪护病人。倘病人不幸死亡,也可以照常殡殓,不必火化。《申报》报道并且强调:“盖该医院为吾华人自立之医院,与外人医院性质不同,如患疫之家迟疑不前,必至传染一家同归于尽,且恐延及邻里为害无穷也。”

而租界当局,也考虑到如果放任租界内外华人传染鼠疫,病毒又不是基因武器,不可能只传华人不传洋人,于是也派出医师,到疫区查看治疗,据报道,西医“用药水针在病人腿际刺入,灌以药水,以除疫疠”。中外协力,也是1912年上海鼠疫不像两年前那么严重的重要原因。

【东北】

庚子赔款开建五所传染病医院

8月29日以来,上海开往日本的所有船只,都需要在长崎停留隔离三至五天,接受检疫。

不过,严密的检疫制度,也未能让日本幸免于此次东亚霍乱。10月4日路透社电,霍乱在日本传染迅速,已经有十四个县出现感染者,一共有736人——比起上海的数十、数千等不确定数字,仍然精确太多。

而年末的鼠疫,也没有放过东北亚。12月15日,报载贝加尔湖有鼠疫发现,满洲里车站附近也发现了三名疑似感染者。第二天的消息,哈尔滨有三名哥萨克兵染上鼠疫去世。两天后,俄国发表声明,说这三名哥萨克兵,也即在满洲里车站的三名疑似患者。他们在阿尔诺地区捕食了几只旱獭(野味!),因此染上致命的鼠疫。好在中东铁路沿线没有发现类似情况,应该不会重演1910年的惨祸。

这当然是好消息。更好的消息或许是三个月前的一个决议。早在1911年,万国防疫大会因为东北鼠疫的惨重教训,提议在东北全境设立多家疫症医院。这项提议由伍连德博士上书中国政府,政府批准每年由满洲税关拨出8000英镑用于医院建设。

然而,1912年9月,北京政府财政总长提出,当年的庚子赔款严重不足,需要用满洲税收填补亏空,建设东北疫症医院,难以进行。

9月18日,欧美外交团召开会议讨论此事,最后形成决议,从中国政府当年庚子赔款中拨出8000英镑,请伍连德博士赴东北设立疫症医院五所。等到东北的鼠疫完全消亡,五所专科医院改为综合医院。这些医院聘用的医生,将全部是来自海外的华人医科学生——作为一名海归医学博士,孙逸仙是不是应该放弃修铁路,而来这里主持东北的医疗事业?

中国现代防疫的开端

这就是1912年的瘟疫纪事。这是中国现代防疫的开端。当时《申报》感叹“验疫为保障人民生命之要务,关系实非浅鲜,我国于此等事向不注意”。

《申报》曾发表一封赴日人士来函,描述了日本检疫的经过。

这人在上海买船票时,就被邮船会社告知:到长崎会停船三天,头等舱客人检疫后可以上岸,二等三等乘客就只能留在船上。于是他就买了头等船票。哪知到了长崎,发现所有人都需要检疫,头等舱乘客只是优先检疫而已——这些叙述很让人迷惑,我猜作者可能认为头等舱乘客有特权,可以免检或走过场,不料检疫这事,当然一视同仁。医生发给每个人一个玻璃盒,要求乘客留置自己的大便。这当然比马尼拉的“刺入肛门”好一些,但也够让中国人为难了。作者的弟弟正在生病,此前乘船,一日一夜水米不进,根本拉不出屎,憋了半天,又吃了药,才“出便一次”。第二天医生又来,正式验病,一直到下午三点,才放他们这些头等客人上岸。

写信人一面感慨“虚费此三日光阴”,一面也承认“在日人之意,未尝不善,公务所在,自不肯轻忽”。他由是生出感慨:“我中华民国,卫生智识不知何日能发达,检疫之举,并关国权,又不知何日能如各国之设备周密也。”

9月24日,在上海应对灾情中立下大功的时疫医院(就是那所由红十字会牵头成立的免费医院)投书《申报》,一方面介绍了时疫医院取得的成就:“敝医院开诊以来,前后已全活三千八百七十余人,隐杜传染,关系非轻。兹幸秋凉,已届疫气渐见消灭,来院病人日形减少,一星期内定可一律肃清。”

另一方面,时疫医院希望《申报》劝告广大市民,注意饮食卫生,尤其秋天到了,容易致疾的螃蟹要少吃,尤其不要跟杮子一起吃,不然“必生霍乱,往往不救”。公开信的署名是“时疫医院沈仲礼朱葆三洪文廷同启”。

这么重要的中医常识,不知道《申报》有没有将之翻译成洋文,通知全球各大通讯社?而走过了108年的中国,达成报上那位写信人的愿望了吗?我国的卫生智识,算不算真正发达了呢?

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号