阅读:0

听报道

今天跟大家分享的题目叫做“三代读汪——读汪曾祺的高邮”。选择这个题目是一个非常有压力的做法,如果我现在是在屏幕的那边,我是一个看直播的人,单凭这个题目,我就能给杨早贴三个标签。哪三个?

一个是“读书唯亲”。我1990年代初期上大学,那时候汪曾祺还没有这么有名,我经常给大家安利汪曾祺,说多了人家就烦,说你老这么安利汪曾祺,不就是因为他是你们家亲戚吗?你怎么不安利一下汪国真呢?人家还是我们隔壁学校的校友呢。因为有这层亲戚关系,说多了感觉是在“读书唯亲”。

第二个标签是“自吹自擂”。汪先生成名有四十年了,三代读汪了不起吗?很多家庭都是一代一代这么读下来的,凭什么你要拿你们家来说事呢?这个涉嫌自吹自擂。

第三个标签是“粉丝心态”。既然你又是亲戚,你们家又一直在读,是不是你抱着一种粉丝心态看汪曾祺?所谓粉丝心态,最近我学了一个词叫“圈地自萌”,我们圈起来,大家在一起讨论的前提,是偶像不能批评的,偶像十全十美的,我们的任务,是怎么样把他的十全十美用更完美的方式表达出来。

这些标签一旦贴上去,讲述就变得没有意义了,怎么说都是在一个“商业互吹”的帽子底下。所以我来谈“三代读汪”,请你先不贴标签,可以听一听我讲完,再判断这三个标签符不符合。

大部分人不知道的是,很长一段时间我都拒绝去研究和讨论汪曾祺。原因在于,一方面是避嫌,另一方面是觉得我要有一个不太一样的视角去研究汪曾祺。1999年我在北大上研究生,有一门课教四十年代的作家,老师列了好几位作家名字,说可以选择任一作家来写课程论文,其中有汪曾祺,我没有选他,我选的是穆旦,原因就是我觉得还找不到一个特别好的角度和方法去讨论汪曾祺。2007年我为花城出版社选了《汪曾祺集》之后,我们一个同事逮住我说,你凭什么选汪曾祺?汪曾祺应该我来选,我才是研究他的。当时我确实也无言以对,因为当时我也没有写过关于汪曾祺的多少东西。

所以今天我来讲“三代读汪”,是想从这个历程当中,能不能看到解读汪曾祺不一样的可能,这是我今天想跟大家分享的主要目的。

下面正式开始:“三代读汪”是我这一辈、我父亲那一辈,还有我祖父那一辈,我得从头说起。

去年3月2日,也是在人民文学出版社,“春三月,让我们读汪曾祺”的讲座上,我的题目是“为什么汪曾祺无可替代”,当时也是以讲我的这位祖辈亲戚怎么读汪曾祺开头的。今天我要再稍微详细地跟大家讲一讲这位读者的故事。不是为了给自己的长辈挣脸,而是我们要看看从这个读者身上,能不能反观一下汪曾祺的成长,探讨他的生平和他的作品的重心所在。

我先来介绍一下我这位长辈,他叫做杨汝絅。杨汝絅是我祖父的三弟,我叫他三爷爷。杨汝絅出生于1930年,刚好比汪曾祺小10岁。很多汪迷都知道,汪曾祺先生3岁的时候生母杨氏去世,汪曾祺小时候都是在舅舅家玩,这个舅舅家就是杨家。我祖父也是1920年生人,跟汪曾祺是同一年,他们俩当时大概有比较多的机会可以一起玩儿。我这位叔祖父杨汝絅因为小了10岁,大家可以想一想,你小时候面对比自己大10岁的大哥哥,除了崇敬以外,是不太可能有交集的,所以我估计他俩小时候见过面,但是并没有太多的交往。

我们知道1931年有一次大洪水,对高邮影响很大,水灾之后我曾祖父带着家人到南京去了。但是可能才一岁的杨汝絅没有离开高邮——从他日后的回忆来看,他对高邮蛮熟悉的,可能跟着别的长辈留在高邮。我们只知道1938年杨汝絅八岁的时候,因为曾祖父当时在南京政府交通部,全家随着交通部的机关内迁,从南京去了重庆。他在重庆上初中,上的是南开中学。到了抗战后期,我曾祖父在重庆病故,家里面特别贫困,全家8口人靠我祖父一个人的工资赡养。抗战胜利以后,1946年全家从重庆回到南京。初中毕业以后,杨汝絅上了金陵大学附中,如果是正常社会,大概会跟我祖父一样,考上金陵大学本科。

然而,1948年杨汝絅上高中二年级时,因为家中贫困,实在无力支撑,所以他辍学了,也就是说,他的最高学历停止在高中二年级。剩下时间怎么办呢?在家里自学。那个时候刚刚抗战胜利,家里也没什么书,杨汝絅有一个方式,就是去南京的各家书店里面站着看书,这种做法广东话有一个专有名词,叫“打书钉”,南京当时叫“看站书”,他在每天去书店看站书。

在南京的书店里,杨汝絅突然发现了一本小说集,这本小说集就是《邂逅集》,由巴金主持的文化生活出版社出版,汪曾祺的第一本小说集。杨汝絅当时看了以后很惊奇,他当然知道这位大表哥的名字,可能也知道他离开高邮去了昆明上大学,但是没想到几年以后,居然在书店里能够看见他写的这本小说。也可能之前杨汝絅在当时的一些报刊上面也看到过汪曾祺发表的作品。因为据近年的史料挖掘,汪曾祺1940年代在报刊上发表的作品还蛮多的,是崭露头角的青年作家。我估计杨汝絅当时不会有钱买下这本小说,可能就是站在那把这本书看完了。

看到就看到了,也不可能联系上表哥,大家知道1948年的时候汪曾祺已经到了北京,在午门博物馆也干过活,后来被收编到北京文联,去编《说说唱唱》,编《民间文学》。

杨汝絅1949年跟着大哥一家到了四川富顺,他那时候还不到20岁,但是因为他文科学得不错,以高二学生的资历被富顺的中学聘为初中语文教师,后来就一直当老师。杨汝絅初中时就在后方刊物上发表诗歌和散文作品,解放以后也是一直在写作、发表。到了1956年的时候,他在四川诗坛已经小有名气,出版社也打算给他出一本诗集。但是,大家都知道1957年反右运动,杨汝絅因为替某教师鸣不平而被打成右派,跟他妻子一起双双降级,下放劳动改造,这时候正好是汪曾祺被补划成右派放到张家口去劳动改造的同时。

1961年杨汝絅摘掉右派帽子,回到学校重新任教。在汪曾祺被调到样板戏团写《沙家浜》的那段时间,1970年,杨汝絅当时在隆昌一中,因为他所在中学有一位老师在“文革”初期被迫自杀,杨汝絅和一些教师想联名揭露这个真相,结果被扣上了莫须有的罪名,定为现行反革命,判刑五年,到一个煤矿去劳动改造。一直到1974年才释放,但不给分配工作,这时候杨汝絅特别苦闷,曾一度产生过轻生的念头。

1978年冤假错案改正以后,1980年杨汝絅又回到隆昌一中重执教鞭,这时他又在杂志上看到了一个熟悉的名字,那就是汪曾祺。汪曾祺在这一年前后连续发表了《受戒》《异秉》《大淖记事》这几篇小说,这就是汪曾祺在当代文坛的复出。人生的河流各自流淌,到了一定时候又开始出现交集。

杨汝絅看到汪曾祺的小说以后很激动。当时没有微博,没有公号,他不可能去私信汪曾祺留言,于是他直接给发表《受戒》的《北京文学》编辑部写了一封信。当时的杂志编辑也确实很负责——估计也没有那么多读者来信,搁到现在肯定不行。《北京文学》的编辑把这封信转给了汪曾祺,汪曾祺看到这封信以后,按照上面的地址给杨汝絅回信,就这样他们开始通信。

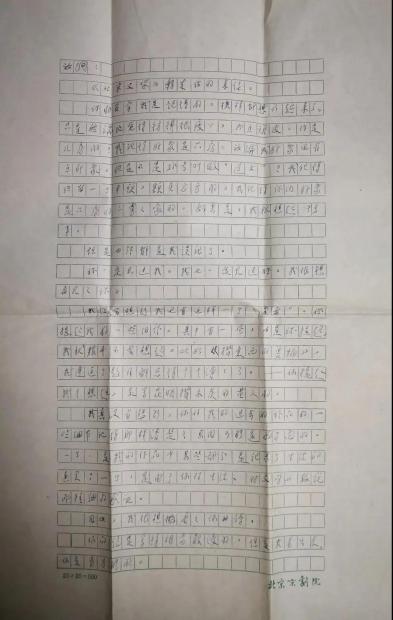

汪曾祺写给杨汝絅的信,我们还能够找到四封,今年《新文学史料》第一辑会发表这四封信的整理稿,在这些信里面,汪曾祺谈到一些比较重要的文学问题,而杨汝絅的回信,有两封他当时就已经整理成文章,发表在四川的刊物上,所以我们大概可以对照地知道他们之间的通信往来,谈了什么问题。

杨汝絅写给《北京文学》的第一封信已经找不到了,但是从汪曾祺的回信当中可以看出,杨汝絅在信里面谈到他1949年阅读《邂逅集》以及1980年看到汪曾祺新发表小说的感想,应该写了不少对《邂逅集》的印象,所以汪曾祺在回信里面说:“你对《邂逅集》记得那样清楚,使我感动。”

这时候是1982年底,《汪曾祺短篇小说选》刚刚出版,汪曾祺的几篇旧作,比如《复仇》《老鲁》《落魄》《鸡鸭名家》,刚刚重新被翻出来面世,但很显然杨汝絅记忆中的《邂逅集》不止这些,还包括《绿猫》《艺术家》这些根本没有重新发表的作品,所以汪曾祺才会说“你对《邂逅集》记得那样清楚,使我感动”。

汪曾祺在回信当中提到外间对《汪曾祺短篇小说选》的篇目有不同的看法:“有些年轻人问我为什么不照第一篇《复仇》那样写下去?有的文艺界的长者则认为,第一篇(《复仇》)不该入选。有人喜欢《受戒》《大淖记事》,而有的人认为写得最好的是《异秉》和《七里茶坊》。”汪曾祺说:“我有点被他们搞糊涂了,前日子北京作协举行了我的作品讨论会,讨论了一篇,读了几篇论文,有人是全程肯定,有人颇为忧虑,甚褒微贬,我都表示衷心感谢。不过,如果我还继续写下去,也还是只能按照我想写的那样写下去,如果不行,不被允许,那我就不写。”

汪曾祺后来谈到《受戒》、《大淖记事》和《异秉》这几篇小说的创作背景,那时候汪曾祺在北京京剧院,因为“文革”当中编写样板戏的问题,他被“挂”起来,不给工作,也没有什么事,心情相当苦闷。而且在这之前的很长一段时间,不管是“文革”还是再往前推到“十七年”,他的大部分创作都是职务作品,在文联也好,在京剧院也好,都是组织让你写什么你就写什么。这时候,因为被“挂”起来,也没人管了,他甚至觉得他写的小说没人敢发表(他说过发表《受戒》发表“是需要一些勇气的”)。所以汪曾祺写的这些算是“抽屉文学”(写给自己看的)。他后来说,我写这些小说的时候能感到一种“鸢飞鱼跃的快乐”,像鸟在飞翔、鱼在跳跃一样的快乐,因为这是我想写的东西。所以他在给杨汝絅的信里说:“只能按照我想写的那样写下去,如果不行,不被允许,那我就不写。”大家知道1982年,政治气候还属于乍暖还寒,所以汪曾祺有这种心理准备。他说:“我现在变成一个为人瞩目的作家很不舒服,我希望不要有人注意我,我就是悄悄地写写,悄悄地发表,读者们悄悄地看看,这样最好。”这个观点,汪曾祺先生一直比较坚持。

收到这封信以后,杨汝絅给汪曾祺回了一封信,主要谈对刚刚出版的《汪曾祺短篇小说选》的看法。他把《汪曾祺短篇小说选》分成四组,第一组只有一篇,就是《复仇》,刚才说到争议比较大的这一篇。第二篇是《邂逅集》里面选入的另外几篇,《老鲁》《落魄》《鸡鸭名家》。第三组是汪曾祺新写的这一批,《异秉》《受戒》《岁寒三友》《大淖记事》。第四组是其它,包括像《寂寞和温暖》《黄油烙饼》等描写共和国人事的小说。

这几组杨汝絅都有评价,他认为《复仇》很棒,像《老鲁》《落魄》这样的小说唤起了他当年大后方逃难记忆,而像《寂寞和温暖》,汪曾祺和杨汝絅两个人都有右派经历,这篇小说对于经历过反右运动、当过右派的人来说,可以说是感同身受。但是即使如此,杨汝絅还是坚持说:“不管是不是出于偏见,我觉得这些都不是你的本色当行的小说。”

所谓本色当行小说专指的是《异秉》《受戒》《大淖记事》和《岁寒三友》。杨汝絅说:“你是熟悉京剧的,我觉得正可以借用梨园行的习惯说法,这些小说才更是‘汪派’的,不可替代的。”

然后他提出关于乡土的问题。大家知道高邮出过文学家也不少,其中最有名的是北宋的词人秦少游,但是杨汝絅说:秦少游也没有怎么写过高邮,写高邮不仅仅在于写一个小小的苏北县城,而是在于我们国土上任何一个哪怕是名不见经传的小地方,也都有它发掘不尽的特有的魅力,越是写出它的个性,就越有普遍的意义。很难想象老舍最好的小说会不带北京味,李劼人最好的小说会不吹扬着成都平原的风,孙犁最好的小说会不弥散着白洋淀水乡的气息。

杨汝絅说:“我自己离开高邮四十多年,离开的时候还是一个小孩子,对家乡的记忆已经很模糊了,但你写我们家乡小说中那份浓郁的气氛仍然能够拨动我心上的乡情之弦,你笔下的余老五、陆鸭(《鸡鸭名家》)、陈相公、陶先生(《异秉》)、小明子、小英子(《受戒》),巧云、十一子(《大淖记事》),以及《岁寒三友》,都仿佛是我自小就亲爱过的乡亲,这种魅力只能来自你对家乡、对家乡人的挚爱和稔熟,正如你的老师沈从文先生小说中的魅力来自他对湘西和湘西人的挚爱和稔熟一样……《异秉》里面那个摆熏烧摊子的王二,这样的人和这样的行业,许多县城都有,但只有王二身上带有高邮熏烧摊的五香味和青蒜味,且因为生意兴旺,熏烧摊子从保全药店的廊檐下搬进隔壁源昌烟店的空店堂去了,他身上还奇妙的粘着高邮中药店的气味和刨旱烟的气味——我敢说不是随便哪一位作家都敢于轻易这么一担三挑,同时把一支笔伸到熏烧摊、中药铺和旱烟店里去的。”

最后杨汝絅说:写那些东西,写那些店面,其实都是为了写一种“味儿”,这种味儿就是“气氛即人物”——这是《汪曾祺短篇小说选》的《自序》里面提出的概念。写气氛就是写人物。杨汝絅说“你这个看法可以说是读你小说的一把钥匙”。他接着发挥了一下,他说:“写气氛并不是就是写人物,气氛可以是跟人物相游离的,乡风土俗写起来可以是孤立的,不受注意的,与人物命运无依无傍的。但你的小说里不是这样,在你那里乡风土俗就是人物活动,是借以展现人物灵魂的东西,它们不仅因人而活泛起来,也给小说人物悄悄的增添活力和血肉。”杨汝絅还举了《大淖记事》里面的一些段落等等,以这些举例说明写气氛不一定就是写人物,但是在汪曾祺笔下,写气氛就是在写人物。

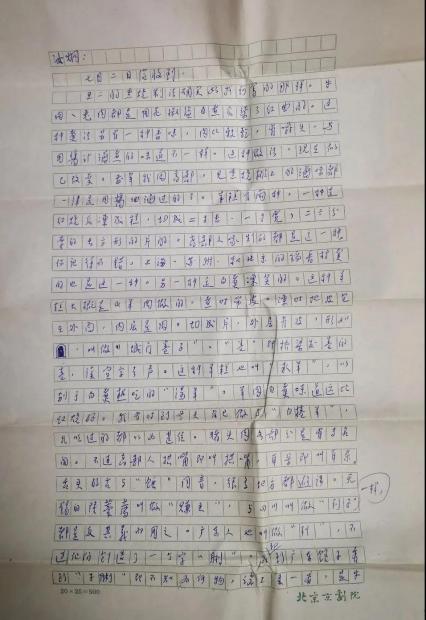

这封长信发给汪曾祺以后,汪曾祺在1983年9月份回了一封信。一开始他先赞扬了杨汝絅,他说:“这种EASSY式的文论现在很少有人写了,一般的评论硬得像一块陈面包,我的牙不好,实在咬不动(我们知道汪曾祺的牙疼跟了他一辈子),至少咬起来很累。文笔也很秀。现在评论文的文章多不好,缺少可读性,我建议你多写写这样的Essay。唐弢曾经在一篇文章中提到中国很缺随笔式谈论文艺和文化问题的小品,这种东西很不好写,一要学养,二要气质——一种不衫不履、不做作、不矜持的气质,你是具备这样条件的。”

我们看《汪曾祺全集》里面有《谈艺卷》两卷,这些文论,我经常分不开与他的散文的区别。我觉得汪曾祺写文论就是能达到这个程度:像Essay一样,学养、气质,不衫不履、不做作、不矜持。能够这么写文论的人确实很少,大概现代文学批评家里面李健吾先生算是一个,整个一百年以来,这种人并不多。

在这封信里面,汪曾祺还讲了一个很好玩的轶事,他说:“王蒙当了《人民文学》主编,新官上任别出心裁,要集中发一堆五千字以内的短小说,几次逼上门来,让我赶出一篇,我于酷暑之中给他赶了出来——不是一篇,是三篇。三篇还不到八千字,题目是《故里三陈》。王蒙这位老兄一冲动,竟想用其中一篇作为头题,他到我的住处来商量,时值我到密云开会未遇,他怕我不同意(因为用第一篇打头的话其他两篇不发),所以只好三篇一起发了,放在稍后。现在还在跟印刷厂商量能不能重调版面,仍然用那一篇做头题。如果办成,这是一个有点爆炸性的大胆做法,因为我那篇是写旧社会的,与四化无关。”

这很有意思,汪曾祺的小说出来以后,并不是那么招人待见,尤其像《异秉》(《受戒》可能好一点),《异秉》当时是林斤澜推荐给南京的《雨花》杂志,主编是叶至诚和高晓声。《异秉》拿过去以后,很长时间没有回音,后来林斤澜去问那个小说怎么样,回说编辑部有意见,有人说发这样的小说,好像我们没有小说可发似的——这简直是认为《异秉》不是小说。所以汪曾祺的写作方式,在八十年代初期是相当另类的,这也导致了一个结果:汪曾祺的小说至少在八十年代,几乎没有发过头条。大家知道中国的文艺期刊,一篇小说发头条、二条是很不一样的待遇。如果不是看这封信,我们还不知道,《陈小手》曾经有机会发在《人民文学》的头条,但是很可惜,因为王蒙上门的时候不对,也是因为当时没有手机的缘故,所以这篇也没有发成头条。汪曾祺一辈子很少发头条,全国短篇小说奖也只是《大淖记事》拿过一次,从这件事里也能看出汪曾祺小说的命运吧。

在这封信之后,汪曾祺与杨汝絅应该还有不止一次通信,我们能找到的还有一封,杨汝絅重读了小说《异秉》,给汪曾祺提出好多细节上的问题,全都是关于吃的,比如:牛肉、兔肉,你写的“五香加盐煮好,外面染了通红的红曲”是高邮做法吗?还有入冬以后卖一种美味的“羊糕”,这个有,杨汝絅说我早先在家乡吃过,记得是红汤,不是《异秉》里面说的白煮。然后谈到王二摊子上还卖猪头肉,里面有一句话说“拱嘴、耳朵、脸子——脸子有一个专门名词叫大肥”。杨汝絅说:“何止是脸子有专门名词,猪头上的各部分,我想汪曾祺大概不晓得,各部分如在四川都是各自有专门名词的。”杨汝絅说:“我兴之所至地写了以上三条,心想汪曾祺看了一笑置之可矣,但是不料很快来了回信,而且回信里面有半封信是回答我的质疑。”

汪曾祺的回信一开始就郑重声明:“王二的熏烧制法确实如我写的那样。”然后他谈到牛肉、兔肉加盐白煮、染红曲等问题,但他后来补充一句:“这种做法现在似已改变,前年我回高邮看到熏烧摊上的卤味,一律都是由酱油卤过的。”所以汪曾祺也不否认现在的肉不会再染红曲,但他坚持说我们小时候就是这样的。

关于羊糕,他说:一种确实是红烧以后冻成的羊羔,高邮人家制的就是这种,你记的不错,上海、苏州、北京的稻香村卖的也是这种。但是还有一种是白煮冻实的,这种羊羔也叫做“冰羊”,有别于白煮热吃的汤羊。这样一直写下来,简直可以叫一篇“羊糕小品”。

写到第三点更加放开了,说猪头肉各部分都是有专名的,不过高邮人拱嘴即叫拱嘴,耳朵就叫耳朵,舌头的“舌”跟腐蚀的“蚀”古音是同音的,很多地方都避讳,所以无锡的陆稿荐叫做“赚头”(音),跟四川把舌头叫“利子”是一样的,都是反其意而用之。广东人也叫做“利”,不过他们创造一个词叫做“脷”。汪曾祺说我初到广东馆子看到“牛脷”不知道为何物,端上来一看是牛舌头,而昆明的牛肉馆给牛舌起一个很费思索的名称叫做“撩青”,不过高邮人对动物的舌头没有这样一些曲里拐弯的说法,一概称之为“口条”。

杨汝絅在文章里说:“汪曾祺的这封回信给我的暗自得意浇了一点冷水,但是我很高兴于这场问难的失败,也高兴于自己的若有所悟——当然,汪曾祺的小说使许多读者感到风味别具的原因不只是这个。但是,这种杂学旁搜的广泛的生活兴趣和知识,不也是使汪曾祺小说“有味道”的一个重要原因吗?作家的这门学问,不是单靠读书就能得到,读书当然也可以补一点这些知识之不足。”“我看汪曾祺写县城小店,写寺庙生活,写夫妻放鸭、迎神赛会、民间绘画,写‘闲挑野菜和根煮’,写旧时南京城外赶驴子的光脚小姑娘‘戴得一头的花’,……写与此相关的下层社会的各色人等,他不仅是‘知之’,而且是‘好之’‘乐之’的,不然的话,怎么会写得那么情趣盎然?”

但是杨汝絅也说:寸有所长,尺有所短,任何一个作家都不可能天上的事情知一半,地下的事情全知,写什么都能写好的。杨汝絅举例说:“汪曾祺要是写引滦入津,他写不过李延国。要是写自卫反击战,他写不过李存葆(《高山下的花环》作者),就是旧社会的事,要是写苗民、写水手、写大兵,他恐怕也写不过他的老师沈从文……但是他有一个独特的库藏,有他自己的地盘,在他熟悉的那个天地里,他能做到“从心所欲不逾矩”,使我这个忝为同乡的读者存心挑漏眼也终于挑不出。在他那个反映生活的领域里,他是主人。”

这是我们目前看到的杨汝絅写的最后一篇对汪曾祺信的回复,杨汝絅因为长期患病,所以1985年在成都去世了,他跟汪曾祺的文字因缘也没能够再延续。

汪曾祺曾经写过好些篇谈沈从文的文字,汪曾祺写沈从文的很多话,都在说自己。他说鲁迅痛苦,因为他深刻。沈先生不痛苦,但是沈先生很寂寞。寂寞在于没有多少人能懂得他的内心真的在想什么、他要追求什么,包括后来沈从文夫人张兆和在他去世后,整理沈先生作品的时候,也曾经发出过这种感想,说一辈子都没有真正了解他。所以沈从文是寂寞的。

反过来说,汪曾祺先生是不是也是寂寞的呢?我觉得八十年代以后,就当时整个文坛氛围和文学潮流来说,他肯定是潮流之外独自探索的一个人。我们看八十年代以后,汪曾祺有很多文学活动,也参加过很多考察、讲座、研讨会等等,但是之前孙郁老师写过一段,说其实汪先生晚年的时候,跟他交流的人并不多,能够真正从精神层面上跟他达到契合的人并不是那么多,很多人是被他的某种名气或者是某种特质所吸引,但是他们完全没有办法在同等的层面上跟他交流。尤其汪曾祺当年接受采访的时候说我的创作上衔接四十年代,可是大家根本看不懂他四十年代的作品,除了他自己整理出来的那几篇以外。怎么去理解他是一个什么样的作家呢?在这个问题上,八十年代有大量的误读,尤其是我最讨厌的称呼“最后一个士大夫”,汪曾祺完全谈不上是士大夫,更不要说最后了。

他是一个现代派,龙冬老师最近也在强调这一点:“汪曾祺是一个现代派。”但是从当时到现在,有多少人会这么去看汪曾祺呢?谁会就这个问题跟他交流呢?所以我说汪曾祺自己也是非常寂寞的。有杨汝絅这样一个从《邂逅集》开始就一直看他作品的读者,跟他有这样的交流,也是汪曾祺晚年很难得的一个机遇吧。

杨汝絅就说到这里,下面来说说我父亲。我父亲跟汪老的交流主要有两个段落,第一个是1981年夏,我父亲杨鼎川那时候刚刚研究生三年级。他们那时候研究生毕业前有300块钱的学术经费,可以到处去找资料、探访、考察都可以,他就从绍兴、乌镇这些现代文学大家的故乡一路往北,最后到了北京,见了好几位学者和作家,其中包括汪曾祺。

具体谈什么,不是很清楚,只有两点细节留了下来,一是汪曾祺在谈话当中提到当时正时兴的“意识流”这个手法,王蒙的意识流小说当时是最有名的,但是汪曾祺说王蒙的意识流“流得还不够美”。现在我们看到好多汪曾祺四十年代发表的小说和散文,你可能可以理解为什么他觉得王蒙“流得还不够美”,这里不详说。

另外一点是1981年的时候汪曾祺刚刚重出文坛,还挺战战兢兢的,小心翼翼的,我父亲跟他聊好些事,他估计都是含含胡胡的,所以我父亲在日记里面后来记了一句说,“汪是一个老狐狸”。我想到贾平凹后来有一句评价说:汪是一文狐,修炼成老精。实际上你仔细观察汪先生的话,会发现他的表情非常生动,我以前有过一段记录说他长的有“猴相”,笑的时候让人想起孙悟空,但是说他是老狐狸也没错,就是特别特别聪明的一个人。

后来到了1994年,我父亲到北大做访问学者的时候,曾经几次访问汪曾祺,尤其是1994年12月13日下午4到8点,他对汪曾祺做了长达四个小时的访谈,主要谈的是四十年代的文学创作,但这里面也涉及到一些别的挺有意思的问题,比如说一直争议特别大的《复仇》,我父亲问汪先生到底《复仇》是受谁的影响?汪曾祺明确说他是受一个日本新感觉派作家谷崎润一郎的影响。他不说这话,之前好像没有一个人看出这篇小说是受谷崎润一郎的影响。

再往后聊到高邮家乡,杨家巷什么的。我父亲问他:“有人问你还写不写戏,你说不写了。戏不写了,小说还在写。慢慢地重心会不会移到散文那边去?”1990年代汪曾祺写散文比较多,小说相对少一些,所以问他重心会不会移到散文。汪曾祺明确说:“不会。我的看法是文学里面的主人还是小说,散文不能成为主要的什么东西。”他又说:“我写过一篇文章得罪过一些人,我说有新潮的诗,有新潮的小说,还没有见过有新潮的散文,但是我现在认为散文还是可以用现代派的方法来写的。”

《汪曾祺全集》插画

而在散文的内容方面,汪曾祺反对什么呢?他说:现在的女作家们(大家可以想想八十年代走红的是哪些女作家),她的散文就是写他们自己的事,这个东西我觉得不行。这个事情有两种,一种女作家,一种叫老头。我觉得对作家的散文这么做(写自己的事),可以原谅,但是对老头这样写,(读者)就不感兴趣。

最后他们聊到的一个话题是:能不能编一个汪曾祺研究专集?汪曾祺说了四个字:我不同意。我父亲说:“不同意啊?为什么?觉得没有必要编吗?”汪曾祺说:“我这个人没有什么研究头儿,不值得,我这是很真诚的,不希望有人去写研究我的书。”他说我已经写了,爱怎么说就怎么说。好好一个人,研究他干什么?

后来汪曾祺还有一个说法,说他是一条活鱼,不希望被人切成头中尾三段来看待。他对批评和研究是持一种拒斥的态度,而这种拒斥的理由在哪里?就像他说“氛围即人物”一样,他不认为这个东西可以拆开来讨论,比如你光讨论小说的语言艺术,光讨论里面的女性形象,光讨论里面的高邮特色等等。我觉得难就难在这里,汪曾祺是一个这样的作家:第一,他看上去很好模仿,他的调子看多了你都能哼两句,但是你会发现那么多人学汪曾祺写东西,真正能够学得像的,到现在我还没有看到特别好的,很难学。著名汪曾祺研究专家苏北兄,最近也经常说“这个人没法学的”。第二,他的作品非常难研究。我之前说为什么很长时间不去研究汪曾祺,除了避嫌以外,就是因为我没有找到一种超越性的研究方法去讨论汪曾祺,而当时已经出来的各种研究成果,有些话已经被前辈说尽了,再往下做你就会陷入一种无法说出新意的困境,与其如此,我们何必要去浪费纸张和笔墨呢?所以关于怎么研究汪曾祺,其实也是很困难的。

后来我父亲写了一篇论文,叫做《汪曾祺四十年代小说的两种调子》,这里我主要强调其中一点,就是汪曾祺对“京派”的继承。汪曾祺很反感好多流派标签,比如说他是乡土派、市井小说、文化小说,这些他都反对,他唯一认可的一个标签、一个派别就是“京派”,他的文学基本是在沈从文、林徽因、周作人这样一些京派作家的滋养之下成长起来的,所以他可以说的京派作家。

汪曾祺二十七岁的时候,1947年,他曾经写过一篇文论叫做《短篇小说的本质》,我推荐大家一定要看一下。在这篇文论里面,他把他自己的追求已经说得非常清楚,他说:“日光之下无新事,就看你如何以故为新,如何看,如何捞网捕捉,如何留住过眼烟云,如何有心中的佛,花上的天堂。”换句话说,可能有人觉得汪曾祺小说题材比较狭窄,但如果你获得这样一种艺术变形的能力,你不需要写特别宏大的题材,也不需要寻觅特别多样化的题材,你就写一个高邮,像邮票一样大小的地方,没关系,你可以把它写得:第一,为人所不及,第二,可以让它从个性里面又透出普遍性。

汪曾祺有一个说法,他说我特别关心小人物“吃什么”和“想什么”。我们不多说,就说汪曾祺的高邮系列,我经过那么多年思考,慢慢地找到一点想法。包括这些年我五次回高邮,不断地去探访他笔下的人和事,还有地点,我现在有一个思路,把汪曾祺当成高邮的“传记作家”。

我在汪曾祺去世二十周年的时候写过一篇文章,叫做《有一本书叫高邮传,作者是汪曾祺》。去年有两部《南京传》出版,一本是叶兆言的,一本是张新奇的。但是这两本书,都没有抓到给城市做传,尤其是文学家给城市做传的根本要点。如果你是一位史学家,或者是一个历史地理学家,你给城市做传,可以从历史源流,从地理位置等等这些方面探讨,但是作为文学家不能以之为主要出发点。文学的特性、长处,在于对人情、心态、世道的把握,所以文学家给城市做传,不管是鲁迅写绍兴,沈从文写凤凰,萧红写呼兰河,其实有两条线,一条线是汪曾祺说的,要关心那些小人物他们平时在吃什么和想什么,因为小人物才是组成这座城市主体的部分,而不是说这个城市出过哪些大家、哪些名人、哪些高官、哪些权贵。吃什么和想什么,前面是物质生活,后面是精神生活。这是一条线。把握一座城市的话,你去吃吃它最地道的小吃,了解一下面对生老病死喜怒哀乐不同的境况,每个地方的人想法有哪些不一样。包括杨汝絅信里面说高邮人叫舌头就叫“口条”,没有那么多别的名称,那为什么广东人那么叫,四川这么叫,云南人又怎么叫,等等,这其实是一个地方的常规思维模式体现在吃食的名称当中。小人物们吃什么、不吃什么、怎么去想这些事情,这是一个地方、一座城市最基本的文化表现。

我看好多地方的乡土教材,往往会罗列景观:我们有什么样的古迹风景,有什么样的名特产,这些可能对提高当地人的自尊心有好处,但是它真的不能反映出一个城市的基本性格。

吃什么和想什么,这是静态的。之外还要加一道线,就是一座城市在“常”和“变”两种状态下的反应。比如说“常”,王二摆熏烧摊子数年如一日,这是常。变呢?《岁寒三友》里面不管是做草绳、打草帽,还是做炮仗,这些匠人都要面对这些行业正在死去的危机,这时候这些人会做出什么样的反映?汪曾祺正是因为抓住了高邮这个小县城在近代的“常”和“变”之间的转换,他才能够写出这个地方特殊的世态和人情。

我昨天看收集起来的汪曾祺的视频“你好,汪曾祺先生!”,其中他也说到“我认为我创作的源泉还是在高邮”。汪曾祺不走出高邮不行,如果他留在高邮,就会变成他说的“吾乡固多才俊之士,而声名不出里巷”。而汪曾祺走出去以后,再回看高邮,他这种回看,跟对乡土的批判式书写、启蒙式书写、介入式书写都不一样,甚至跟沈从文那样把它变得更异域化一点,也不太一样。汪曾祺这种回望式的乡土写作,抱有对小人物的温爱,又能够看到他们面对时代大潮冲击的艰难和无奈,但在这些艰难无奈里,又能找到人性的光辉和可爱之处,这是汪曾祺独一份的本事,这是他的特点。

所以我为什么说今天是讲“读汪曾祺的高邮”,就像我叔祖父说的“忝为同乡”,虽然我也没有在高邮住过,但是我们尽量通过汪曾祺的成长、通过汪曾祺的写作,去理解他心目中的高邮——不是说现实中的高邮,很多人跑去高邮,觉得大淖怎么是那个样子,特别失望。重点不在于这里,而在于你怎么样把汪曾祺心目中的高邮,他笔下那个高邮的常和变、吃和想,两种不同的线索能够结合起来,再回头看他的作品。高邮只是汪曾祺最熟悉的地方,他对其他地方的书写,比如后期在北京写的一系列所谓的“京味小说”,还包括到各地采风等等,其实都是一以贯之的,他是同样的一种笔法,或者说一种关照,在写他认知的乡土、他认知的中国。正是因为这样,我觉得汪曾祺笔下的中国故事,跟别人笔下的,是完全不一样的中国故事。从这个角度去研究汪曾祺,才能从他那些看上去很窄小,就写了一个地方,看上去不那么深刻,显得很和谐,很容易被人摘引成鸡汤的作品当中,真正看到整个二十世纪中国社会(包括中国文学)的波澜起伏、潮起潮涌,这才是我们说的,为什么汪曾祺是一个“贯通性”的作家,从他那里,我们可以看见大半部二十世纪中国文学史的缘故。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号