博客

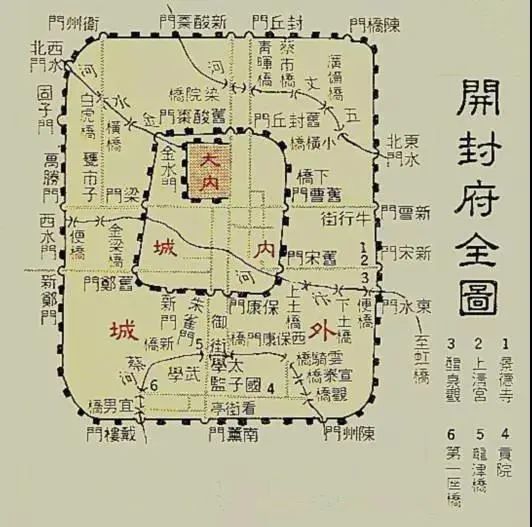

我从少不经事变得忧国忧民,有一个标志性的转捩点:我终于认知到,处理一座城市的垃圾与粪便,比为这座城市提供粮食,要困难得多。那天看腾讯一个记者的手记,提到她从长沙回京,却不能居家隔离,原因是她租的是平房,只有公厕。逼得她只好先跑到天津住了一夜,次日再回大兴做核酸检测,拿着检测结果才能住旅馆,隔离14天。后来她听说了另一女士同样情况,成功居家:她在屋里挖了个坑!没有下水呀……就拿土埋,跟猫一样。“14天,不是很长,忍忍就过去了。”不瞒你说,直到现在我脑海里都挥之不去一位白领女性自己挖坑自己填埋的黑色幽默场景。虽然跟凤梨说了:你这篇不值一评。但开玩笑的,一张厕纸,国家都有它的用处。何况一篇公号?1900年是北京人第一次经历殖民统治(如果不算之前的二百多年),写《老残游记》的刘鹗因为转卖联军粮食救济饥民,1908年获罪被充军新疆,死于乌鲁木齐。写《梅兰芳游美记》的齐如山仗着同文馆出身,替德国人买粮食物资,倒是没事,还发了笔小财。他在《齐如山回忆录》里有自我辩护,太长不录。至于赛金花赛二爷,当然也成了传奇。不过沦陷记录里,我印象最深的,是北京开设了很多外语速成班,八国嘛,教哪国话的都有,看你住东城还是西城,崇文还是宣武了。《京话日报》主笔彭翼仲倒卖瓷器,一位住在附近的王爷走过来,拿个碗看了看,没买。彭没给王爷请安,王爷也没摆满洲贵胄的威风。那一年多,北京人真正平等了,都是亡国奴。种种这些,老舍都不会写,从转述者胡挈青到记录者舒庆春,都有着太分明的爱憎。用于宣传,挺好,但不足以记录一座城市。江河不愧是河南姑娘,看着杭州,想着开封。同样的模式,应了最近首博那展览《从南京到北京》,明初一次,民初一次,国初又一次。如果是打游戏,就该弃了,这不鬼打墻嘛。这种感受在前几日听一位北京生长的朋友用轻蔑的口吻提到:“杭州嘛,小地方。”想起另一位说厦门是三线城市,变得格外分明。城市的歧视链,这是一个复杂而古老的话题。即使后浪了,又能理解各美其美,美美与共吗?豆腐脑甜咸都能打出狗脑子来。今晚网课,说到以前的城市,是以人为尺度丈量的,所以鲁迅上学,只要走270米,汪曾祺走来走去,只是一条大街,而凤凰县城从南门到北门,我一天走了四趟。城市比较的问题在于,每个人都是个体经验,都是以偏概全,其实李清照在开封是相府千金,在济南可以独占趵突,到了临安就穷家小户天天贼惦记了。从小对于开封、杭州的记忆,都来自宋元话本小说与明清拟话本。那就是两座想象中的城市。《闹樊楼多情周胜仙》《卖油郎独占花魁》《神偷寄兴一枝梅》最值得推荐。军汉们在花臂膊上刺字:“生不怕京兆尹,死不畏阎罗王。”谁来好好写写“鬼樊楼”呢?下水道里的独立王国,无数儿童与妇女的地狱。这样的地下社会,在杭州还有吗?我们的历史里,有着多少叙述的空间,却无人挖填。来自“李子恒歌集”。姜育恒这首歌大学时听得好熟,还跟好基友分享。没想到是李子恒的作品,《冬季到台北来看雨》也是。年轻时只关心谁唱,唱的啥。现在更关心来自谁,呈现了哪个时代。

话题:

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号