注:茨冈,俄罗斯人对吉普赛人的称呼(俄文为Цыган),这个族群很多以占卜为业,"Цыганка гадала, за ручку брала"。

杨早一写富顺就是个文学家,一离开富顺就只是个评论家。很奇怪。

——邱小石

I 评论家

读易洞主邱小石,对于下半身某些器官与排泄物有着深刻的认知与泛滥的隐喻。他推荐的《肉体与石头》,既涉肉体,如果没有屎尿屁,那可真是怪事。

事实上并没有那么多。我翻遍全书,只看到了一处:

乡下农夫的皮肤常有结成硬壳的尘土,看起来很自然,代表了健康。人类的尿与粪便可以滋养土地;如果是放在身体上也可以形成滋养的薄膜,特别是对婴儿。因此乡下人认为“人不可以经常洗澡……因为干粪和尿所形成的硬壳是身体的一部分,并且有保护的任用特别是襁褓中的婴儿……”

将身体的排泄物仔细清洗掉,成了城市居民以及与中产办好的习惯。18世纪50年代,中产阶级开始在排泄后使用可丢至的纸张来擦拭肛门,夜壶每天都会清理。害怕清理排泄物是一种城市性的恐惧,这是由于受到新医学知识中有关皮肤不洁的影响所致。除此之外,发展这种医学知识的人也住在城市。

想让呼吸与循环健康而良性地付诸实践的想法,不仅改变了身体行为,也改变了城市的外观。从18世纪40年代开始,欧洲城市开始从街上清除尘土,疏浚那些充满屎尿的沟渠,并将尘土扫入街道的下水道内。经过努力,街道的外观改变了。中古铺路是用圆形的鹅卵石,在石头缝中常粘着动物与人类的粪便。……在街道下面,城市“静脉”取代了浅陋的污水池,巴黎的下水道可以将脏水与排泄物运到新的下水道运河。……启蒙的计划者想将城市设计成一个健康身体的模式,能自由流动,又有干净的皮肤。(P289-290)

现代都市人对农村的恐怖记忆,主要都来自排泄。记得2001年我们到黔东南小黄侗寨,女生早上大号,发现围栏只能挡住胸以下,有男生晨起爬山归来,高高兴兴地路过say hi,吓得该女生魂飞魄散,逃回屋中。后来的四天都不敢多吃,硬是憋了四天没有排便,直至离开。

最近看学者金雁的回忆录《雁过留声》,也有这样的记载:

到了农村要过的第一关,是学会上厕所。猪圈和厕所是一体的,第一次上厕所的时候妈妈拿了一根棍子,让我觉得很好奇,进去以后才知道棍子是用来赶猪的,否则人一蹲下来,猪就来拱屁股,等着吃屎。最麻烦的是,猪嘴上糊满屎再来拱人,会把人弄得污浊不堪,而且可能因为冬天猪更愿意吃热的,所以格外急不可耐。每一次上厕所都是一次人猪大战,有时我被猪撵得提着裤子到处转,才体会到坐在抽水马桶上看着小人书是多么惬意。所以白天我就尽可能跑到野地里去解手,以避免那“欺生”的猪老来拱我。

如果打破城市养成的“不净观”,其实农村这种方式是最经济,也是最自然的,将污物垃圾的处理与回收简化到极致。侗寨的公厕是架在鱼塘之上,粪便落入鱼塘,自然就成为鱼食与肥料。这就好象西南地区,很多人家门前田地就是父祖坟墓,农人一边栽秧间苗,一边看着孩子们在父祖墓碑上爬来爬去。这有什么呢?好象一家人还是生活在一起。

所以,城市要求排泄物与人体、生活环境的隔绝,本身体现了城市的反自然性。

是的,城市是一种反自然的产物,几乎是人类自我构建的养鸡场。城市化的背后是现代文明的高歌猛进,承诺给居住者以“卫生”“方便”“隐秘”诸般好词,代价是让渡个人对排泄物的处理权与自由安排,养成对城市系统的无比依赖。肉体创造了石头,石头反过来规训肉体。

城市与乡村,在吃上面很容易达到共识与和解,但在排泄方面,几近势不两立。农家乐是一种城乡的妥协,旱厕现在真没几个城市居民走得进去。

我并不是说我就要回到农村去让猪拱屁股,而是想指出,这是两种话语体系与生存方式,并不是一条逻辑线上的高阶与低级。

II 文学家

富顺的厕所,邱小石念念不忘的是富二中那个奇大无比的百人坑。我也介绍过富顺县政府宿舍那奇葩的厕所长征。但我一生中见过最神奇的厕所,还是后街那个。

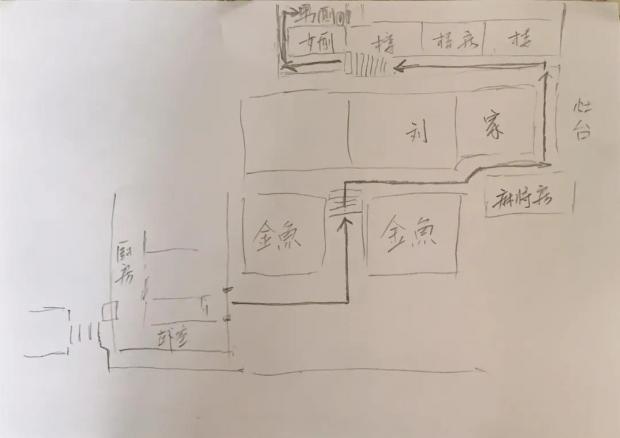

听说,搬到后街是因为我要上学了,祖母就跟别人换了房子。这里离我上学的团结路小学确实只隔着一条后街。住房准确的位置,是市中花园菜市场的西北角。

首先是一条往山上爬的长长宽宽的阶梯,我们这些小学生经常坐在台阶上唱“学习雷锋好榜样,艰苦朴素捡到二两粮”。不过我家只需要走七八级阶梯上一个平台,右边一扇小门,突然又是一道向下的阶梯,走到平地,左边上两级台阶的小门就是家里的厨房后门。小学一年级时,我曾经夹着满裤裆的屎沮丧地慢慢走进厨房。然后躺在床上,听祖母抱怨“不是我的孙儿,我才不得给他洗”。

从平台走下去,左边小门就是厨房

反过来看,从外面进来

如果不进我家厨房,从夹道进去,就是院坝

厨房出来下一级台阶是客厅,右边是大卧室。穿过客厅是院子。院子里有两个巨大的金鱼池,用石板砌成。跟应用题里不一样,金鱼池没有排水口出水口。要换水的时候,有位白发的伯伯扔一条长长的透明胶皮管进去,逮到池外的一头拼命地嘬,嘬出水就将水管丢在地上,利用虹吸原理让旧水流出,再将水管接到自家水龙头上放新水。

如果要上厕所,小便可以用家里的痰盂,积满了再去倒。大便就非得直接去便所不可。出发吧。

从家门直到到院子中心,左转,从两个金鱼池中间穿过去,上七级台阶,从北屋的门前向右走,到头便是刘家,左边是刘家的卧室,刘家爷爷是教历史的中学老师,喜欢出题考我,也经常被我考。右边是刘家专用的饭厅,也是麻将房。祖母每天都来摸几圈。如果看她脸上带笑,去要一毛钱的零用,不在话下。

穿过卧室与饭厅的过道到头,左拐就到了刘家的灶房,也是长长的过道,或者也不是刘家一家的,总之全是灶台,水缸。刘家有八个儿女,他们母亲范老太太有次做寿,热闹惨了,所有的房间,院坝,甚至灶台边,都是来的客。我混在里面东一嘴西一嘴,印象最深的是雪花鸡淖,用刀背将鸡胸肉砸至茸状,剔去白筋,蛋清淀粉冷鸡肉汤拌成稀糊,下六成熟油锅翻炒,至云朵状捞进装盘,撒火腿末。这道菜平日太费工夫,不容易吃到。

灶房走完,是一排二层的楼房,等于就建在刘家平房的后面。沿着楼房前晾晒的衣服和香肠腊肉向左走,到头,就是爬上二楼的楼梯,木头做的,走上去吱嘎吱嘎乱响。走到二楼,往里走,先经过女厕,没进去过,最里面才是男厕。

后街上厕所图

里面照例没有窗户,白天也是黑咕窿咚,有一盏瓦数最低的灯泡亮着。便坑也是木板做的,颤巍巍地总不那么让人放心。屎尿高高地跌入粪池,发出的声响更让人胆寒。这种心情下排便,用户体验真的谈不上愉快,我还不如在学校解决完再回家。

不过最靠里的那个坑位值得一说。坑位右前方,恰好与蹲下来膝盖平齐的地方,常年破着一个大洞,露着墙原来是两块竹笆夹着黄土。透过这个洞,才发现原来我们这个院坝后面,是一个废园。白天蹲在这里,可以看见绿的草,白的小花,暖的阳光。也可以借着光看两页书——只要有书看,危险也忘了,臭味也闻不到了,跋山涉水地来上个大号也就变得不那么令人厌烦。

我一直也没有想通,为什么这院子的公厕要建在西北角的二楼上。它平时怎么维护?是住户轮流还是请人?卫生费怎么收?爱国卫生运动检不检查这里?

小孩子就是这点好,世界对TA来说是设置完成的,可以做的只剩下忍受痛苦,寻找快乐。

长大了,也不怕,可以学文艺,用想象改造童年记忆。范本之一是谷崎润一郎的《阴翳礼赞》:

我在京都、奈良等地的寺院,看到那古式的微暗而打扫得异常清洁的厕所时,深感日本式建筑的优越可贵。

客厅固然美观,日本的厕所实在令人感到舒适。这种厕所与正房相脱离,建造在绿叶芬芳、青苦幽香的树荫里,通过回廊走过去,在薄暗中,一边欣赏那微微透明的纸窗的反射光线,一边耽于冥想,又可眺望窗外庭园景色,这种悠悠情趣,难于言喻。

漱石先生每日清晨视上厕所为一大乐事。这可能是生理的快感,而体味这种快感之余,还能欣赏四周洁净的墙壁、纹理清新的木板,可以举首望晴空绿树的美景;如此舒适的厕所,恐怕别无更好的了。我这样津津乐道,其实适宜的薄暗,彻底的清洁,连蚊虫飞鸣声也听得见的幽静,是其必须的条件。

我喜欢在这样的厕所里静听那淅淅沥沥的细雨声。尤其关东的厕所,地板边设有细长的垃圾窗口,轩端树丛落下来的水滴,洗刷着石灯笼的座底,滋润着踏脚石上的苔藓而沁入泥土,那幽闲的细声微音,宛如近在耳边。这种厕所,对品味鸟语虫鸣、月明之夜的神韵、四季的情趣,真是最适意的场所了。古来的诗人也大概在此获得了无数灵感与题材吧。因此可以说,在日本建筑物中最风雅的场所,恐怕要数厕所了。

将一切事物诗化了的我们的祖先,把住宅中最不洁净的厕所,建成了最雅致的场所,与风花雪月相联系,使人融化于依依恋幕的遐想之中。西方人视为最不洁净的厕所,在公众面前不欲提及;与之相比,我们日本人则极为贤明而深谙风雅之真谛。

III 屁股下的中国

显然,肉体与石头并列,人身的排泄物即等同城市的垃圾。只是,在关于城市的叙述中,垃圾占的成分很少,敢写身体排泄的作家也不会多。你能看到一百部《舌尖上的中国》,但永世大抵都不会有一部《屁股下的中国》。

1949年后去台湾的北平人,回忆故都的文字可以说数不胜数,知名者如齐如山、唐鲁孙、丁秉鐩、夏元瑜、苏同炳、郭立诚、包缉庭……但我视野所及,讲到老北京排粪清污的文字,实在欠奉,只在溥心畲弟子白铁铮笔下,见到过一次:

水阀固然霸道,粪阀尤其霸道。北平住户,虽大户人家,一直到民国卅年以后,有抽水马桶和化粪池的,可以说绝无仅有,有钱的人家有茅房(就是厕所),平常人家在后院挖三两个坑子,两边垫两块砖了事。讲究点的,茅房里堆些炉灰,大便完了,把炉灰用铲子铲两铲把大便盖上,一般人拉完了就不管他的了。所以淘茅房的应运而生。淘茅房的也都是山东哥们儿,您别看他们成天里在臭味当中活着,每三年二年回老家,真往家里挣现大洋,据说他们也有粪道,把北平城分成多少区道,也有所有权状,不知是什么人所发,是圣上旨意,是户部公文,还是大宛两县县太爷所断?有时候看见有粪夫侵入他人粪道偷粪,被原粪道所有人碰上,两个人打起架来,以粪勺当武器,横抡竖打,没有人敢劝架,怕弄一身粪,看起来也有个意思。

街上的公厕,粪坑窄长,一般粪勺下不去,这条粪道的拥有人,也有特制仄长勺子自己淘。

粪夫背着粪桶从每一家淘出,到城根儿一个聚处,装入粪车,结队地推出城外,到粪场加工,制成粪干,用新麻袋装了,用骆驼运往口外去卖,相当赚钱。

掏粪的不能得罪,逢年过节还得给他赏钱,假如您得罪了他,他每天过门不入,十天八天之后,您的厕所满坑满谷,您只得说好话,请他修个好,积点儿德给您淘。记得有那么一事,袁良当北平市长,注重清洁卫生,下令教粪夫在粪桶上装盖子,并规定粪车每天出城时间,需在早晨六点以前。这下子惹翻了臭大爷,宣布“罢淘”!一个星期之后,市民受不了啦,家家厕所金山耸起,臭气盈空,闹得官方下不来台,只好睁半个眼儿闭半个眼儿,不了了之。(《故都三阀》)

袁良,浙江杭县人,字文钦。早年留学日本。归国后曾任昌图警察总办兼交涉员。后为沈阳交涉署秘书长。1916年至1922年充北洋政府国务院参议。1924年被派为全国水利局总裁,并一度署理中央农业试验场场长。1929年为外交部第二司司长。1929年10月任上海市公安局局长。1933年6月,袁良出任北平市第四任市长。上任之初,正逢《塘沽协议》签字不久,华北局势危在旦夕。袁良考虑到北平作为元、明、清三朝古都,集中国宫阙、殿宇、苑囿、坛庙之大成;荟萃了中国古代建筑的艺术精华,集东方艺术之最;而此时日本对北平和华北已经垂涎欲滴。由此若将北平规划建设成为旅游胜地,使北平成为东方最大的文化都市,定能让国际社会所瞩目,藉此也可以遏止日本的“染指”图谋。(著名的《旧都文物略》即出版于此时。)

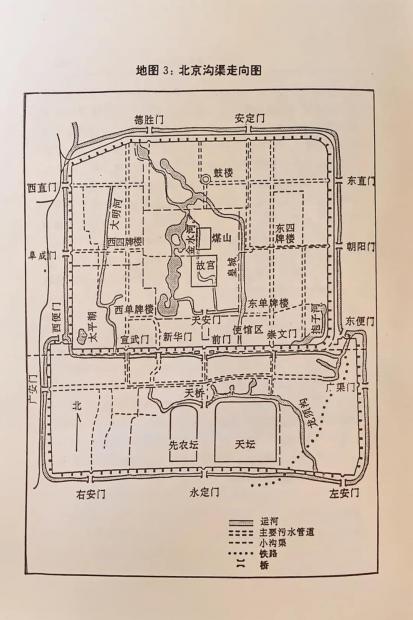

袁良力主借鉴欧美各国最先进的城市规划与市政建设经验,锐意革新,力图整顿,颁布了《北平市游览区建设计划》、《北平市沟渠建设计划》、《北平市河道整理计划》等城市建设计划。为保障上述规划实施,市府发行公债,改善财政税收状况,开北平大规模城市现代化建设之先河。袁良治下,北平的运粪汽车从9辆增加到了20辆。

北京沟渠走向图

然后,他就被“臭大爷”们打倒了。《北京市志稿·民政志》载:“二十三年,袁良适长本市,以收集粪使事务一日不能改革,即多增市日一日之痛苦,因断行改革,拟定《收归官办办法》……定于二十四年一月一日实行。既而袁氏去职,粪夫群起反对,聚诉执政之第,其势汹汹。所有改革办法,竟寝不行。”

那是,人家臭大爷在北京横了250年,哪能一朝取消?“康熙中,承平既久,户口浸滋,粪夫瞰利,始划疆过。粪道之名,由是而起。道咸字据上记‘某街某巷粪便归某人拾取,他人不得擅收’,至今多有存者,尤可案验。相沿既久,据为私产。私不举正,官不查究,把持要挟,市民疾首,盖非无因……粪夫从业既久,团结之力甚坚,对于住户动辄需索。每值年节或三伏雨水连绵之时,要挟尤甚。粪商贱役粪夫以自肥,粪夫又多索住户以自养,交相侵扰,莫可究诘。而粪具非为无盖之木桶,即为荆条之粪筐,淋漓满地,臭气四扬。”北京早在1918年就打算发给粪夫号衣,给粪车加盖,又或者以粪桶代替粪车,皆因“粪夫反对”而作罢。张恨水1928年7月19日发表《来打倒粪阀》,还捎带上了在中山公园对过“大方便而特方便”,把从天安门到中华门拉成“露天厕所”的小孩子们,说他们是“粪阀的走狗”,呼吁“青天白日下的市民,还受这种蹂躏吗?来!打倒他”。

在已经“文明”了一个世纪的西方游客(他们都来自城市)看来,北京没有居民商业的地方(宫殿、寺观、府邸)美丽得像一个东方古梦,来到“市”可就不一样了:

(前门外的)街道崎岖不平,难以行走。由于石板路年久失修,附近的鱼市每天都将脏水倾例到大街上,石缝里又脏又臭,盛夏酷署季节行人不得不擦上鼻子,快步行走。甚至前门大街都是这么一个样子,更不用说其它大街如崇文大街和宣武大街了。土路中间经常高出地面几尺,高得让人无法看到街对面的店铺。骡车也在土路上行驶。然而,每到下雨时,大街上便布满了一坑坑积水。车辆在布满污泥的街道上行驶之困难根本无法用言语来描述。而且,车辆行驶时所溅起的积水经常溅在走过的行人身上。有时骤马无法再拉载沉重的重担或是无法忍受残忍的赶车人的鞭打而倒毙在污泥中。每天都会发生的诸如此类的事情,对来往车辆和行人都造成严重的交通拥挤。那些负责维持秩序的人尤其是街道巡坊司极为腐败,假装根本没有看到所发生的一切。

前门外环境之脏难以用文字形容。主要大门平时是不开的,仅在盛大典礼时才打开城门,但是正因为城门长年紧锁,城门洞便成为乞丐和无家可归者的临时避难所。城门附近到处是粪便。乞丐们披着破棉絮,横七竖八地躺在护城河的桥上。从前门南望,大街东边是人声鼎沸和鱼市漫天臭气的临时店铺的海洋,西边是石灰盖顶的拥挤不堪的房屋。

——均转引自《走向近代化的北京城——城市建设与社会变革》

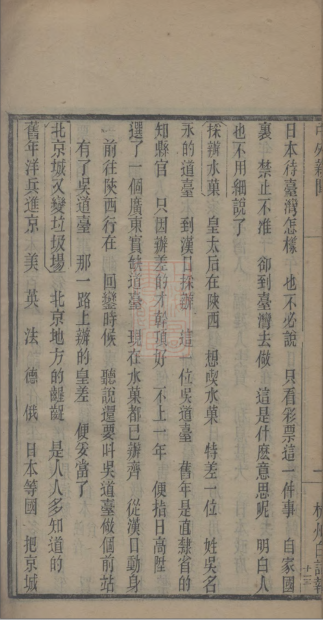

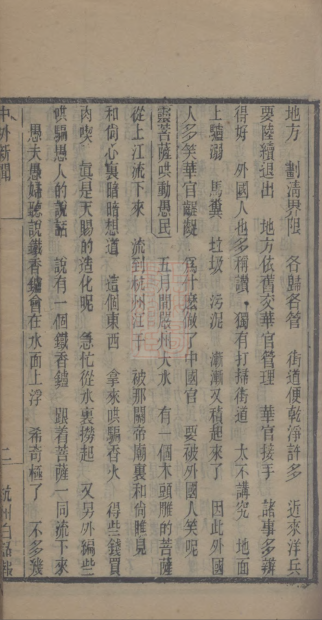

西方人的批评让有志于文明进步的启蒙知识分子脸上无光。1901年第11期《杭州白话报》有文题曰《北京又变垃圾场》:

北京地方的龌龊,是人人多知道的,旧年洋兵进京,美、英、法、德、俄、日本等国,把京城地方,划清界限,各归各管,街道变干净许多,近来洋兵要陆续退出,地方依旧交华官管理。华官接手,诸事多办得好,外人也多称赞,独有打扫街道,太不讲究,地面上驴溺、马粪、垃圾、污泥,渐渐又积起来了。因此外国人多笑华官龌龊。为什么做了中国官,要被外国人笑呢?

《北京又变垃圾场》

《北京又变垃圾场》

董玥《民国北京城》将民国后的北京称为“自有自治的城市”,我认为这种说法,未免以西度中。北京,即使是没了帝都光环的北平,也从来没有过“自有自治”的时候。史上称得上这四个字的中国城市,兴许只有上海、天津、汉口等地的租界。张恨水看得透:“我以为自治人员,纵然不能实行选举,也要找那能在街道上走路的朋友,才能够和市民接近。若是找几个阔人顶上办自治的名儿,实际上不过叫巡警挨家散几张传单,公安局大可代办,倒是多一事不如少一事了。”(《这就叫市自治吗》,1929.10.1)

尤其是北京的庚子经验,更让人相信,只有管治,才能让中国人学会“卫生”“文明”。北京改北平之际,著名报人张恨水就一直在大声疾呼:

北京人是依赖成性的,迁都一事,不客气地说,倒是鞭策你们奋斗的良药呢。(《何必怕迁都》,1928.7.12)

市政上最需要的条件,不是伟大,不是美丽,不是奇巧。实实在在的一句话,乃是清洁。因为人生的衣食住,无非是为着健康与舒服,只是清洁两个字,可以做这事的保证。清洁这两个字的功夫,并不耗资什么金钱,也不费什么工夫,只要主持市政的人,订一个极切实的办法,交给公安局各区段去办,那就行了……很希望市政的第一步,就从禁止随地便溺,这一点小事去着手起。(《市政第一步》,1928.9.6)

我愿公开地向市政当局上个条呈,最好将昆明湖的水闸开一回,放出一阵大水,把护城河冲刷一下,那么所谓灰色的北京城,或者可以减少一种劣迹了。这是惠而不费的事,市政先生,岂有意乎?(《护城河应该洗刷一下》,1928.9.29)

北平市民,当街便溺这件事,近年嗯以来我们以难记无数次向市政当局请愿注意。由军阀时代到革命时代,什么事都可以改良,唯有这当街便溺,是中国的国粹,总要保存。

我们早就说了,禁止当街便溺,并不费事。只要公安局下一道公事到各区署,饬各段巡警,切实取缔,市民犯禁的,老少无欺,一律照罚,不到两个月,自然会好。可是这种不卖力而可以讨好的事,始终没有人干。(《卫生局与当街便溺》)

这些观看的视野,都是一双双“城市的眼睛”,改良的呼吁,都是一句句“请愿的声音”。市政的方向、方式与方案,终究不是市民的公意。

如果反过来,将北京理解成一个“都市里的村庄”,那么这些景象就变成容易理解甚至理所当然了。就像疫情期间封闭的小区门内全部变成停车场,平时不提供给民众使用的城门,为什么不能变成避难所与垃圾场呢?

1930年代,卞之琳在诗中用“垃圾堆上放风筝”来形容北京,1948年3月9日,汪曾祺在天津给上海的黄裳写信,说“明儿到北京城的垃圾堆上看放风筝去”。垃圾是肉身自由释放的结果,风筝是精神自由飞翔的标志。这才是民国北京城。

无垃圾,不北京。想追寻老北京传统文化,先恢复垃圾堆儿再说。

1930年北京垃圾成分

2020年,北京正在猛推垃圾分类。《堕落天使》里李嘉欣有句台词:“看一个人留下的垃圾,很容易知道他最近做过些什么。”是的,台湾记者就是这么窥察张爱玲的。

对垃圾的分类、收集、处理,其实就是对一个个人生活痕迹的湮灭、找平与规整。我们打扫,我们丢弃,我们尽量迅速地割裂自己与昨日的联系,期待每一个人,每一寸地方都干净得如同今日刚刚降生。这就是我们说的现代文明。从这个意义上说,城市,只存在于当下。

肉体创造了石头,石头反过来规训肉体。城与人的关系,不外如是。

附 记

就像那篇 四川省富顺县城关镇正街有啥子逛头 一样,这篇也在家人群里引发了集体回忆,我也乘机弄明白了不少往事。

厕所就是鬼门关

叔:更原生态的后街厕所不分男女,因为只此一间。当用时,于石梯(不是木梯)下长声一喊:有人沒得?算是投石问路。只可怜那两段长长石梯,折煞了我晚年隔离的肺气肿老祖母。一双小脚,一瓦制溺缸提在手,如厕一次,如上鬼门关。

姑:分了男女厕,男厕在里。长长的陡且窄的石梯,两旁没有扶手,上坡累,下坡险,真是鬼门关。

叔:男厕好象是稍后才打穿墙划进来的?

姑:对头。

叔:我家厨房杨早说的那道门是后来开的。大门下那几级石梯,我曾一个跟头滚到底。

怎么住到后街去的?

早:到底后街那个房子是哪年住进去的?

叔:1961年吧,我上小学。之前在福源灏。

早:正街上的老房子没住过?

姑:正街上的老房子只是风闻,从来没想去看看。最近去富顺,那里己经过改造,留下事是而非的断壁残垣,只有哥哥可以指认了。(脑筋仿佛生了锈,从来就只知道福源灏。)

早:在后街一直就住的那套房吗?为什么后来我听说是换的?

姑:后街住的原来是中间那间大厅和后门蔡家旁的一间。后来去后面那间,增加你住的那一小套,再后把中间大厅放弃了。

早:哦,就是说始终在那个院子里。

姑:是的,前后陆陆续续住到八六、八七年。

早:那么,那个院子里的住户是原有的,还是从什么地方搬进来的?

姑:那是富顺师范的教工宿舍,其住户都先于我们住进去,爷爷是后来调去师范才住进去的。

厕所为啥如此奇葩

早:哦。解放前就是教工宿舍吗?

姑:原来是宋氏公馆,大门在街上,在我家成直角面向大街中间那间。

早:我就觉得格局位置,也不是一般住宅。那怎么会厕所如此奇葩?

姑:你进出的门是后来改造的。最后面那个两层楼,下面有夹壁,从夹璧上。我多次考察过。

早:这种二楼的厕所看来是因应山势吧。您看过这个厕所运屎尿出去吗?

姑:男厕后面地势与外面的建筑物几乎平了。也可能下面的茅坑与上面的建筑物有石梯相连。

早:真是太不容易了,又没路。

姑:某某某家原来就住过二楼。后来是师范与附小的教师食堂。

早:恩,那里爬上去就是师范。(我读的团结路小学,本来就是师范附小)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号