阅读:0

听报道

读 汪 会 · 第 四 期

(2020.10.11)

主题

幸存者的意义

——汪曾祺、五条人与疫情中的我们

主题书

时间

2020年10月11日(星期日)

14:30-17:30

地点

斯多格书乡

北京市海淀区

蔚秀园路北大畅春园1号(河边)

与谈人

杨早

&

阅读邻居

主持人

魔菇

(敬请期待记录分享)

汪曾祺是骨子里现代的作家 而非 “最后的士大夫”

杨早&北京晚报·书乡

今年是汪曾祺诞辰100周年,与同岁的张爱玲一样,他的作品至今依然在聚光灯下,被读者自发地反复阅读。提起汪曾祺,人们也许会想到美食、美文,想到他身上的标签“最后的士大夫”,想到他的创作理念“人间送小温”。惯常浮现在读者心中的汪曾祺,是一个随和的、热爱生活的作家。是什么样的经历塑造了汪曾祺?他性格中更深的部分又是什么?想要进一步了解这些问题,阅读个人传记往往是一种途径。

遗憾的是,汪曾祺并没有写过严格意义上的自传,只在1991年应长春《作家》杂志之约,写了八篇“带自传、回忆性质的系列散文”,总称为“逝水”。他似乎也不大情愿这么开宗明义地去写自己,“逝水”只写到初中生活就打住了,又说自己的生活历程“很平淡,没有什么值得回忆的往事”。汪曾祺不愿写这类“自报家门”的文章,但在他谈论其他对象的散文随笔中,我们却又能经常“撞”见从他笔端不经意流出的人生轨迹、所见所闻。

这些有如一颗颗露水般散落在记事、抒情、论文、写食等各类文字中的生活片段,以时间为线索连缀起来,汇聚成了《宁作我:汪曾祺文学自传》。“按说,一个人的自传,没有别人替他完成的道理。不过,具体到汪曾祺,情形又不同。”编者杨早解释说,“其实老头儿不认真谈往忆旧的时候,反而会冒出很多有趣的历史细节。”

从这个意义上说,《宁作我:汪曾祺文学自传》是一幅以“采撷”和“拼贴”方式得到的汪曾祺的“自画像”,读者能够看到汪曾祺本人怎样讲述自己的一生,“何者详,何者略,何者重,何者轻。”其中,编者的态度也足够鲜明,有意突出了汪曾祺性格中“执”的色彩:封面上,汪曾祺画的一只鸟儿梗着脖子,面带嘲弄地傲视天空;书名则来自《世说新语》,汪曾祺很喜欢这句话——“我与我周旋久,宁作我。”

“汪曾祺晚年改写的《聊斋新义》和《夜雨秋灯录》,都是用现代观念在改写古代故事,他貌似传统风雅的外表之下,实际上藏着的是一个非常现代的作家灵魂。”杨早坦言,这次编选《宁作我:汪曾祺文学自传》,最大的目的就是希望汪曾祺能变得更加立体,以这样一幅剪裁形成的“自画像”,呈现出汪曾祺的多面性。

五四的儿子

书乡:听说您刚刚从高邮回来。您在2007年已经编过一本《汪曾祺集》,这次又编了一本有关他的文学自传,今年还有一本《拾读汪曾祺》要出版。您是否一直把汪曾祺当成是研究的对象?

杨早:我的祖籍也是高邮,汪曾祺的母亲是我祖父的堂姑——他的母亲姓“杨”,我们算是远亲。其实在十年前,我一直比较排斥自己去研究汪曾祺。一个原因是我确实喜欢他的作品,另外一个原因就是有这层关系在,我很担心自己只会看到他好的部分,看不到弱点,这样就不是一个合格的研究者。除此之外,我也没有找到很好的方法。汪曾祺并不是一个容易研究的作家,他的重头在语言和气质,但语言和气质又是很难说清楚的。

书乡:您最早接触到汪曾祺的作品是在什么时候?

杨早:我最早读汪曾祺应该是1981年,读小学五年级的时候。当时家里面订了《小说选刊》《小说月报》等期刊,我很爱看当代文学,阅读了不少新时期的小说。读到《人民教育》里选的《受戒》之后,当时就觉得这篇小说很不一样。它没有任何的主题意义,但是很美,让人心中久久不能忘记,但又说不出来它讲了什么,就像做了一个遥远的梦。那个时候让我感觉到“不一样”的小说一个是汪曾祺的《受戒》,另一个是阿城的《孩子王》。《受戒》不是那种会让人愤怒的小说,而同时期有的作品都会让人产生愤怒的共情。

书乡:这本文学自传的书名是《宁作我:汪曾祺文学自传》,同时封面上还有一只桀骜不驯的鸟,这是不是都在有意避开汪曾祺身上最醒目的一些标签,而去突出他性格中可能不太被留意的那一面?

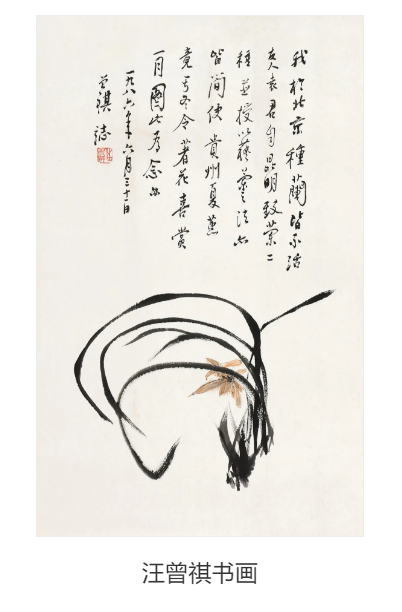

杨早:设计封面的时候,我们原本也找了一只汪曾祺画的鸟,去找汪曾祺的女儿汪朝授权时,她说:“可以倒是可以,但是为什么要用这只鸟啊?看着老老实实的。”我说:“老老实实吗?那您给我一只看起来叛逆的鸟吧。”于是她就给了我一幅,就是现在的封面。我一直反对把汪曾祺叫做“最后的士大夫”,在我看来这是一个错位的标签。另一本《拾读汪曾祺》的封面,我们也比较排斥书画或是雅致的风格,因为我们今年想讲的主题就是“不一样的汪曾祺”。汪曾祺身上有非常强烈的现代的一面,这一面是不太被重视、注意的。他身上的确有很强烈的传统文人气质,喜欢的东西大多也很传统,但是他骨子里是一个非常现代的作家——他是“五四的儿子”,而不是“旧中国的儿子”。大家容易看到汪曾祺文字表面的特点,他写美食、写玩儿,但是背后的联系是什么?他写食物、旅游后面实际上是有深意的。他关注小人物的生活,特别关注他们吃什么和想什么,也就是一个人的物质生活和精神生活。他也不光只写了美食,郜元宝写过一篇文章叫做《与“恶食者”游——汪曾祺小说怎样写“吃”》,汪曾祺的小说里面经常写到一些“恶食”,实际上已经超越了对美食的追求,他更关注吃和文化之间的关系。有时候,读者会觉得汪曾祺写得很轻松,写得很美,但其实他早就这么说过《受戒》:“一个人对一个地方、一个时期生活的观察,是不能用一篇东西来评量的。单看《受戒》,容易误会我把旧社会写得太美,参看其他篇,便知我也有很沉痛的感情。”

诗意·有趣·诚实

书乡:汪曾祺和今年同样迎来百年诞辰的张爱玲一样,他们的作品依然在被许多读者反复阅读,并没有仅成为文学史中的一个名词,被束之高阁。您觉得这么多读者喜爱汪曾祺的主要原因是什么?

杨早:最近我看了一本书,是叶三写的“音乐故事集”《我们唱》,郭玉洁为她作了序,里面有一句评语很有意思,说叶三的文章是“一个冷冷的张爱玲,杂着一个热热闹闹的汪曾祺”。我们会看到,他们二人身上都有着很多标签,或者说刻板印象,比方说用“冷”或“热”来形容张爱玲和汪曾祺。读者喜欢汪曾祺,我认为主要有三个原因。首先最容易感受到的就是他的作品中的“诗意”。“诗意”这个词现在也比较符号化了,人们常常说“诗和远方”——诗其实并不一定要在远方,汪曾祺特别好的一点就是能让读者发现生活里就有诗。第二个原因是“有趣”,用汪朗的话来说就是“蔫儿坏”,汪曾祺的文章写着写着就要加括号。有个网友评价得特别准确:“这个作家自带弹幕。”这是他有趣的一点。这两点都是容易被感知的,但最深的一点还是“诚实”。汪曾祺到了晚年的时候,反复强调“小说要老实一点”,其实这就是京派作家的一个重要特点:诚实。诚实本身也是对作者的尊重,是与作者沟通的最好的方式。

书乡:汪曾祺在写作中对美好的事物保留、放大,您也提到过他是一个“过滤”式的作家,这与“诚实”的内核是否会产生一些冲突?

杨早:有些批评他的声音我听过,说他不崇高、不深刻、不伟大,会逃避很多东西。但是,我觉得怎么去书写世界,是作家自己的选择,我不认为其中有特别强烈的高下之分。在伤痕文学、反思文学盛行的80年代,文学负载了很多它不应负载的功能。小说是不是在诚实地表达自己的想法?作家所表达的是不是和他的世界观自洽?我觉得这个才是更重要的。“诚实”是“我怎么想我就怎么写”,“过滤”则涉及本身价值的设定,关乎有些事物能否进入到作家的文学世界里来。包括沈从文也是这样,沈从文是要建立一个“人性小庙”,坚持创作不能让读者绝望。

书乡:汪曾祺的文学生涯里,有“接续”和“变化”两个部分。我们会看到,从上世纪40年代到80年代,他的创作风格是在变化的,并不是一开始就是80年代的作品呈现出来的样子,他反复地重写作品,其中《异秉》就重写了三遍。我们应该怎么看他的“接”和“变”?

杨早:关于上世纪40年代的汪曾祺和80年代的汪曾祺对接的问题,这在学界是一个热门话题。我最近在写一篇论文,谈论汪曾祺1946年在上海的文学创作爆发期。这一时期,他基本上把他在80年代初期写的题材全都过了一遍。实际上这时汪曾祺已经发生了一些转变,京派作家很容易发生这种转变,他们在学校的时候喜欢艺术探索,会追求艺术、语言的先锋形式。进入社会接触现实之后,风格突然就变了。从《老鲁》开始,汪曾祺已开始用写实的笔调写社会中的小人物了。他进入文学写作的时候选择的美学风格,完全走的是现代派意识流,所以80年代意识流风行的时候,那已经是他几十年前玩过的。他的老朋友林斤澜说过一句评价,我觉得比较准确。他说,汪曾祺并不是放弃了意识流,只是他不太愿意直接去借用意识流。汪曾祺说过,现代主义不能不加改变地直接移植到中国来,那样和读者、土壤都会产生巨大的错位。

打捞散去的回忆

书乡:通过剪裁的方式,为作家编写一本“文学自传”,在形式上感觉很新颖。在“采撷、收集”的工作中,有没有什么特别的发现?

杨早:前两天去上海书展的时候,我们约见了一位汪曾祺的学生。从云南离开后,汪曾祺曾经在上海的致远中学教书,这位学生如今也已经90岁了。汪曾祺当时教的还不是国文,教的是外国历史,一听我们都笑了,因为他在联大的时候历史都是勉强及格的。他的学生说,突然想到了一个问题,就是汪曾祺在致远中学教书的时候,该去哪儿吃饭呢?学校周边并没有什么饭馆儿。我那个时候一下子也没想起来。分别的时候,我把这本书送给了他,后来他说在这本书里找到了答案。这个细节不是出自任何自述性的文章,而是在一篇散文《买廉价书》的片段里:当时一个负责扫地、打开水的工友包了几个单身教员的伙食。如果不做这种钩沉的话,这些有趣的小细节可能就散掉了,这其实对我们认识当时上海滩的独身中学教师的生活,也挺有帮助的。所以只要是可考的、能对应到时间的细节,我都会收集进来。

书乡:您即将出版的另一本新书《拾读汪曾祺》在编辑思路上有何特点?

杨早:《拾读汪曾祺》选了十篇汪曾祺和高邮相关的小说进行研究,有些我以前也写过,现在又进行了一些扩展。我第一次回祖籍高邮是在2001年,到今年这次应该是第6次了,每次去其实都有新的想法。我一直建议说,要了解一个作家,得去看他的故乡,看他走过的地方,哪怕那里已经什么都没有了。汪曾祺在晚年不断地回顾他的故乡,已经把他的故乡写成了一个世界。用我的说法就是:他已经成为了一个城市的传记作者。这种作者并不太多,比如鲁迅之于绍兴,沈从文之于凤凰,萧红之于呼兰河,也许张爱玲和上海的关系也算一个。他们在作品里建构了一个世界,这个世界和真实的世界完全同步,又带有作者的想象和主观色彩。我想,既然高邮这么重要,那么是不是可以在这方面做一些挖掘?高邮的这个点,算是我抓住的研究汪曾祺的一个点吧。很多人说,汪曾祺的名气比高邮大多了,但是如果没有高邮,也产生不了汪曾祺这样一个人。

(文章转自《北京晚报》,原标题:汪曾祺是骨子里现代的作家)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号