阅读:0

听报道

我这一生,光上学就花费了23年,如果说读书,大概还要加上20年。

如果你问我,43年来,我最大的收获是什么?

当然是批判性思维呀。

别看这个词高大上,其实说穿了就一句话:

对于任何获得的知识,都要追问它的来源是什么。

比如说,朋友圈或群里看到的消息,再燃再爽,公号结尾用再大的字体写“请转发给你的亲人或朋友”

第一时间也不是顺手转发,而是去查证它的出处是什么,有什么依据。

再比如说,对于自己当下的情绪,不仅仅沉溺其中,而是尝试追问一下:

它是怎么来的?

被谁影响的?

它真实吗?

如果引发这种情绪的信息被改变/消失了,情绪会平复吗?

这种情绪对我的生活有何影响?

如果需要,我可以摆脱这种情绪吗?

……

年末,大家都在说:2020,是异常黑暗的一年。

如果我在这里说“不黑暗”,是不是不用别人动手,自己就会把自己喷死?

“2020给了你多少钱,你要帮它洗?”

那可能我就沉默了。何必呢,大过节的,你们说黑暗就黑暗吧。

这就是典型的2020,不是吗?每当你要说点儿什么跟别人不一样的话。

你脑海里就会浮现出刚刚目睹的撕咬,站队,分裂,消失。

2020,任何讨论似乎都是“内卷”,没有意义,没有推进,没有启悟,只有猜疑链,气氛组,饭圈。

于我而言,这是2020最黑暗的一面。

最后一天,我还要想说两句。

对于那些被时代的尘埃砸中的人来说,这当然是异常黑暗的一年。

我不想再罗列他们的苦难,只能希望他们尽快能度过这一劫,依靠时间来平仓悲伤。

至于我自己,

2020年,我出(含编)了5本书,去过13个城市,上了N次网课,;

我还没有感染新冠,也没有被集中隔离过;

我没有租蛋壳公寓,不急着在年底换车,大概率不会在2021体验离婚冷静期;

我想说我自己是一个幸存者,“幸存者偏差”是一定存在的。

如果没有网络,没有信息,是不是我就不会感受到那么多的苦难与暗黑?

还有那无边的戾气……

以及连《乐队的夏天》和《脱口秀大会》都拯救不了的难过,连它们自己都自身难保,会被举报。

我真的不敢说别人是怎么样的,我只是清理了我自己的情绪。

或许我不会用“黑暗”来描述我感受到的2020。

我的年份关键词,是“真实”。

我对生活、社会和人群的误解,都被2020打碎了。

同时,我对自己的无能为力,又有了全新的体会。

更有意思的是,我又陷入了新的误解。

我以为经历过李医生,封闭期,还有那些没完没了的“惘惘的威胁”,

大家会形成一些新的动态共识,会将生活变得简单一点,

毕竟,疫情还看不到终点,威胁常在,共存,是不是应该“睇化小小”?(不懂的同学自行搜索,找不到更合适的词)

但好象并不是这样……

所以,人最怕就是以己度人。随时要调整自己,面对真实。

这,也是一种批判性思维。

“调整自己,面对真实”,这是我送给自己和你的话。

在2020年最后一天。

我还翻出了2003年的一篇文章。

朋友们,一定要记录下你的所思所想哪,

不过十多年之后,你都不会记得你当时看到了什么,又在想些什么。

放最后两段吧,感觉还不过时。(该哭吗?)

我并不反对全民动员,防治非典。不过就我所闻所见,防非典多少有些过敏了。机场车站进出不测体温是不对的,但对一个疫区来客一天内测八次体温就没有必要(有一个例子,是湖南卫视的王牌主持人何炅)。有一个人公开说中国对待非典反应过敏,他是诺贝尔医学奖获得者何大一。但是马上有人发表评论,说他是在为他的爱滋病研究争地位。亚足联秘书长维拉潘也说了句,毕竟染病的只有6000人,而中国有13亿人。可是横滨市长马上就宣布抵制东亚四强赛,只允许举办日韩友谊赛,他们拒绝中国及中国香港的球员。

也怪不得日本人。报上说,在香河基地封训的中国足球队邀请天津泰达队来踢一场热身赛。天津队提出上午来,吃一顿午饭再比赛。香河基地拒绝了这一要求,宁可让中国队去天津比赛。是从疫区来一队人马危险大,还是拉一队人马出去危险大?这不是问题,关键是香河基地可以不为此举承担任何责任。就像我们从大连飞武汉,经停天津。天津机场把我们拉到机场去测了一遍体温,再运回机上。在大连机场已经测过体温的旅客,是留在机上不动危险大,还是到机场溜达一圈危险大?这也不是问题,关键是天津机场要证明这批旅客在俺们这儿是没问题的。

如今非典疫情省份只有三个了,可这样的笑话还在制造。听说清华有位教授被上海邀请去开会,告诉他不用隔离,测一下体温就行了。但是他不敢去,因为回来后要隔离十天。为什么从疫区到非疫区不用隔离,从非疫区到疫区反而要隔离?也许这就是中国的国情。

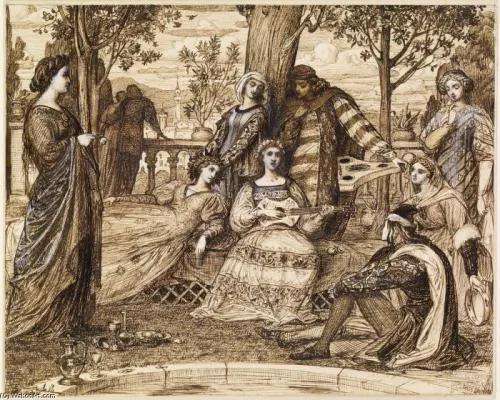

有一阵子网上讨论非典时期读什么书。聪明人都能想到这两本:加缪的《鼠疫》和孔飞力的《叫魂》。前者记载了瘟疫蔓延的城市中苦苦挣扎的心灵史,后者则剖析谣言和传闻对一个社群或地区的影响流程。还有人想到了马尔克斯的《霍乱时期的爱情》。

我自己在流亡的日子里,每每想起的是一本更古旧的书:《十日谈》。在我早前的阅读中,佛罗伦萨的大瘟疫只是一个引子,一个让十位青年男女聚在一起无所事事大讲故事的绝妙借口。而今想起来,这些灾难的幸存者们,借着讲故事消遣的机会,拼命回忆着城市的繁华,市井的笑话,往日的荣光,藉以保持对生活的热情和对未来的希望。这些故事,放在这场瘟疫的大背景下,是多么令人黯然。

我又翻开了这本书,看见人们面对大瘟疫的不同态度。有人纵欲狂欢,有人清心寡欲,有人一天到晚拿着花朵或香料,好让自己闻不见尸体的气味,有人逃离城市,认为这样才能躲过末日的惩罚。到后来,“真的,到后来大家你回避我,我回避你;街坊邻居,谁都不管谁的事;亲戚朋友几乎断绝了往来,即使难得说句话,也离得远远的。”太阳底下仍然是没有新鲜事,历史只是一次一次的重演。这许多的灾难啊,其结果真的就像卜伽丘说的:

“这些人的见解各有不同,却并没个个都死,也并没全都逃出了这场浩劫。”

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号