阅读:0

听报道

1

前两天,在《元周记》的阅读邻居读书会上,土城提到了民国元年的剪辫法令:

明眼人都知道这个法是不可能完全执行的。如果明知道法律制定出来肯定要打折扣,执行不了,为什么要立法呢?这对于民国政府的威严是一种损伤啊。可是,为什么立这个法?可能跟我们制度思想中的习惯有关,我们喜欢把意识形态的东西塞进法律,让法律去执行意识形态。剪辫子是一种意识形态,是一种立场,是新与旧的界线,那么你必须在短时间内决定选择站边,而不是等待自然转化。但这容易造成一个错乱,因为各地必定在变通民国法律,在执行的过程中打折扣,不会一律执行,像大家都知道的王国维、辜鸿铭,他们就一直留着辫子。所以到了1928年,民国又重新下令,这等于是之前的立法失败了嘛。把意识形态上要求站队的东西放到法律里执行,多半要造成执行不利、错乱的情况。

⚪剪辫子

因为法令无法执行,许多城市里面出现了帮人剪辫子的热心群众。大家看过鲁迅的《风波》,农民七斤就是在上城去的时候,被人把辫子剪掉了。这样的故事在北京、上海、苏州、杭州,各个城市都在发生,甚至造成了人员死伤,被剪辫的,剪人辫的,都有死伤,变成了刑事案件。

在审理这些案件时,法官就很为难,他不能宣布硬剪别人的辫子是合法的,死伤勿论;但也不能说它不合法,因为有政府法令,规定国民限期剪辫。这里就有了法律的内在冲突,法律与舆论一道,鼓励了一种积极的自由,就是剪别人辫子的自由,同时极大地压抑了不剪辫的自由。

⚪电视剧《大宅门》剧照

2

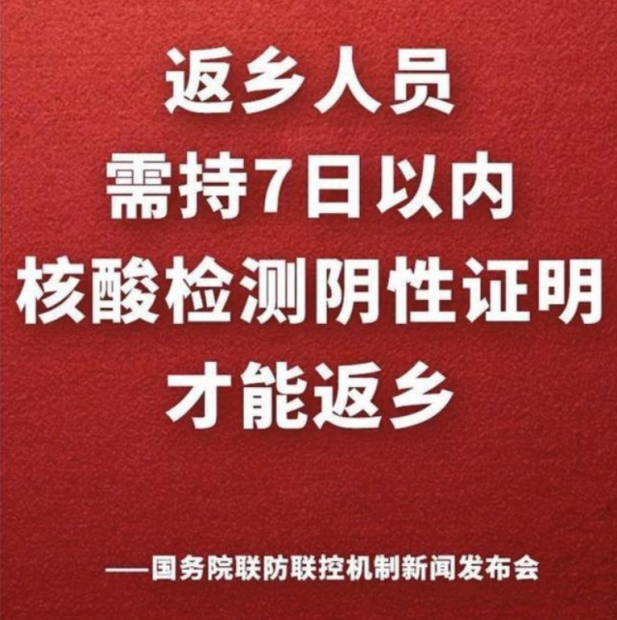

今年是阅读邻居“读法年”。在阅读的过程中,我们可以配合历史与时事,来思考下“立法者思维”的问题,像最近上面规定,返乡必须有7天的核酸检测,后来这个“乡”又被定义为“农村”。那么这条法令就内在包括着很多的问题。

在农村能否做到严格执行?

需要耗费多少的行政力量去监督执行?

各级政府会不会层层加码或一刀切?

如果严格执行,广大农村需要耗费多少成本?

过程中会不会出现各种各样的漏检、错检,误报,甚至有意的谎报?

面对这些问题,返乡核测的规定,就跟剪辫法令一样,是没有操作说明与成本核算的。正如土城所说,它更像一种意识形态,是一种立场的表达。

⚪消息

所以最后它会变成什么样子,实在不好说,会不会重现去年春节的“硬核抗疫”,破门,绑人,封村,堵路……大家拭目以待。

中国幅员太大,层次太多,以致立法的时候,不可能是照顾所有的特殊性,只能按照普遍性状况来思考。而“普遍”就很容易变成一种抽象的意识形态,想当然耳。

从立法的初衷,到执法的效果,再到法令对社会的影响,几步之间,会有很大的裂隙。时间会展示它们。

3

关于“代孕”的争议,其实也是如此。

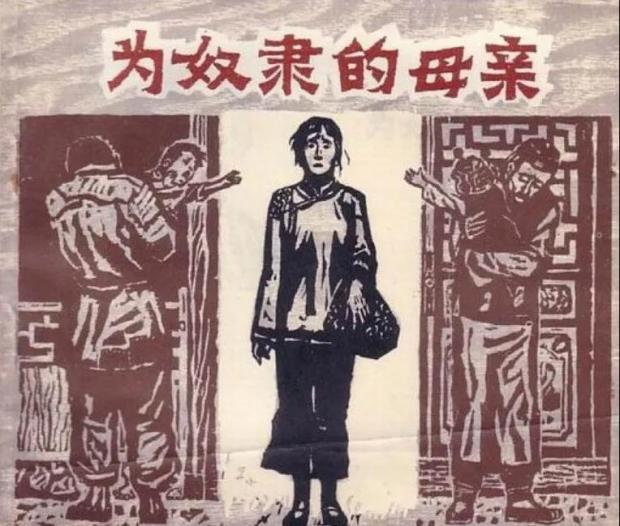

十年前我就呼吁过上现代文学课的学生,不要光看柔石的《为奴隶的母亲》,更要去自己了解一下“典妻”(也就是古代的代孕)这种现象在历史上的实情。

《为奴隶的母亲》实际上是一个极端案例——不是说一定不真实,但它是个极端案例。一个农民他把自己的妻子“典”(就是租)给了当地地主。妻子只好舍下了家里还在吃奶的小孩,去了地主家。她为地主家生下了一个小孩,小名都跟她上一个小孩相似,她甚至慢慢习惯了地主家的生活。但是,过了哺乳期以后,农妇就被太太赶出了家门,又回到了自己依旧贫穷的家。

⚪连环画《为奴隶的母亲》

在这个故事里,所有的因素都是齐全的,阶级差距,剥削阶级的恶,男权家庭,贫穷带来的无奈,幼儿的可怜,等等,应有尽有。看了以后,很容易激起道德的义愤。

就像郑爽代孕、弃养(这个词用得不当,姑从之)的大瓜爆出来后,很多人说:为什么不赶快建立《反代孕法》?因为现在代孕在中国是不合法的,但是怎么处理参与代孕的相关人员,其实没有一个明确的规定,前几天还有一个“代孕退货”的案例,当事人也还没有受到任何实质性处罚。

那是不是我们制定一个《反代孕法》,不管是雇主、代孕者、中介,全都判刑,就能控制住代孕这种现象?当然不可能这么简单。那不是立法者思维。

代孕会变成一个有规模的产业链,是因为它有着非常明晰的需求,处以重罚,只会让它的成本升高,绝不可能禁绝代孕。

而且代孕这件事,在伦理上的争议也还存在:到底人有没有权利处置自己的身体?能不能出租自己的子宫?如果说不能处置,那穿耳洞呢?整容呢?如果说有的能,有的不能,那判定能或不能,分界点又在哪里?

⚪BBC纪录片《代孕者》(House of Surrogates)

事实上我们看史料,元明两代都曾经禁止过典妻,但都办不到。其中政府的执法力度根本达不到是一个原因,另一个原因,典妻从经济学意义上说,又有它的合理性。

我们看鲁迅的《祝福》就会知道,一个寡妇,如果丈夫早死,她又不愿意改嫁,或者有孩子需要抚养,一般就必须依靠家族的支持。如果没有家族助力,寡妇很难取得必需的生活资料。但她又不能自卖自身,因为家里还有人需要照顾,这个时候“典”自己,就变成一种相对可行的选择。这种寡妇自典的例子,史料里可以找到不少。

在《为奴隶的母亲》的故事里,如果我们先不考虑道德因素,从出典方来说,丈夫典了妻子,但是又没有把她卖掉,几年之后,妻子仍然会回到家庭,继续保持家庭的某种完整性。而在买方的立场,大妇无子,想求子嗣,纳妾的成本与不确定性都太高,再说大妇也不会高兴,使用“典妻”的方式,得到了子嗣,又不必长期负担作为工具人的母亲的费用与外部性,当然也是划算的。

大家想一想,为什么明清的典妻主要发生在相对经济发达的江南地区,而并非贫穷的西北,就在于它体现了一种经济学思维,为各方面的需求寻找到了一个结合点。

⚪民国典妻契

对于这样被现代文明认为是“丑恶”的社会现象,要批判它是很容易的,但是想要改变它,首先要理解它背后的运行逻辑,再去思考,用什么样的手段,可以消除或抵制它的动因与吸引,这都是立法者需要考量的。如果立了法,又不能执行,那法律权威丧失带来的影响,比不立法还糟糕。

包括《民法典》规定的“离婚冷静期”,还有最近上海规定离婚三年内购房按离异前购房套数算,等等,这都是属于头疼医头脚疼医脚的“直给”。立法者应该好好想一想,为什么只有在中国,婚姻与房屋买卖会变成一种捆绑性的关系?为什么又只有中国人,不惮于用解除婚姻的狠招,来谋得一种购房的资格?

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号