阅读:0

听报道

01

伊是广东高要人。高要古称端州,曾是宋徽宗赵佶的封地。此地是肇庆府治所,毗邻佛山所辖三水县,离省城广州一百八十余里,算得冲要之地。

伊家自然并不豪富,就是城里街上的普通人家。有个哥哥赵老二,自小送到米店去学生意。伊离家的时候,最小的侄子也大了,打算送到西街的银匠店里去当个小厮。

伊是卖给人作妾的,东门里的严家二老爷,十多年没有子嗣,思谋买一房小妾来传香火。为此事,严家夫妇打了多少饥荒,到底三十五两银子买了城外赵家的女儿。

(明清律例:其民年四十以上,无子者,方听娶妾。)

赵氏进了严家的门,做小伏低自不必说,太太眼里没有伊,又阻不得老爷传子嗣,只日逐将日用扣得密紧。严家本是勤俭的家风,不到年节动不得荤腥,太太又是个有嫁妆的,故此老爷也做不得声,只肯背人处对赵氏说些闲话。

幸得天从人愿,不上二年,赵氏竟生下一个麟儿。太太亦难再随意使唤伊,反要拨两个丫鬟服侍。太太待己亦是一样刻薄,又不肯歇息,凡百事端,都要亲为亲睹,加上心中忧愤,渐渐面黄肌瘦,有了下世的光景。

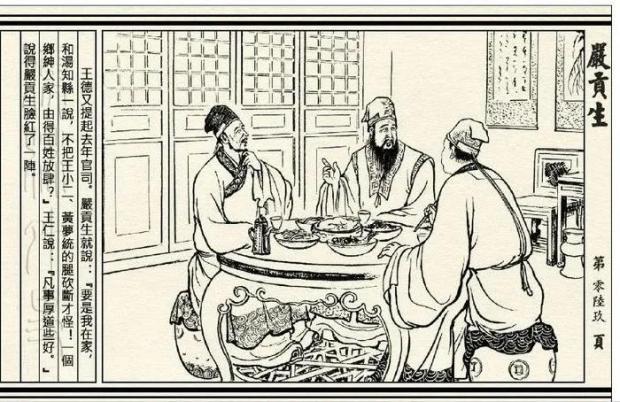

⚪《儒林外史》

严老爷是个胆小有钱的人,每与赵氏私下说,太太王氏家里放着两个做廪生的哥哥,铮铮有名,若恶了他们,便太太没了,也扶你不得。赵氏记在心里,有事无事撺掇老爷,相与两个舅爷,又明里暗里劝老爷,太太王氏身虚要用补药,人参附子只管去买。太太病渐渐重起来,每日四五个医生穿梭家中,赵氏在傍侍奉汤药,极其殷勤,夜晚时抱了孩子在床脚头坐着哭泣,哭了几回。

那一夜道:“我而今只求菩萨把我带了去,保佑大娘好了罢!”王氏道:“你又痴了!各人的寿数,那个是替得的?”赵氏道:“不是这样说!我死了,值得甚么?大娘若有些长短,他爷少不得又娶个大娘。他爷四十多岁,只得这点骨血,再娶个大娘来,各养的各疼。自古说:‘晚娘的拳头,云里的日头。’这孩子料想不能长大,我也是个死数。不如早些替了大娘去,还保得这孩子一命。”王氏听了,也不答应。赵氏含着眼泪,日逐煨药、煨粥,寸步不离。一晚,赵氏出去了一会,不见进来。王氏问丫鬟道:“赵家的那去了?”丫鬟道:“新娘每夜摆个香桌在天井里,哭求天地,他仍要替奶奶,保佑奶奶就好。今夜看见奶奶病重,所以早些出去拜求。”王氏听了,似信不信。

王氏太太须不是那心宽能容的人物,但宗嗣到底是自家的,赵氏既如此说,拗伊不过,再听赵氏哭诉,不觉松了口道:“何不向你爷说,‘明日我若死了,就把你扶正,做个填房’。”赵氏飞请老爷进来,当面将这话说了,严老爷一迭声道:“既然如此,明日清早就要请二位舅爷说定此事,才有凭据。”王氏心知此是夫妾合伙的算计,欲待争辩,却越不过仪礼,又自思是将死的人,只索罢了,摇手道:“这个也随你们怎样做去。”

严老爷与赵氏晓得此时不是省钱的当口,舍了两封银子,每封一百两。果然二位舅爷没口子应承,他们又是读书人,说道此事,不特严老爷父母、自家妹子父母极力主张,连孔子亦是赞成的。严老爷大喜,只心忧自家大哥,是县里有名的恶人,又是前任学台明取的贡生,欺负了自家这个钱捐的监生几十年,眼下虽去了省城,回来难免多话。两位舅爷道“不妨”,“有我两人做主。但这事须要大做。妹丈!你再出几两银子,明日只做我两人出的,备十几席,将三党亲都请到了,趁舍妹眼见,你两口子同拜天地、祖宗,立为正室。谁人再敢放屁?”

02

赵氏当年进严家,不过一乘小轿,一件货物似的抬进门来。如今严老爷要抬举小妾,请舅爷们写了几十幅帖子,遍请诸亲六眷,先到王氏床前,写立王氏遗嘱,又请两位舅爷王于据、王于依都画了字,再到外面,严老爷与赵氏全照夫妇嫁娶礼仪:

两人双拜了天地,又拜了祖宗。王于依广有才学,又替他做了一篇告祖先的文,甚是恳切。告过祖宗,转了下来,两位舅爷叫丫鬟在房里请出两位舅奶奶来,夫妻四个,齐铺铺请妹夫、妹妹转在大边,磕下头去,以叙姊妹之礼。众亲眷都分了大小。便是管事的管家、家人、媳妇、丫鬟、使女,黑压压的几十个人,都来磕了主人、主母的头。赵氏又独自走进房内,拜王氏做姐姐。

行礼已毕,大厅、二厅、书房、内堂屋,官客并堂客共摆了二十多桌酒席,宾主尽欢。只是王氏在家人拜见新主母时,已气得昏死过去。吃到三更,奶妈来报“奶奶断了气了!”严老爷放声大哭,赵氏冲入房内,一头撞在床沿上,哭死了过去。府里众人忙着施救不提,却有嘴利的丫鬟醒过神来,喝骂奶妈:“偏只说奶奶断气,利市不好,过了今日,仔细你的皮!”

这边赵氏虽然昏迷,亦不妨事,衣衾、棺椁都是现成的。三更没了太太,五更未到,人已入殓。贺喜的宾客多不肯走,此时立地变了吊客,参了灵,才回家去吃早饭。

严二爷家红白事连着,隔壁大老官家,五个儿子,一个也不曾到。夫妇二人心中不安,报丧,开丧,出殡,足足闹了半年,泼撒了四五千两银子。赵氏欲待披麻戴孝,又是两位舅爷抢下来,只肯按姊妹论,带一年孝,穿细布孝衫,用白布孝箍──这又是给赵氏吃一颗定心丸。

故此,赵氏感激两位舅爷入于骨髓,田上收了新米,每家两石;腌冬菜,每家也是两石;火腿,每家四只;鸡、鸭、小菜不算。严老爷是怕老婆成了习惯的人,看着心疼,也不敢说句二话。

当年除夕,严老爷收到王氏放在当铺里生利的私房钱二百两,想起亡妻的好处,忍不住掉下泪来。赵氏乘机劝说,要将这些银子再替王氏做好事,又要送些给两位舅爷做科举盘川。严老爷见伊只顾耗财邀名,甚是不快,一脚将伏在腿上的猫儿踢走,谁那知瘟猫将床板跳塌了一块,掉出王氏生前藏着的五百两银子,严老爷此时想念亡人,也不管王氏藏金的用途,只认做“恐怕我有急事,好拿出来用的”,想起来哭一场,一直哭到元宵节,兀自郁郁不乐,得了心口疼痛的病。撑了一年,不支去了。

⚪严监生伸出中国文学史上最著名的两根指头

临终时,严监生伸出中国文学史上最著名的两根指头,总不肯断气,无人晓得何意。闻讯赶将来的隔壁大侄子二侄子,纷纷猜“两个亲人不见”(意指自己父亲未返)“两笔银子不曾吩咐”,只有赵氏明白,是看那灯盏里点着两茎灯草,恐费了油,说着话,忙走去挑掉一茎。严监生点一点头,把手垂下,登时就没了气。

03

严监生既死,赵氏心头只剩一块大石头,便是省里科举未归的大伯子。待得大老爹严贡生科举归来,赵氏立时三刻派奶妈、小厮去请。伊手中此时,有三张牌:

(1) 自己生的儿子,无可争议的继承人,又让他给严贡生磕头,“全靠大爷替我们做主”;

(2) 两位廪生舅爷的支持;

(3) 送给大伯“簇新的两套缎子衣服,齐臻臻的二百两银子”。

果然,严贡生此时并不曾为难伊,还说了几句宽慰的话:“二奶奶!人生各禀的寿数,我老二已是归天去了,你现今有恁个好儿子,慢慢的带着他过活,焦怎的!”这声“二奶奶”叫得赵氏心内快活极了,一块石头也落了地。

然而,严贡生不同意严监生葬入祖茔,一面说“你爷的事,托在二位舅爷就是”,又道“等我回来斟酌”,紧跟着带二儿子上省结亲去了───此举亦是蓄势,将来发难时更有依仗。

去了大老爹这块心病,被卖的小户人家女儿赵氏,生了儿子的妾,终于走上自己的人生巅峰:“赵氏在家掌管家务,真个是钱过北斗,米烂成仓,僮仆成群,牛马成行,享福度日。”

然而终究好景不长,小孩子出了七日天花,竟是没了。“赵氏此番的哭泣,不但比不得哭大娘,并且比不得哭二爷,直哭得眼泪都哭不出来,整整的哭了三日三夜。”

伊毕竟是个有主见的,立时便打发人请了两位舅爷来,商量要立大房里第五个侄子承嗣。赵氏的想法是:“这立嗣的事是缓不得的……间壁第五个侄子才十一二岁,立过来,还怕我不会疼热他、教导他?……就是他伯伯回来,也没得说。”赵氏虽然不大识字,但无子立嗣的常识还是晓得,律令所谓“无子者,许令同宗昭穆相当之侄承继。先尽同父周亲,次及大功、小功、缌麻,如俱无,方许择立远房及同姓为嗣”。大老官家现放着“生狼一般”的五个儿子,哪可能有别的选项?赵氏唯愿能立个最幼的,方便控制,而且抢先造成既成事实,便不怕大老爹回来有甚多余言语。

大舅爷看到银子米肉份上,还待答应,小舅爷是个精的,抢先道:“宗嗣大事,我们外姓如何做得主?”只肯写一封信,让人去省里请严贡生回来主事。

这小舅爷王仁,虽然只是县学里的廪生,不比他大哥是府学里的,但对于律例上事,委实比大哥清白。律例规定:“妇人夫亡无子守志者,合承夫分,须凭族长择昭穆相当之人继嗣。”而严家族长严振先,本人虽是乡约,“平日最怕的是严大老官”,他怎敢撇下严贡生自作主张?

⚪连环画《严贡生》

于是,主动权又回到严大老官手中。

04

果然,严贡生从从容容,办完二儿子的亲事,做足架势,“借了一副‘巢县正堂’的金字牌,一副‘肃静’‘回避’的白粉牌,四根门枪插在船上;又叫了一班吹手,开锣掌伞,吹打上船”。

大老官回到家后,首先便制止了浑家给新媳妇腾房的举动,说儿子媳妇要去住二房的高房大厦。浑家说赵氏只要过继自家五儿子。严贡生把眼一瞪:“这都由他么?他算是个甚么东西!我替二房立嗣,与他甚么相干?”流氓会武术,谁也挡不住。

严贡生再去二弟家,嘴脸便大不同,“二奶奶”也不叫了,两位舅爷也不大理会,只叫管事人等打扫正宅,“明日二相公同二娘来住”。赵氏还抱有一丝希望,想着退一步也罢,就过继老大家二儿子,自己也该是母亲的名分,怎么要搬出正房让儿子媳妇?

未料严大老官是心极黑手极辣的读书人,他先是吓得二位舅位仓皇托辞溜掉,再是当赵氏透明,直接吩咐府里众人:

“我家二相公明日过来承继了,是你们的新主人,须要小心伺候。赵新娘是没有儿女的,二相公只认得他是父妾,他也没有还占着正屋的。吩咐你们媳妇子把群屋打扫两间,替他搬过东西去,腾出正屋来,好让二相公歇宿,彼此也要避个嫌疑。二相公称呼他‘新娘’,他叫二相公、二娘是‘二爷’‘二奶奶’。再过几日二娘来了,是赵新娘先过来拜见,然后二相公过去作揖。我们乡绅人家,这些大礼都是差错不得的。你们各人管的田房、利息、账目,都连夜攒造清完,先送与我逐细看过,好交与二相公查点,比不得二老爹在日,小老婆当家,凭着你们这些奴才朦胧作弊。”

一口一个“妾”“小老婆”,倒像是鲁迅去世后,周作人说许广平的口吻。

偏生这些下人,都听严贡生的,顶着赵氏的臭骂,仍是道:“大老爹吩咐的话,我们怎敢违拗!他到底是个正经主子。他若认真动了气,我们怎样了得。”下人的反叛,固然有赵氏平日里“装尊,作威作福”的缘由,亦足见世俗民情中,赵氏仍然算不得“正经主子”。

若是赵氏待人体贴,下人宾服,一起帮着赵氏与严大官人争执,甚至跟严家五个儿子斗殴起来───严家五子曾有将找猪的王大“拿拴门的闩、赶面的杖,打了一个臭死”的战绩────那又当如何呢?

依律例,赵氏还是占不了便宜,假设赵氏率下人将严贡生家人打伤打死,“凡妻妾殴夫之期亲以下,缌麻以上尊长,与夫殴同罪。至死者,各斩(清律改为斩监候)”,严老大夫妇随便躺下碰个瓷,就够赵氏吃不尽的苦头。若是反过来,严老大家人打伤打死了赵氏,“若兄姊殴弟之妻,及妻殴夫之弟妹,及弟之妻,各减凡人一等。若殴妾者,各又减一等”。若是官府认定赵氏为妾,四舍五入,犯罪成本甚微。

故此赵氏只是“号天大哭,哭了又骂,骂了又哭,足足闹了一夜”,次日一乘小轿抬到衙前,喊了冤,托人写了状词。高要县正堂汤依规矩,次日批复:“仰族亲处覆。”

那就让族长来断。前面说了,族长严振先顶怕严大老官,他的说辞是“我虽是族长,但这事以亲房为主。老爷批处,我也只好拿这话回老爷”。其余亲族,更是白瞎:

那两位舅爷王德、王仁,坐着就像泥塑木雕的一般,总不置一个可否。那开米店的赵老二、扯银炉的赵老汉,本来上不得台盘,才要开口说话,被严贡生睁开眼睛喝了一声,又不敢言语了。两个人自心里也裁划道:“姑奶奶平日只敬重的王家哥儿两个,把我们不偢不睬,我们没来由今日为他得罪严老大。‘老虎头上扑苍蝇’怎的?落得做好好先生。”

那么,赵氏到底是妻还是妾呢?伊儿子不死,这一点关系没那么大(因无别的嫡母在,这也是赵氏当初拼命要扶正的最大动因),但儿子没子,妻妾之分便是霄壤之别。

细论起来,当时严监生与赵氏成婚,做得太急,二位舅爷拿了银子物事,只求巴结金主,万事不顾,留下了偌大的漏洞:王氏还在,严赵就已拜堂成亲。

依律:“妻在,以妾为妻者,杖九十,并改正。”严贡生又是亲长,家里人又未参与婚礼,他拿住此条,告到衙门,严究起来,赵氏少不得要改妻为妾。难怪族长回禀县衙,只能“混账”:“赵氏本是妾,扶正也是有的。据严贡生说与律例不合,不肯叫儿子认做母亲,也是有的。总候太老爷天断。”而严贡生,就敢迳以赵氏为妾,说出“像这泼妇,真是小家子出身。我们乡绅人家,那有这样规矩!不要恼犯了我的性子,揪着头发,臭打一顿,登时叫媒人来,领出发嫁”这般狠话。他要发卖已故兄弟的妾,又没个正牌弟媳主持,也未必做不到。

赵氏终于忍受不了严老大的恶心恶言,也顾不得殴伤夫兄须加罪一等,要从屏风后奔出来揪他、撕他,被家人、媳妇劝住了。

至此,赵氏的主母梦走到了绝路。汤知县若断一个“准夫家族亲依礼处分,严赵氏不合以妾为妻,着改正”,万般要强如曹七巧的赵氏,就是一个祥林嫂的下场:

现在她只剩了一个光身了。大伯来收屋,又赶她。她真是走投无路了。──鲁迅《祝福》

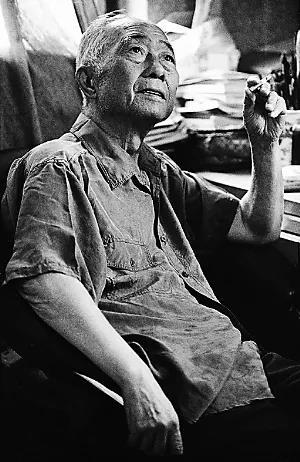

⚪鲁迅小说《祝福》插图

05

好在,汤知县也是妾生的儿子,能与赵氏共情。这个寻常贪官,见了复呈道:“‘律设大法,理顺人情。’这贡生也忒多事了!”写了极长的批语说:“赵氏既扶过正,不应只管说是妾。如严贡生不愿将儿子承继,听赵氏自行拣择,立贤立爱可也。”

严贡生正在兴头上,哪里肯依,告到肇庆府,“府尊也是有妾的,看着觉得多事”,将此案发回高要县,汤知县当然维持原判。严贡生又告到省里,按察司如何肯理这等细故,仍然批回府县。严大老官是狠人,直接打算“京控”,“赶到京里求了周学道,在部里告下状来,务必要正名分”,可想而知,不会有什么下文。

高要县、肇庆府、广东省的一系列的判决,也并非无法可依,按律:“无子立嗣,除依律外,若继子不得于所后之亲,听其告官别立其或择立贤能及所亲爱者,若于昭穆伦序不失,不许宗族指以次序告争并官司受理。”这其实还是给了立嗣者选择腾挪的空间,所以严大老官的诉求点,应该还是“妾”根本连立嗣资格也是没有的。

严贡生要将二儿子过继给二房,也是有道理的,过继立嗣,没有要人家长房长子的。像作家汪曾祺,是个例外。他的二伯父汪长生早死无后,按说应该由长房次子汪曾炜过继,但二伯母不同意,她和汪曾祺的生母杨氏感情很好,所以要次房长子汪曾祺当儿子。汪长生念中学时就死了,汪家多少对二奶奶有内疚与亏欠之感,最后讨论出一个折衷方案,将汪曾炜和汪曾祺都过继给二伯母,一个是“派继”,一个是“爱继”。

虽然有了两个名义上的儿子,最喜欢的汪曾祺也常上她屋去,听她教他《长恨歌》、《西厢记·长亭》,喂他吃饭,吃点心。但最后,还是郁郁而终。她去世前,汪曾祺奉祖父命,去城隍庙为二伯母“借寿”,就像赵氏在后园祷祝,将自己的十年阳寿转借给重病者。赵氏是假意,汪曾祺是真心。但一样没用。

⚪汪曾祺

后来,汪曾祺把二伯母的故事写到了《珠子灯》里:

她变得有点古怪了,她屋里的东西都不许人动。王常生活着的时候是什么样子,永远是什么样子,不许挪动一点。王常生用过的手表、座钟、文具,还有他养的一盆雨花石,都放在原来的位置。孙小姐原是个爱洁成癖的人,屋里的桌子、椅子、茶壶茶杯,每天都要用清水洗三遍。自从王常生死后,除了过年之前,她亲自监督着一个从娘家陪嫁过来的女佣人大洗一天之外,平常不许擦拭。里屋炕几上有一套茶具:一个白瓷的茶盘,一把茶壶,四个茶杯。茶杯倒扣着,上面落了细细的尘土。茶壶是荸荠形的扁圆的,茶壶的鼓肚子下面落不着尘土,茶盘里就清清楚楚留下一个干净的圆印子。

她病了,说不清是什么病。除了逢年过节起来几天,其余的时间都在床上躺着,整天地躺着,除了那个女佣人,没有人上她屋里去。

其实就是得了抑郁症。汪曾祺后来说“对传统礼教下的妇女来说,丈夫去世,她也就死了,双重悲剧”,汪家没有人薄待二伯母,尚且如此,赵氏就算过继了大房的老五,几口子在隔壁虎视狼顾,伊能享福到老吗?算来,伊不过只有二十来岁,日子正长。

严贡生京城告状不成,返乡之后,以其毒辣心性,最大的可能,是想方设法逼赵氏改嫁,按律:“其改嫁者,夫家财产及原有妆奁,并听前夫之家为主。”不单如此,改嫁的寡妇,若受对方财礼,这财礼也归前夫家所有(“孀妇自愿改嫁,翁姑人等主婚受财,而母家统众抢夺,杖八十”),这又是祥林嫂被婆家卖到山里的故事了。

二伯母去世那年,汪曾祺九岁,作为孝子为二伯母服丧,汪家还答应了二伯母娘家的要求,用老太爷的寿材发送了二儿媳,棺材还设灵在堂屋里──这都是“逾制”,然而汤知县说得好:“律设大法,理顺人情。”这句话出自《后汉书·卓茂传》。汤知县连刘伯温是元朝进士都不知道,偏能引《后汉书》?只能说,这句话,虽出自汤知县之口,却是作者的心声。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号