惊悉史景迁先生仙逝

读过很多的前辈学人

启我良多。感念。

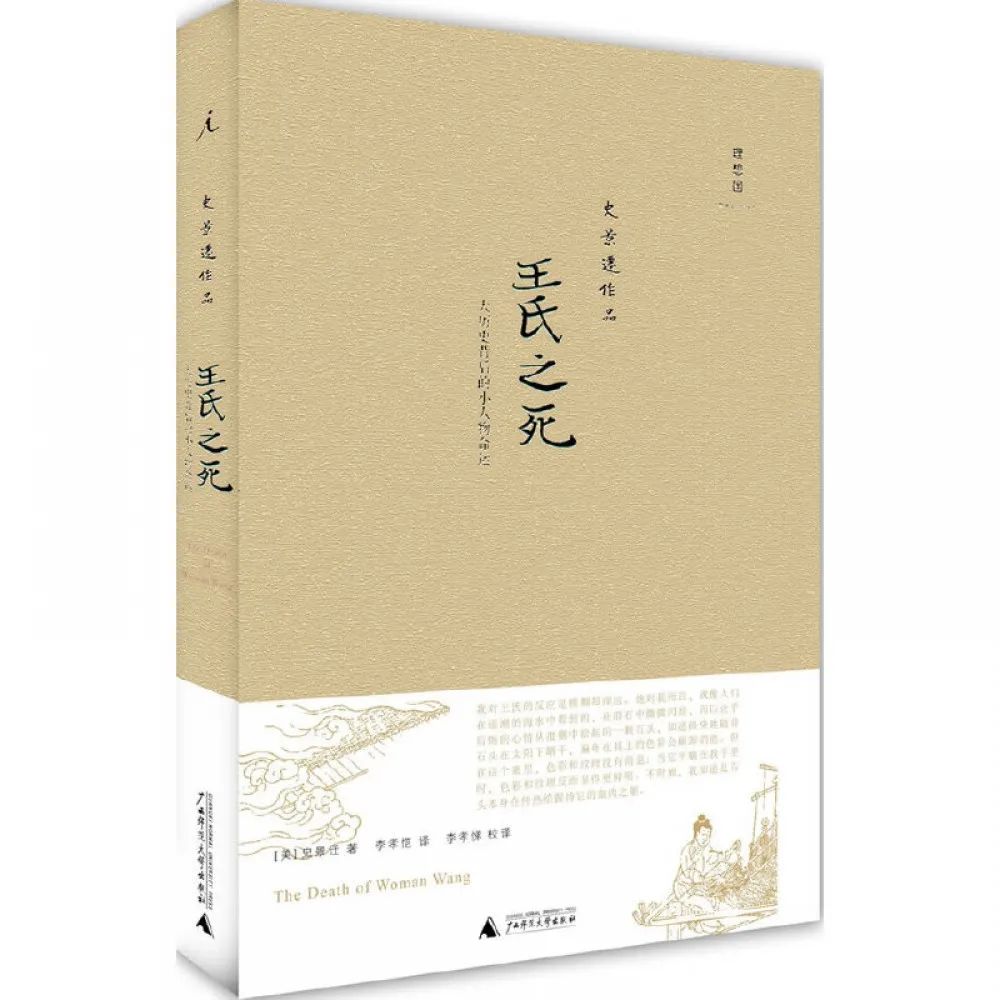

我曾在《杨早说书房》中提过,我很受微观史学影响,最有代表性的就是史景迁的《王氏之死》。小人物视角和细节,这是两块最重要的抓手。

《王氏之死》不仅是美国中国研究的名著,也是“微观史学”的名著。微观史学多指对一个人物、一个事件、一种组织或制度等等所做考证、排比、叙述性的历史研究。得出的结论往往是具体的、局部的和专门的。所以《王氏之死》不提供宏大的结论,而是指向王氏这样一位生活在17世纪中国山东的普通女子。

为了实现“让中国人自己讲述他们的故事,从中国内部来观察中国”的目标,作者选用了三种资料作为本书的来源。第一种是编撰于1673年的《郯城县志》,第二种是士绅黄六鸿于17世纪90年代间写的私人回忆录和笔记,第三种则是大家更熟悉的蒲松龄《聊斋志异》。

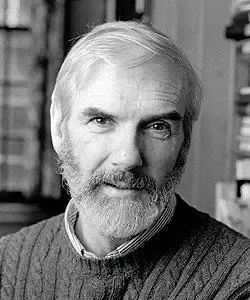

▲ 作者史景迁

《王氏之死》为了帮助读者更贴近地理解王氏这个小人物的命运,将地方文献、私人记录与传奇小说并置研读,互相参证,地方文献描绘了大的地方史脉络,私人记录提供了诸多的细节,甚至包括当时的物价,同时代的《聊斋志异》则足以虚构或非虚构的故事,将当时民众的心态,应对各种事端的方法,以及社会的性别秩序等等,生动地呈现出来。

这种资料来源的多样,与叙事手法的生动,让读者耳目一新,历史写作能够专注“讲故事”又不失其严谨性,是《王氏之死》的范式意义。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号