[杨早编者按:电视剧《人世间》,迎来大结局,豆瓣评分8.1,被赞剧情真实接地气,是平凡中国人的生活。

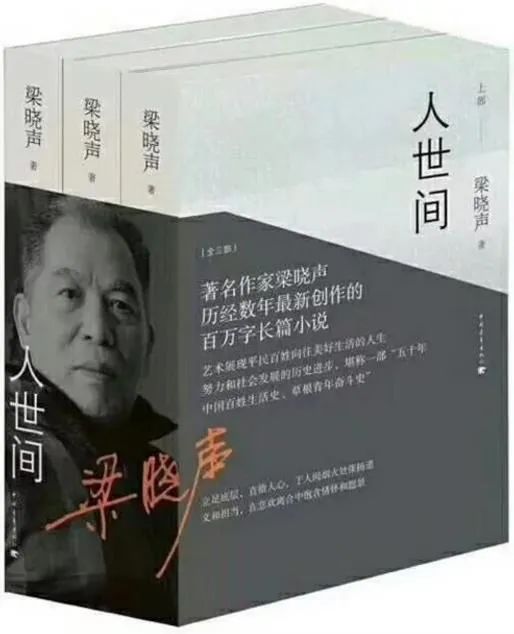

电视剧改编自第十届茅盾文学奖同名长篇小说,作者梁晓声用一百一十五万字创作完成的一部“五十年中国百姓生活史”。今天分享现为图书编辑的江河同学在2018年为刚出版的小说《人世间》撰写的书评。]

文|江河

一九六三年的一天,周家父母对儿女实施了一次最严厉的家法,大哥周秉义、二妹周蓉和三弟周秉昆齐齐地跪了一个多小时墙角,惩罚解除时,他们的腿都跪麻了。三个孩子正直、善良的品行常常受到左邻右舍的夸奖,他们到底做了什么触犯了母亲的权威呢?

周蓉:当烦了“好学生”,逆改人生车辙

原来,从小语文数学甚至体育手工课都全优的周蓉在小升初考试中的时候故意把各门功课考到刚刚及格,本可以保送或考上市重点中学的她成了区里一所很不怎么样的中学的收容生,这让学校和老师感觉受到了奇耻大辱。

其实,如果不是学校老师在五年级和周蓉谈保送,说出“你上哪所中学可不仅是你的事,关系到学校和班级的声誉,你趁早打消那样的念头”这样的话,周蓉也许还不会一抗到底,她想上区里那所普通中学的原因不仅仅是因为离家近,冬天上下学不冻耳朵,更在于她当烦了“好学生”,“我是在家里什么样,在学校也什么样。让我为了当好学生不一样,那我心里就别扭”,好学生具有固定的符号意义,是乖巧的、好学的、勇于争先的,是已经被权威设定好了的模具,甚至是压抑人性的。

天生叛骨的周蓉,她不惧学校和家庭的权力施压,主动地转变了自己人生的车辙。她不是非理性冲动地不计后果,即使在普通中学她也带动起身边的“坏学生”热爱学习了,她只是不能接受被权力设置的人生意义。长大后的周蓉不改本色,在“文革”期间她利用“上山下乡”的政治任务跑到贵州与上初中时通信的北京“右派”诗人结婚,在山洞中当教师,后身陷“天安门事件”,平反后七九年考上北京大学中文系,一路读到硕士,思想活跃的她接着申请了哲学硕士,同时应聘本省重点大学,成为了最年轻的哲学系副教授,到此为止可以说她将人生的主动权发挥到了极致。

周蓉看似是与强权抗争的赢家,实际上权力始终是一种不在场的在场,周蓉的主体性并没有完全建立起来,在不断地抗争中缺乏对自身价值定位和社会现实准确清醒的认识。当她在法国陪读十二年回国后,找工作时心高气傲,结果却并不理想,丈夫蔡晓光的三个反问让她从自我抗争史的优越幻境中重新定位了自己——“你具有超乎寻常的科学头脑吗?”“你有一定的文艺细胞,但你能在文艺方面硕果累累吗?”“即使你如愿当上了教授,能成为文史哲方面的学问大师吗?”三个问题,个个命中靶心。

周秉义:运用权力,却也躲避权力

话说回来,当年最开始被罚跪墙角的不是周蓉,是周秉义。那一年他读初三,在重点中学当思想辅导员,周母授权这个学生干部兼家庭长子教育周蓉的“落后思想”,他不理解妹妹为什么对保送那么反感,谁知还被倒打一耙——“哥,你当好学生就没当烦过吗?”周秉义的回答是,“我从没当烦过,上了高中我也要继续当好学生。当不成好学生,我的感觉才不会不好!你很快也要上中学了,你的思想太成问题!”

从小追求当好学生的周秉义当兵团知青时也是领导的得力能手,改革开放后他比周蓉先行一步考上了北京大学,顺风顺水没有任何悬念,成为了当年人人羡慕的“金七七”。

周秉义这一代人所受的教育以投身建设祖国为理想,何况他还受作为“新中国第一代建设工人”的父亲的影响很深,立志要成才改变社会现状,因此他对于权力的态度和周蓉大相径庭,并且他还通过自己的才干从底层走向了权力中心,当了二十多年的厅级干部。但他在这个干部当得却并不顺利,在官场与百姓的夹击中左右为难,官场生态的复杂让他一次次地受审查,百姓的不理解让他总是背负负面评价,加上他从来不动用权力关系为弟弟周秉昆解决生活或工作难题,导致他和弟弟的关系也不是很融洽。

周秉义是个有权力洁癖的人,他要做个清官,绝对不允许任何政治污点的出现,极端的自律和夹击的官场状态对他的工作屡屡掣肘,是他实现政治抱负之路的艰难障碍,——他运用权力,却也躲避权力。

终于,在临退休之际,他申请调回家乡做副市长,负责旧城改造,从小时候住的光字片入手,摆脱了权力洁癖心理负担的周秉义,让弟弟享受了国家福利,虽然是近水楼台,但手段正当合法,并以此作为迁民的关键策略,成功地实现了把左邻右舍从土坯房搬到了楼房上的政治抱负,这也是当了一辈子建筑工人,却不能为自家、为邻居建起楼房的周父的愿望。

周秉昆:想做好学生而不能

弟弟周秉昆一直因哥哥不动用权力解决他的生活问题而不满。小的时候他并没有被罚跪,他只是不知不觉地去陪跪了而已。周蓉和周秉义无论做不做好学生,他们都有那一份才智资本,而周秉昆是想做好学生而不能,他对姐姐反叛的支持也是出于自己内心的不平衡。

俗话说,三岁看大,七岁看小。

周秉昆知道做好学生的好处,他也知道权力的好处。他并不是一个不劳而获,天天想着大富大贵的人,他只是想在自食其力的基础上更进一步,没有足够的能力和机运,靠自己的力量根本无法改变深处底层的命运,而最能改变生存状况的不就是权力了吗。事实上,基本上每一次化险为夷(比如“文革”时的被诬陷),周秉昆都是通过依靠老太太(原是省高级法院庭长)的权力来解决的,除此以外他别无他法,他的正义感让他不能看着身边的朋友被颠倒黑白,也希望在朝不保夕的改革动荡中通过权力来拯救一下自己的底层生存状态,作者对此也持理解和宽容的态度:“这看起来俗,却也就是俗而已。在有限的范围内,生不出多大的丑恶。”

从另一层面上来说,周秉昆和他的工人朋友们没有考上大学,还直接承受了改革开放初期工厂凋敝的阵痛,相对于既得利益者来说,他们是改革开放的承受者,或者说牺牲者也不为过。改革开放使社会的流动性增强了,社会资源丰富了,但他们的生活却越来越艰难了,不禁让人困惑,社会资源的流动方向到底是怎么样的。

周母因听说周蓉身陷“天安门事件”而受惊成为植物人时,周秉昆没有告知远在兵团的哥哥,选择独自承担了家庭的责任,在这一点上,他与周母传统的母亲角色作用相似,周父是“大三线建设”工人,三年才回一趟家,抚养孩子的任务交给了周母一人,可以说,周秉昆和他的工人朋友们与周母这一类人,他们都起着着时代和社会发展的后勤保障的作用。

相对当下来说,新中国建立以来,周家这两代人的生存与权力的的关系最紧密。周父通过权力的选召从农民变成了新中国第一代工人,但他自己不是那么理解权力,还是处于比较被动的状态,周家的儿女们则与权力的关系更紧密。

周秉义通过放下权力洁癖的心理负担,实现政治抱负,周蓉不再和权力对抗后做了民办中学的数学老师,她热爱自己的职业,在六十岁退休后和丈夫开车到省内一个个偏远农村为留守儿童送书、上课,兼做心理辅导,延续了生命意义,周秉昆最终也能够自食其力,生活终于稳定下来了,手紧紧地握着他的妻子,他一生的挚爱。当他们不再躲避、抗争或期待权力时,当他们真正认清了自己的立场,去直面与权力的博弈时,他们之间的关系反而冲破了多年互相不理解的障碍。他们最终摆脱了与权力的纠缠,实现了相对独立的人生价值。

作者曾在书中强调,人在社会和时代前是渺小的,仅凭个人力量改变社会是不可能的,这不代表个体价值的被湮没,社会、权力对人的价值的认定就像“好学生”的标准一样,是功利的,独断的,单一的,而真正的生活其实是个多面体,人生的价值感不该仅仅靠外部标签来裁量,周家的儿女们在主流中突进,找到并实现了个体化的价值,从这个意义上说,周家的儿女们是不平凡的。

“我是中国人,又是作家,正处于这一时代,观而思之,极想留下一点儿力所能及的记载,为后人研究这一时代,提供哪怕百分之几的参考……”这句话完全可以看作是梁晓声历经数年创作长篇小说《人世间》的创作动机。梁晓声是一名具有社会责任感的作家,他始终坚持现实主义的手法进行创作,与他记史、代言的主体定位不无关系。据说梁晓声现在依然坚持用纸笔进行创作,书中的周蓉晚年也写了一部小说,也坚持用纸笔,理由是“如果手中没有笔,面对的不是稿纸,就一点儿也找不到创作的感觉”,读者至此自可会心一笑。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号