施爱东:我是在用“龙图腾”的研究做试验,试验人文学科如何提高研究成果的可靠性。民俗学是一门什么样的学问?民俗学就是一门研究“变”的学问。我想通过我这项研究,对顾颉刚先生的“历史演进法”做一个补充,为民俗学的研究在方法论上做点贡献。

阅读邻居第27期

主题:尴尬的龙

书目:《中国龙的发明——16-19世纪的龙政治与中国形象》

时间:2014年8月30日14:00

地点:读易洞

参与者:@杨早 @绿茶 @邱小石 @施爱东1 @上海黄佶_2 @蒜蒜 @半价优惠 @沉醉寒冬 @淑婵想 @曹霞 @卫纯swordway @讷言敏行的猪 彭渝喻 李扬

(5)重点不是在谈龙,而是在提倡一种研究方法

施爱东:

大家看到这本《中国龙的发明》,现在看起来是一个互相联系的整体结构,但最初都是以单篇论文在学术刊物上发表的。所以大家看到的第一章是“帝王将相的龙政治”,这个排在全书第一篇,但事实上在写作中是并不是最早写的,是后面追写的。

起意于这个选题,最早的时候,是因为黄佶老师你们的那个讨论,2006年起于上海的关于“龙图腾”的大讨论,我在后记上说到了。我跟《清华大学学报》的仲伟民老师说了有这么一个选题。当时我的一个好朋友刘宗迪,他在“中国学术论坛网”做了一个网络互动节目,谈的就是关于“龙的传人”的问题,我觉得他的观点跟我基本上是一样的。大家都是好朋友,选题也没必要撞车,既然观点基本一致,我就问他写不写,如果他写的话,按照我这几年做《话题》的惯例,建设他“一物两吃”,先写一个学术版,拿到学术刊物比如《清华大学学报》发一下,再写一个简写的通俗版,在《话题》上再用一下。刘宗迪很爽快地答应了,但他后来放了我的鸽子,没写。等他告诉我写不了的时候,已经过去半年了,我自己对这个话题也没兴趣了,整个社会也不再讨论这个问题了。

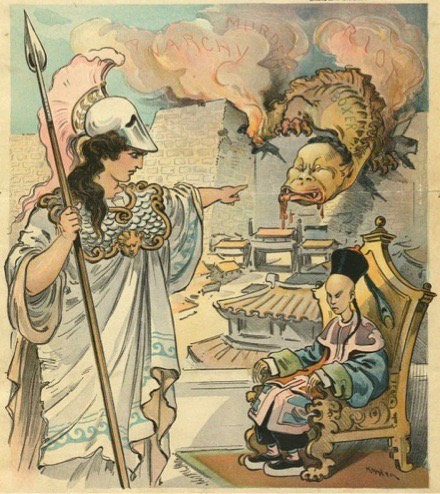

直到2010年我去日本,才又拣起这个话题。最初我向日本合作方报的选题是关于故事学的,后来我发现这方面材料很少,不足够支撑我做一个有意思的课题。但是我发现在另一方面,东京大学的藏书中有大量的早期中国学藏书,其中有大量旧中国的资料,包括许多我们过去很难看到的丑化中国的讽刺漫画,等等。大家知道日本很早就有合并全亚洲的野心,在甲午战争之后,清王朝赔了很多钱给日本,日本人并没有把这些钱用来改善他们的民用经济,而是用来发展军事了。包括后来庚子事变的赔款,我们知道美国人把其中的部分赔款用来返回给我们,建立了清华大学。日本人把这个钱大部分都用来购买资料了,尤其是各种中国学的资料,他们向西方购买了大量的与中国和亚洲相关的图书。而且买得还很齐,近现代西方出版的有关中国的图书,大部分都能在日本找到。我觉得这些书吧,就算你走到西方的某个国家,他们的图书馆恐怕都没有日本搜罗得这么齐全,我们国内的图书馆就更不用说了。我们国内的图书馆,珍本都是用来收藏的,不是用来阅读的,我们这种普通读者,基本上看不到。日本的图书馆既是藏书,也供人借阅,这很难得,这对于我来说是个非常难得的机会。我能够在东京大学图书馆看到这么多的、这么齐全的资料,一定要珍惜,所以我决定利用东京大学的优越的阅读条件找一个适合的选题。我在翻检图书的时候,因为不断接触到中国形象的问题,所以我就把这个已经被我放弃了的,不准备做的关于“龙图腾”的题目重新捡了起来。

杨早:上一次我们谈留日热潮,其实反过来说,在当时各个省,不断发现有日本人过来勘探,中国政府原来以为是来勘探矿产的,后来发现他们对什么都感兴趣。我前一段时间拍到了一套日本的高中东洋历史,之所以拍这个,是因为它带了一套1906年的中国地图册,比同时期中国绘出来的地图精细得多,这一点非常可怕。包括后来日本驻屯军编写的北京志和天津志,详尽程度都远远超过中国人做的志书。

施爱东:我在这里插一个短故事。日本有一个学者叫常盘大定,是东京大学的佛教学者。这个家伙特别热爱中国文化,大概是1920年的样子,他第一次带着助手,扛着照相机来到中国,踏访那些过去只能在书上看到的佛教、道教的著名寺庙。这个人特别热爱中国文化,就去跟那些和尚道士进行交流,他怀着崇敬之心来到中国,却发现许多中国寺庙里的和尚、道士他们只收钱,根本不懂宗教,没有文化,他们对自己的文化根本不理解。常盘大定发现自己所向无敌,他感叹中华文化怎么没落到这个地步了?另外有个事,当他过几年再去这些地方的时候,发现有些地方的文物,如神像、雕塑之类,居然已经卖给西方人了,或者被人偷走了,他很生气,觉得这个东西怎么能够让西方人给掠夺去呢?在常盘大定这些人的脑子里,就认为中国和日本是一个文化共同体,当时东西方文化对立的观念在日本还是很盛行的,常盘大定认为,保护中国的文化他也是有责任的,他认为既然你们这些中国人对于自己文化的理解和保护意识都没有我厉害,我也是这个共同体中间的一个成员,那么就应该由我来帮助你们保护这些东西。他当时有这样一种想法。

所以他就回到日本,他申请了一大笔经费,带了一批助手来中国,跑到许多地方,把那些珍贵的文物都锯了下来,带回日本去,他觉得既然你们保护不好,我拿回日本去,我来保护。他还真不把自己当外人,他把自己当成大东亚一个共同体的成员。当然,放在现在的国家、民族的概念下再来谈论这个问题,我们跟日本是一个彼此完全独立的国家,我们必须把他们当成侵略者,但站在他当时的语境下,他也许认为自己是有道理的,观念会决定一个人的行为和价值判断。我们假设一下,亚洲还有些其他国家,文物保护工作做得不是很好,现在我们中国派军队去把这些文物都搬到我们中国来,这样做当然也不合适。

杨早:你觉得常盘大定的心态跟斯坦因有什么不一样?

施爱东:仔细想想,其实斯坦因和常盘大定也没有什么本质的不一样。斯坦因只不过是把常盘大定的文化地域的思想再扩大化了一点,把东亚文化这个概念扩展到整个人类的文化。如果将概念扩大,把中国扩大到整个东亚,这是变成日本人的心态,如果把整个东亚再扩大为全世界,全人类,这就跟斯坦因也是一样的。你这么一说,这个问题就不好回答了。其实这些人的本意,站在我们民族国家的立场上,我们必须谴责他们,认为他们都是强盗,但是站在他们的角度,用他们的观点来看,他并没有认为自己是强盗,他们认为他们是在保护人类文化。

另外再说回中国龙的问题。在研究中国龙的时候,我发现明末清初,最早来到中国的那些外国人,他们对于中国龙的理解基本上都是认为龙就是皇帝的纹章,就是代表皇帝的,这跟刚才绿茶对于龙的感觉是一样的。

为了证明这一点,我用了罗列图表的方式,我把这些外国人的图书中,整本书中凡是提到龙的条目都罗列出来,我找出许多这样的书,我一条一条列给你看,涉及到龙的文献中,跟地理中龙脉相关的大概有多少条,跟皇帝纹章相关的多少条,诸如此类,只要是谈到龙,我都列出来。就是说,这里面涉及到一个问题,一个关于研究方法的问题,在座的朋友你们不是职业做研究的,你可以说龙有很多面相,龙有这个面相,有那个面相,都行,确实也都有。但是作为职业研究者来说,我的看法和你们完全不一样,就是说如果我只想写一篇散文,只想写一篇普通的文章来说说我对龙的看法,博你们开个心,那么,我看到的让我有兴趣的东西,我都可以拿来用,只要材料是真的,我可以随便用,我用各种材料来证明我的观点。我想证明龙是一条蛇,我当然可以找到很多的材料;我想证明龙就是专门淫人妻女的淫虫,我也能找到很多的材料。但是,这样的观点是不是主流的观点?这样的材料是个是很个别很偏僻的材料?你没有告诉我。所以说,当我作为一个职业研究者来提出问题和解决问题的时候,我必须有一个学术的指导方法,这个方法是什么呢?我认为非常重要的一点就是,你必须首先划定一个封闭的边界,也就是你的研究材料的取材范围,同时,我要把所有在这个边界之内的材料,一条不漏地全找出来,必须一网打尽。在打尽了的基础之上,我再来分析,什么是主流的观点,主流的行为,它们占所有材料中多大比例?比如,把龙要说成是“好”的有多少,占百分之多少比例;把龙说成“不好”的占多少比例;把龙说成是“帝王纹章”的占多少比例,用这样一个统计数据来说明这个龙到底在你所划定的版图里面处于一个什么样的地位,这样才是可信的。这就不是一篇散文了,这是学术论文,这样的文章没有散文好看,但它是科学研究的结果,不是感想式的随笔。

我在做这些论文的时候,我在每篇论文中都明确谈到我是如何划定边界,取哪些材料。如果材料太多,无论一网打尽的时候,我就用抽样的方法,我会说明我具体要抽哪些样,我在抽完样之后,会把所有抽样书里面所有涉及到龙的材料全部一条条列出来。这个工作非常非常辛苦,表面上看起来,它在论文中可能只是一张小小的表,你们看到的,就是几个数字,或者几条材料而已,那不就是从书上抄了几句话么?其实这个过程极其辛苦。有一些书是有电子检索功能的,凡是可以电子检索的,我当然是尽量使用检索功能,把一条一条全部检索出来,然后逐条逐条根据上下文一点点翻译出来。但许多书是没有检索功能的,一些比较小的书,或者是著名的汉学文献,我就只能一行一行看过去的,一条一条找,当然,这样做可能会有遗漏。但是,这个不是我有意的、有偏向性的遗漏,从抽样的角度说,这种随机的遗漏并不会对文章的结论造成明显影响。我把所有关于龙的材料找出来,译完了之后,分门别类,按不同类型再给它做一个统计。我是在这样的一系列基础之上,才能够说一句带结论性质的话,也就是说,我辛辛苦苦做这么多工作,其实就是为了证明一句话,这一句话就是“外国人眼里面的中国龙,就是中国皇帝的纹章”。

有了这么一个结论,我再回过头去写这一篇“龙政治”,书中放在前面的章节,在实际写作中,是在这个基础上再倒过回写的。在倒回去写的时候,又涉及到一个问题,龙在整个的中国文化里面,也有各种各样的面向,有非常多的面向,而且三教九流的人都在谈这个龙。我时我们就是要注意到一个问题,我前面已经说了,站在一个外来者的角度看,外国人已经看出我们的龙主要是跟帝王相关,既然跟帝王相关,我选择材料的时候,首先选定跟帝王有关的材料,那些跟帝王无关的,一般老百姓嘴里的龙文化,比如关于龙潭湖的传说,龙行雨的传说,包括龙女牧羊的传说,等等,全部都被我划在取材的边界之外。这就是说,我在划定讨论边界的时候,就已经把这些材料全部抛弃了,我不讨论这些材料。

但是,光是就帝王跟龙的关系这一点,数据依然过于庞大,文献太多,我个人的力量根本就无法穷尽它。怎么办呢?按照我刚才说的,你不能东一爪西一爪,抓到什么算什么,这样在学术上没有可信性。所以,我还得在跟帝王有关的材料里面,进一步选定一个取材的范围,最后,我决定将取材的范围限定在以“二十四史”为主。可是,就算是限定在“二十四史”,作为一个论题,或者一篇论文来说,这个范围还是太大,我做不了,我还得再限定到一个更小的范围内。我们常常说龙作为一个标志性的皇家纹章,或者说符号,那这个符号最常见出现在哪些地方呢?出现在“舆服志”上。也就是说龙这个LOGO,最常出现在衣服、车马、生活用具上面,于是,我把取材边界限定在“二十四史”的“舆服志”上。

把这个东西限定好以后,在这个单一、纯粹的线索之下,我把所有的“二十四史”的“舆服志”里面具有纹章标志的地方全都找出来,这个范围内的资料,我就有能力一网打尽了。通过阅读和统计,找出龙纹的各种功能,计算它在不同场合出现的频率,看它是如何变迁的,在历史上的地位发生了什么变化,我把这些问题全部梳理出来。梳理出来之后,你可以非常清楚的发现,当你把这个东西用列表的方式全部列出来之后,它的变化规律自然也就呈现出来了。当然,最后的文章是为了给你们看的,文章中不会展现这么一个枯燥的过程。但是对于我自己来说,我自己得列出一个庞大的表格,我得根据这个庞大的表格来寻找问题和寻找线索,然后归纳出结论,写成文章,给读者看,让读者能够在简短的文字中看到我的思路和结论。我要是把那个表印出来,谁会看那么啰嗦的、繁杂的表格?谁也不爱看。这么辛苦的过程,只是为了得出你们看到的一个小小的结论,这就是学术研究可信性的根据。

根据对二十四史舆服志的梳理,我发现这个龙的地位在中古时期有一个不断提升的过程。早期的龙虽然从一开始就是权力的象征,但并不是帝王的标志,也不是帝王独享的纹章。那时候,龙纹还是贵族通用的,一种用来显示贵族威风的纹章。

那么,是什么时候开始,龙纹成为天子独享的纹章?有了这个表格之后,你就很容易看得出来,什么时代,谁在使用龙纹,到什么时代开始不允许别人用了,使用龙纹的规矩,每个时代每个时代都在变化。比如,到明代的时候,皇帝对于龙纹的垄断,就已经登峰造极了。根据“舆服志”上面的记载,在唐代的时候,其实很多官员都是可以穿龙袍的,不像我们现在以为的龙袍只有皇帝能够穿的,而且唐代的时候,三公穿龙袍的场合其实比皇帝还多。你把这些资料罗列出来之后就会发现,其实龙跟皇帝之间的这种紧密的、单一的对应关系,是到元代的时候才用法律固定下来的。

元代之前,皇帝跟公侯之间有过多次论争,到底公侯能不能使用龙纹?龙纹是权力、威风的象征,大家都想用,但是皇帝想独享,不希望给公侯使用。到了宋代,大概是南宋时期吧,干脆就找了个折衷方案,既然大家都想用龙纹,那也行,皇帝用升龙,公侯用降龙。为什么不许公侯用升龙?因为龙其实就是一种沟通天地的交通工具,这是顶级的红旗轿车,你们没到这个级别是不能坐的。如果谁都可以用升龙的话,你也可以骑龙上天。臣子可以上天,这意味着什么?意味着臣子也有了奉天承运的机会了!这还了得?皇帝作为“天子”,他是奉承天的旨意来统治这个世界的,这是皇帝作为“天子”的合法性依据,因此,他要垄断上天的通道,以及上天的交通工具——龙。他是“天子”,只有他才能拥有沟通天地的能力。领袖是有神力的,所以,某种意义上说,天子就是上古的神巫,他是秉承天意来统治下界的。他作为惟一的最高统治者的合法性依据就有“天意”。王公贵族如果也想穿龙袍,那你们的龙袍也不能是升龙,只能是降龙,你们只能在地上跑,不能往天上走,这个是一整套的寓意系统。

我们再看龙在辂车、辇车上的地位。你会发现,在宋代以前,车顶上都是立着一只凤,直到现在,日本的山车还是以凤为顶,因为山是在唐代传到日本的。可是到了元代以后,车顶就开始用龙了,这就说明龙的独尊地位显现出来了。“礼数”越复杂、越稳定,龙的象征意义也就越明确,明代是一个特别注重礼仪的时代,这些象征意义在明代得到固化也不是偶然的。到了明代,不仅辂车的车顶上用龙,车身到处都是龙。我把辂车上的龙数量挨个统计也一下,我真是一个一个去数,“舆服志”中详细说到了辂车上什么地方用龙多少,用什么龙,我是逐句逐句地读和记,一点一点的加,一部车一部车这样算出来。我以最高规格的辂车为例,不同时代,辂车用龙多少条,用凤多少个,用虎多少个,我把他们列出来一个一个地加。把这个东西弄出来之后,根据单一的同类对象,再用它来说明龙的地位的变迁。

这里要特别强调一下,只有根据单一的同类对象,才能用做比较,说明其变迁。如果材料不单一,用不同类的对象来做比较,比如说,卢淑婵的头发这么长,我的头发这么短,我根据她在一年前头发的长度,跟我现在头发的长度进行比较,我能够用来说明我们的头发由此变短了吗?不能这样比。历史的比较只能用同类的比较才有价值,随便抓两个人来,没法比。必须单一地就拿着“我”这个特定的对象来说事,根据我这一个人,根据我的变迁,你才能够说我的头发是变长了还是短了。我在《中国龙的发明》中特别讽刺了一些搞龙研究的人,他们的研究很搞笑,一会儿从这里拿点材料,一会儿从那里拿点材料,东一镐西一镐,得到的材料很可能风马牛不相及。龙文化在历史的发展过程中生发出非常多的支流,甚至每一个人都有自己想象的龙,每一个人都会描述他所理解的龙,如果你拿这些不同流派、不同地域、不同用途的龙纹来做比较,南方的、北方的、古代的、现代的,全部炒成一锅,那就乱成一团,根本就没法讨论,什么问题也说明不了。勉强得出的结论,也一定是错误的。你没法解释你为什么用这条材料而不用那条材料,你的正例都是你自己选择出来的,更多的反例被你有意的屏蔽了,这样的结论还能有效吗?所以说,你只能用单一的材料。这就是我只讨论龙这个形象在帝王生活中间,尤其是在他们的形象的装饰上面,作为LOGO,他们的地位发生了什么样的变化。根据这一个变化来说明龙在不同时代的地位变化。

通俗版的《中国龙的发明》中没有收录“访谈录”,在学术版《的16-20世纪的龙政治与中国形象》中,收了一个“访谈录”。我在这个访谈里面着重讲了这些问题。我写这本书,表面上看是在讨论一个龙的形象的变化问题,其实我还有一个更深层的目的,就是在吕微评我这本书的时候说的,他说“爱东这本书最有价值的部分就是那篇访谈录”,我在访谈录中详细说了我写这个东西用了什么样的方法,我为什么要这样用。所以说,表面上我是在梳理一个“中国龙的发明”的问题,但实质上,我是在提倡一种科学的研究方法。

作为人文学术来说,什么样的研究成果才是可信的?什么样的研究做出来才不会在逻辑上受到质疑,才能得到有效成果?你可以说龙还有别的特性,你可以拿别的材料来说事,比如你可以说,在民间,这个龙的形象是有很多很多方面的,可是,我的论述划定了明确的边界,你在我的设定之下,很难推翻我的结论。我设定的这个边界,首先就告诉过你,我没有讨论民间文学中的龙,我是在特定的范围内讨论龙在皇家动物园的地位变迁。正如我讨论的是我自己的发型的变迁,你不能拿卢淑婵的发型来说我的发型变短了。你在我的边界之内要推翻我的这个结论就没那么容易了,因为材料是一定的,逻辑是共通的,你可以从细节上修订我的结论,但你很难从中得出完全不同的,或者相反的结论。无论人文科学如何发展,从逻辑上来说,我把这个范围内的材料基本打尽了,在这个范围内你就很难推翻我,你不能用别的材料来跟我较劲,我的前提中已经排斥了其他材料。

我是在用“龙图腾”的研究做试验,试验人文学科如何提高研究成果的可靠性。我很希望在自己的民俗学界,让学生们理解的,其实就是那篇“访谈录”。民俗学是一门什么样的学问?民俗学就是一门研究“变”的学问,早在顾颉刚做孟姜女故事研究的时候,他就奠定了我们这门学科最基础的一种研究方法。顾颉刚先生研究孟姜女故事,梳理它从古至今是怎么变的。在《中国龙的发明》这本书里面,我就是遵循顾颉刚先生发明的这种方法,研究中国龙的形象在历史长河中是怎么变化的,所以说,我基本上用的是民俗学的方法。我曾经专门地写过一篇文章检讨顾颉刚孟姜女故事研究的漏洞,也就是说,顾颉刚在奠定这么一种研究方法的时候,在方法上还有许多细部不完善的地方。比如他在使用材料的时候,如果他抓到一则唐代的材料、一则宋代的材料,一则明代材料,他根据这些材料,按时间排好序,他就可以理出一个变迁的规律来:唐代是这样的,到了宋代是这样的,到了明代是这样的,所以说,它的变化规律是如何如何。但是,这里面有一个很大的问题,就是说你如何来证明唐代这一个和宋代这一个是直系的血缘关系呢?这个东西跟我刚才说的,虽然我们讨论的都是发型问题,但是我们不能够根据卢淑婵昨天的发型与我今天的发型进行比较,说明我们发型的变迁。

杨早:我来帮你说,我们不能先拍一张2010年卢淑婵的照片放这儿,后拍一张2012年你的照片放这儿,通过比较,我们论证中国人头发变短了。

施爱东:对,就是这个意思,还是杨早厉害!杨早这么一说,这个例子就变得更清晰了。我写这本书,主要就是想通过我这项研究,对顾颉刚先生的“历史演进法”做一个补充,为民俗学的研究在方法论上做点贡献。包括我曾经做过一个西王母形象的变迁史研究,我也是在讨论顾颉刚“历史演进法”的缺陷。我最崇拜的学者就是顾颉刚,正是因为特别崇拜,所以我把他的书读得特别细,几乎是滚瓜烂熟,你读得越细,就越容易发现中间的漏洞。我是希望通过这样一个研究,能够对顾颉刚的“历史演进法”有一点小小的补充。这是我最重要的目的。

“阅读邻居”过往记录,请点击

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号