阅读:0

听报道

大家好,果然每次荐完书后就会觉得很沮丧,觉得好书那么多,何必要仅仅局限在自己的这本书上。但是关于《元周记》还是可以讲一讲的,我前天接受了《第一财经》的采访(下周五推出),大家也写了不少短评,加上我的前言后记,我觉得大家大概已经基本明白了这本书是怎样写的。包括像今天淑婵写的那篇书评也挺好玩:她会找到几个点,跟她自己的生活建立一种联系,这是我特别想看到的一个结果。因为对于民元的历史,不可能每个人都熟悉或者感兴趣,我的创作初衷其实是想告诉大家:很多问题在一百年前就存在,而且到现在都还没有解决,所以如果大家能够从这本书中照到现实生活的影子,就是最好的阅读方式——但它又不应该只是那种简单的影射或者联想,那样就像我写一篇时评去借古讽今没有什么区别,又变成了一种碎片化的知识,作为作者来说,肯定也是不愿意看到的。

▲那样就像我写一篇时评去借古讽今没有什么区别,又变成了一种碎片化的知识,作为作者来说,肯定也是不愿意看到的。

今天我们关起门来,在群里说这件事,有一些小问题可以跟大家分享的。比如写这本书最初的动因是什么?这事儿我要拉得长一点,拉到1995年——在座可能好多人1995年还没有出生或者刚刚出生——这一年我大学毕业分到《羊城晚报》当编辑,在当编辑的过程中,我开始慢慢认知一个道理,那就是当你在媒体的时候,你收到的信息可能比一般的公众要多,但实际上过多的信息造成你的局限和闭塞,可能也更加厉害。在座有好几位,绿茶也好,明扬也好,都是当过媒体编辑的——我指的是那种直接面对公众的媒体,当然图书编辑更多了——媒体工作者们应该会非常认同这一点。就像1995年的时候,我作为一个新人,每天必须要看18份本地的、全国的所有报纸,这种要求的用意,本来是要比较不同媒体对于同一新闻报道方法的区别,从中寻找出我们自己的道路。但是看了两年多,等到我辞了职去考研,我大概有一年多时间没有办法看报纸,看伤了。

在这个过程当中,我有一个很深的体会是:跟着媒体去看世界的时候,其实有好多事情你是完全被遮住的。我看在豆瓣上的书评里有人提到说《元周记》这本书挺可惜一点的是,如果某个事件再继续追下去、深入下去就好了。但其实如果你在媒体工作过就知道,当你通过一个媒体想象世界的时候,你是追不下去的。比如1995年,当时还没有都市报出现,《羊城晚报》算是国内特别关注民生和社会的一份报纸,当年它的广告收入应该是在全国排第一的,发行量大概仅次于《新民晚报》。第二,那还是一个晚报的时代。那一年广州人突然感到猪肉变贵了,变少了,吃不起了,作为报纸来说有必要回答这个问题,到底我们的猪肉供应是怎么回事?因为广东本身产猪量很少,大量的猪是四川和湖南供应过来的,他们都需要从湖南直接运输到广东,于是《羊城晚报》派出最精干的记者去追踪这些猪车。比如从湖南开始,从土城老家岳阳开始,一直追下来看看猪车到底怎么回事。结果发现,这个猪车在路上遭到无数的关卡,各种各样的刁难和伤害,包括有些人专门开着摩托车跟着车,用绑着刀的竹竿把猪捅死,捅死以后没办法往广东运,只能就地处理;或者你出一笔买路钱,让他不要来捅你的猪,等等。

▲1995年,当时还没有都市报出现,《羊城晚报》算是国内特别关注民生和社会的一份报纸,当年它的广告收入应该是在全国排第一的,发行量大概仅次于《新民晚报》。

当时看了这些报道也很刺激,反响也特别大。但现在回想起来,到底这些报道,对你理解生猪供应的链条,或者我们平时的食品来源,会提供什么样的帮助呢?它会提供一个想象,但这个想象是否真实却无法衡量,你面对的问题,就是最近的猪肉供应少了,我们要怎么办,我们要等多久。你还是没办法理解到底这个机制是什么,比如说广东从什么时候开始猪肉的供应量跟不上需要,只能靠外省支援,比如这个支援量有多大,支援的环节又如何。这样一些事情都会在你的生活中产生波澜,让你觉得这些方面出现了问题,但其实你通过媒体报道,很难追到这个问题的源头。包括今年的疫情,到现在我们也不知道最初的零号病例从哪里来的,你每天看很多信息,看很多流调,但其实背后的东西你是不知道的,这就是现代社会、媒体社会的一个特点。

所以当我面对1912年这个书写课题的时候,其实我是有意把自己设计成一个读者:如果我是一个依靠《申报》建立对世界和社会想象的读者的话,我能看到什么?我能够理解的世界是什么样的?我基本上把自己限制在这样一个范围当中。

▲如果我是一个依靠《申报》建立对世界和社会想象的读者的话,我能看到什么?我能够理解的世界是什么样的?我基本上把自己限制在这样一个范围当中。

从1995年之后又过了十多年,我也读了研究生、读了博士,开始我自己研究之路的时候,我发现所有的研究,在一开始要做的,就是自我限制。当然有些自我限制可能是不自觉的、不自知的,比如你是学古代的,你可能把自己的材料限制在古代。刚才凤梨评论《郭初阳的语文课》也提到一点,就是你最后能不能返回语境的问题。返回语境,很多时候是需要你的兴趣、材料来作为支撑的,但是我们会遇到各种各样的限制,比如首先就是学科的限制,很多人做古代研究就不关注现当代,或者做现当代的就不关注古代,或者我是做文学的就不关注历史、不关注经济等等,这些先天地给了你一个研究的限制,这是一定会有的。但是作为一个研究者,要不要在这些限制之外,做一个自我的框定?其实在某种意义上,自我限制就是一种研究的思路。

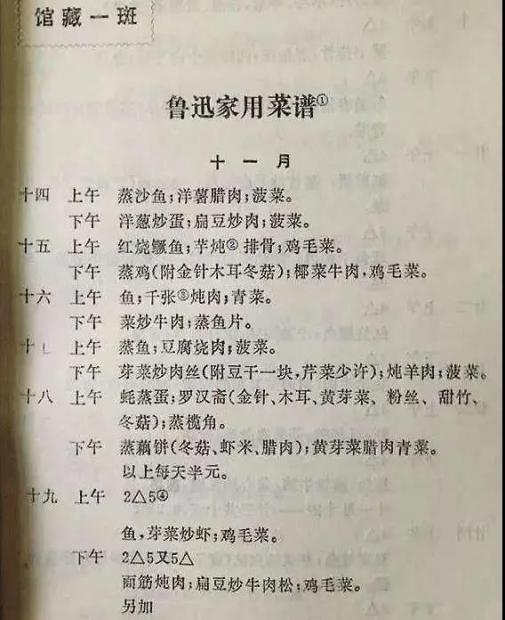

我经常举的一个例子就是鲁迅研究,特别典型。鲁迅经过很多年的资料整理和研究以后,现在我们基本上连鲁迅哪一天在干什么都清清楚楚。因此我们现在看鲁迅,他已经是一个被我们全方位“网暴”出来后的人物,可以说他已经是一个透明人。因为我们现在对鲁迅的理解,跟他的同时代人只能通过他的报刊、文章或者他出版的文集来理解鲁迅,又是完全不一样的。

▲鲁迅经过很多年的资料整理和研究以后,现在我们基本上连鲁迅哪一天在干什么都清清楚楚。

因此研究的准备,首先就是自我限制,你怎样把自己限制在一个状态当中。一方面是自我限制的研究准备,另一方面涉及到我个人的一个追求。我那天也在反思,因为白水他们提到这些年来,从《话题》《野史记》《说史记》《早读过了》等等下来,到底我自己的追求是什么?我不能说特色——特色不特色也不是自己说的。我自我总结,从关注点来说,我肯定是更追求叙事。关注历史,不止是关注事实本身,而是要关注怎样把它讲出来,有的时候“怎么讲”比“讲什么”更重要。在叙事的追求当中,我又有一个思路,我要反套路,我不愿意去写别人写过的东西。我记得有一个读者看到《元周记》,他很热心地从市场角度给我一个建议,说你把现场叙事和历史叙事放在一起,又搞成竖排,你不觉得会增加别人的阅读难度吗?其实你把它分成两本书更好,或者你就老老实实地讲历史就好了。我觉得那也是可以的,如果我愿意的话,我也可以写成一部用全知视角探讨民元历史的书,也不见得不好看,也不见得没有读者。但是我后来想了想,其实叙事方式,本身是一种作者的追求,刚才说到网络小说,网络小说有一个最大的问题(虽然我自己也在看网络小说,很多时候也看的很高兴、很爽)就是限于平台和读者的制约,网络小说一直不太敢使用各种各样的叙事方法,它不敢做加法,讲法一定是平铺直叙、单线叙事和全知视角,偶尔出现双线,但是很快就要改回去。至于现代小说常用的蒙太奇、倒叙、散乱叙事,网络小说几乎不敢使用,因为作者和平台都怕读者流失。这是网络小说在叙事技术上无法对文学有所贡献的原因之一,虽然我们现在很得意,宣传什么“网文出海”、网文怎么成为中国代表性的文化,但是它不可能在叙事技术层面,对小说这门行当有任何的增益。

现在的人越来越懒,懒到把一个馍嚼好吐给我,我才愿意吃的程度,所以如果将《元周记》的写法变得简单,对它的市场阅读可能会有好处,但我回想自己的叙事初衷,恰恰是更想追求一种复调的叙事,希望能够用不同的文体提供读者一个氛围性的解读,无论是通过回到现场也好,把当下代入历史也好。

▲现在的人越来越懒,懒到把一个馍嚼好吐给我,我才愿意吃的程度,所以如果将《元周记》的写法变得简单,……

大家知道我这两年在研究汪曾祺,其实研究汪曾祺跟写历史之间是有共通点的。我总结了一下我写历史的时候有哪些特别在意的地方,大概有三个点是非常有意识去呈现的。

第一点是小人物。我不管写什么,一定关注小人物的感受和小人物的经历,而不全是所谓的精英人物。即使是书写精英人物,我也更关注他的日常方面和他的“非英雄状态”。

第二点是细节。细节特别抓人,比如两个人相遇,你就这么写两个人的相遇是不够吸引人的。如果你抓住这两个人相遇的细节,就会特别吸引人。比如在写《民国了》的时候,我抄了一段大通学堂的学生描述他们第一次见到秋瑾时的感受,我觉得那段特别好,因为那是从当时学生的角度来描写秋瑾的穿着打扮和神态,而不是我们后来塑造烈士形象的那种形容。

第三点是现场想象。魔菇也在书评里提到过,就是怎么去假装自己在现场。这不是完全没有任何依据去凭空想象的,你需要用想象去缝合所有的史料,把这些东西拿进来,让它变得合理。当然是不是合理,需要作者做一个判断,也需要读者认可,但至少你要努力做到让想象变得合理,让它既是言之有据的,又不是把材料堆砌在那里就算完的。

所以《元周记》里面竖行的叙事,其实是在做一种有点“破格”的努力,为什么这本书在版权页被归到“长篇小说”里面,很大程度是因为有这种叙事。但这破格的叙事,是我特别喜欢的,因为当我写的时候,我会感到我就在现场,在体会当时人的喜怒哀乐,在体会每一个细节,包括他们在吃什么、想什么。

▲网站Brilliant Maps上的一张线路地图,从俄罗斯马加丹到南非开普敦,长度22387公里,是世界上最长的不间断步行线路。如果一天走8个小时,每天走40公里,需要562天才能完成整个旅程。我计划依此路线,在Google Earth上完成一次「虚拟步行」,同时记录下我在旅途的见闻。——邱小石(图文摘录自微信公众号“读易洞”)

刚才说汪曾祺的小说创作给我很大的影响,比如他反复强调沈从文说的那句话“要贴到人物写”,“贴到人物写”就是去感知与想象每个人的身份、地位、历程等等,比如我写《宗社党人》,也是要去体会他们的心态,这种心态的原型大概是穆儒丐。穆儒丐就是这么一个倒霉的满洲贵族,1912年的时候他正好在日本留学,回来的时候发现我的国家已经没了,从此以后他就陷入到一种很诡异的心理状态,一直到最后他到沈阳,变成了日占区的报社编辑。他对民国的抱怨、对旗人处境的不满,一定会在他内心呈现出来的。我会去体会穆儒丐这种心态,在书写《宗社党人》时将它移植到这上面来。

第二句话是汪曾祺喜欢说的“气氛即人物”,把气氛写出来,人物就能凸显出来。当然《元周记》不是真正的纯小说,所以这方面不可能做太长的书写,但至少我在努力地希望在我的写作叙述中,能够呈现出这种氛围,所以有时候会在书写事件如何发展之外,有一些闲笔,这些闲笔的好处是能够让你在阅读的时候停下来,去感知周边的氛围。这包括对语言的处理,比如强行模仿当时的方言;或例如有一篇写在总统府门口大家的抗议,我会把他们分成到底哪些省的人在做抗议,他们各自有什么不同的诉求,他们为什么会认为理所应当得到上面的关注等等,这些心态其实从古到今,所有上访者都有。所以当你把角色当成独立的个体在想象和书写的时候,他已经不再仅仅属于1912年那个时代,他其实跟我们每个人相关,或者说当你在想象中成为那样一个人的时候,你就会做出那样的行为举止。

还有一点,我在群里已经说过了,如果有人愿意参与的话,我想再开启一个读年的过程——但是读哪一年还可以再讨论,因为我有一些新的想法——如果大家愿意跟我一起,我们可以尝试一下这个解剖的过程。首先基本年份的史料和主干你肯定要先知道,因为你必须知道这一年大概发生了什么事情,但这里面旁逸斜出的,是每个人面对不同事情、每个领域要面对不同事情的时候,我们怎么处理每个人的经历和心态。我觉得这是可以在阅读当中,把这一过程重新展现一遍的,我们换一个年份,看看能够做什么东西。

就先说这些,如果有问题的话我再回答。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号